天竜寺は、京都五山の第一位とされている。ところで、「五山」とは昔歴史の時間に習い、覚えていたような気もするが、

ネットであらためて検索すると「五山制度はインドの五精舎にならった中国・南宋の五山十刹の制をさらにならったもの。

鎌倉時代、北条氏が各禅刹の寺格を決め、官が任命した住寺を順次上位の寺へと昇任させる南宋の制度を取り入れた事に由来。

鎌倉幕府滅亡後の室町初期には鎌倉・京都それぞれに五山が定められた。その後、幾度かの改定を経て、1386年3代将軍の

足利義満により、五山の上に南禅寺がおかれ、相国寺を創建し、相国寺を第一位、天龍寺を第二位とする順位変更が行われた。

しかし、義満没後の1410年に元に戻された。

南禅寺(京都)は別格で「五山之上」とされている。

第一.建長寺(鎌倉)・天龍寺(京都)

第二.円覚寺(鎌倉)・相国寺(京都)

第三.寿福寺(鎌倉)・建仁寺(京都)

第四.浄智寺(鎌倉)・東福寺(京都)

第五.浄妙寺(鎌倉)・万寿寺(京都)

ちなみに、2006年の阪大の試験に

禅宗は鎌倉・室町時代に幕府の保護をうけて大いに発展した。主な禅宗寺院および禅僧の名をそれぞれ3つ以上挙げながら、

鎌倉・室町幕府と禅宗との関係について述べなさい。(200字程度)

2013年の早大の試験に

「室町幕府はとくに臨済宗を手厚く保護して五山の制度を整え、相国寺にこれら寺院の僧侶を管理する[ A ]の職をおいた。」

(ア十刹 イ 僧録 ウ 諸山 エ 官寺 オ 法主)

天竜寺のホームページによると天竜寺は、大きなものだけで延文元年(1356)、貞治6年(1367)、応安6年(1373)、康暦2年(1380)、

文安2年(1445)、応仁2年(1468)、文化12年(1815)、元治元年(1864)の8回も火災に遭っている。

普通、京都の人がよく言うあの戦争で焼けたという戦争は、太平洋戦争ではなく、室町時代の1467年から1477年まで続いた内乱

「応仁の乱」だ。(京都は、太平洋戦争時、米軍の原爆投下の候補地になっていたが、運良く原爆の投下もなく、一部爆弾が

落ちた地域もあったが、他の都市のような大規模な空襲は幸いなかった。)

特に文安の火災と応仁の乱による被害は大きく、天正13年(1585)に豊臣秀吉の寄進を受けるまで復興できなかった。その後秀吉の

朱印を受けて順調に復興するが、文化年間に被災、この再建途中の元治元年、蛤御門の変に際して長州軍の陣営となり、兵火のために

再び伽藍は焼失している。以後は歴代の住持の尽力により順次旧に復し、明治9年(1876)には臨済宗天龍寺派大本山となった。しかし、

翌明治10年(1877)には上地令により嵐山53町歩を始め(このうち蔵王堂境内175坪をのぞく)亀山全山、嵯峨の平坦部4キロ四方の

境内はほとんど上地することとなった。その結果現在の境内地はかつての10分の1、30ヘクタール(3万坪)を残すこととなっている。

これだけ波乱に満ちた寺も少ないのではないか。

日曜祭日でないので、加山又造の「雲龍図」は拝観できない。

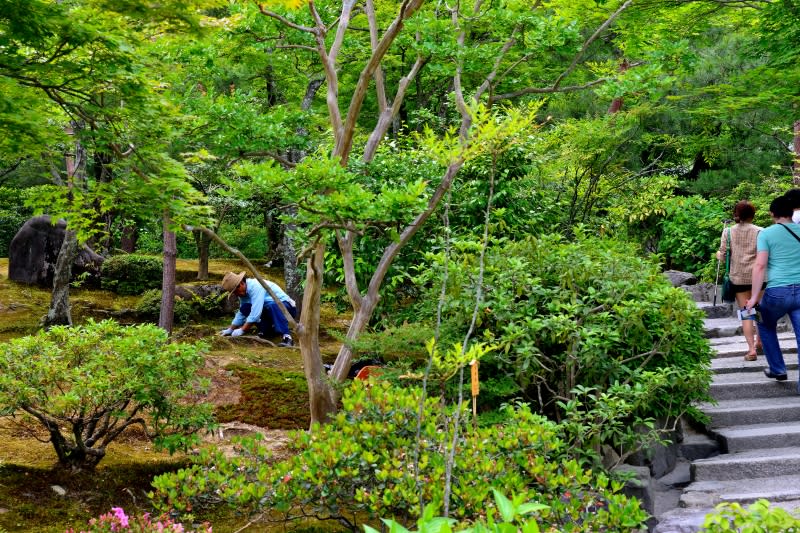

庭園は、見られるということで行ってみた。

外国人と修学旅行の生徒が多い。

最近の修学旅行はタクシーを利用しているようだ。(4人のメンバーを決めるのが担任の悩みだと聞いた。)

多宝殿

この場所は亀山上皇が離宮を営んだ際、後醍醐天皇が学問所とした地である。現在の建物は、昭和9年当時の管長であった関精拙老師が

完成させたもの。後醍醐天皇の吉野行宮時代(南北朝時代)の紫宸殿の様式と伝えられる。中央に後醍醐天皇の像、両側に歴代天皇の

尊牌が祀られている。

天竜寺は、後醍醐天皇の冥福を祈念して建立された。これは、政敵であった先帝の菩提を弔うならば、天下は何とか鎮まるだろうと

勧められたことに対し、足利尊氏と弟の直義もすぐその気になり、亀山殿の跡地に天竜寺を造営したとされている。これは、菅原道真を

遷し死に追いやったことにより、それに関わった関係者が次々と死んだように、当時は怨霊に対する恐れがあったことが背景にあるとされている。

正面に寺号「天龍資聖禅寺」に用いられた「資聖」と書かれた扁額が架かっていた。この寺の名前のいきさつも面白い。

当初の寺名は、「霊亀山暦応資聖禅寺」であった。ところが、比叡山延暦寺が「年号を寺名につけるのは延暦寺だけに許された特権」と抗議

したことから、年号の暦応を取り「霊亀山天龍資聖禅寺」と変更したらしい。

さらには、光厳上皇を迎えて天龍寺の落慶法要の儀式を行おうとしたことろ、延暦寺が興福寺や東大寺にも呼び掛けて強訴したため、光厳上皇

の出席はかなわなかった。これは、古くからの寺社が幕府と結んできた禅宗勢力を快く思わず、激しく対立していたからである。