世界をスケッチ旅行してまわりたい絵描きの卵の備忘録と雑記

魔法の絨毯 -美術館めぐりとスケッチ旅行-

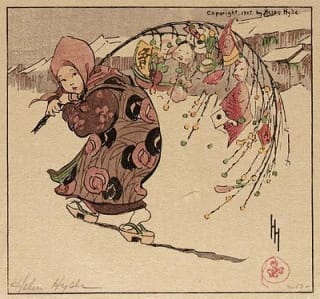

西洋の浮世絵、ニッポンを描く

ヘレン・ハイド(Helen Hyde)はアメリカの女流版画家。異人ハイドによる、明治から大正にかけての日本の風俗を描いた木版画は、なんだかんだ言っても、忘れがたいものがある。

西洋人というのはジャポニズムに弱い。オリエンタルでファンタスティックだと言って、素直に感激する。

ハイドの版画も、そんな西洋人の視点から見た日本の情景。四季に根ざす自然文化と、母と子らが織りなす生活の、ほんの些細なひとコマを、新鮮な感動と愛情をもって描き出している。女性的な感性を感じさせる、こまやかさとやわらかさで。西洋画家の観察眼を感じさせる、正統的な線描で。日本て、こんなに風情があったんだな。

ハイドはニューヨーク州の生まれだが、カリフォルニアの家で育った。12歳から、近所の画家に就いて絵を学ぶようになり、そのまま画学の道を邁進、ベルリン、さらにパリでも学ぶ。

パリでは、かつて開国間もない日本を訪れ、帰国後ヨーロッパでせっせと日本文化を紹介した画家フェリックス・レガメ(Félix Régamey)から、彼の持ち帰った膨大な日本画コレクションを紹介されて、一気にジャポニズムに傾倒する。そんなハイドだから、同時代の、同国アメリカの女流画家カサットが、浮世絵を模した、女性と子供をテーマとした版画を描いていることに、大いに感銘する。東洋の美、版画の美! 母性の眼、女性の眼!

カリフォルニアに帰国後は、チャイナタウンで女性や子供をスケッチする一方、スケッチを通じて知り合った同姓の女性、ジョセフィン・ハイドから、銅版画を学ぶ。やがて二人のハイド嬢は、手を取り合って日本を来訪。

日本への関心は、ヘレン・ハイドのほうが強かった。ジョセフィンが帰国した後も日本にとどまり、日本に在住していたチェコの版画家エミール・オルリック(Emil Orlik)から、浮世絵の技法を学ぶ。また、オルリック同様、狩野派最後の巨匠、狩野友信から日本画まで学ぶという徹底ぶり。

途中、中国やインド、メキシコなどを広く旅行しながらも、日本に滞在すること十数年。時代は明治も終わる頃。この間手がけた、木綿の着物を着た庶民の生活のワンシーンを描いた多色木版画が、やはり最もハイドらしい作品に感じられる。

こういう画家がいてくれたことは、日本にとってはありがたかったのだと思う。

1914年に日本を去り、5年後に死去。

画像は、ハイド「福笹」。

ヘレン・ハイド(Helen Hyde, 1868-1919, American)

他、左から、

「ご挨拶」

「東京の桜の季節」

「亀戸の太鼓橋」

「四月の夕べ」

「ヴィーガ運河の月光」

Bear's Paw -絵画うんぬん-

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « メランコリー... | 猫婦人の猫絵 » |