世界をスケッチ旅行してまわりたい絵描きの卵の備忘録と雑記

魔法の絨毯 -美術館めぐりとスケッチ旅行-

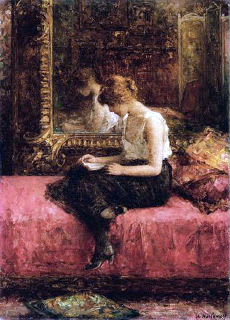

読書する女

相棒に薦められて、レイモン・ジャン「読書する女」を読んだ。まあ、面白かった。

美しい声を持つ人妻、マリー=コンスタンスが、出張して本を朗読する、という仕事を始める。物語の語り手は彼女。

自分が堅実な生活にあるが故に、他人にはロマンティックな発想をする女友達が、まず言い出す。

「すごくいい声してるのに、どうして新聞に広告出さないの」

で、実際に広告を出しに行くと、広告代理店の男は、「若い女がお宅にて本をお読み致します」という文言が、いかがわしい意味に誤解される怖れがある、と言う。女主人公のふくらはぎと踵に視線を投げかけて。

……と、大いに暗示する出だしから始まって、実際、そのとおりに展開する。朗読する先々で、次々にコミカルでエロティックな事件に巻き込まれていくわけ。

広告が出ると、意想外に依頼がやって来る。足の不自由な多感な少年、革命好きの老将軍夫人、多忙で独り身の実業家、などなど。

で、朗読するうちに、聞き手は一様に女主人公の美声に魅了され、その美声が本のなかのストーリーを読み進めるにつれて、一種不思議な、刺激的な、あるいは官能的な雰囲気がその場に生じてくる。そして聞き手たちの行動に、不可解な反応が現われてくる。結果は、病院沙汰、そして警察沙汰。

例えば、

「おびただしいオート麦が長いスカートに吹き払われ、ザワザワと音を立てた」……

この朗読に、実業家が切迫した声で言う。参った。頭のてっぺんから爪先まで震えてしまう。欲望のざわめきに押し包まれる。僕はどうにかなりそうだ。ああ、その声、何もかもその声のせいだ。と。

で、女主人公の側も、情にほだされる。彼女も、肝心なのはどう書かれているかではなく、それが自分の口と身体からどう発せられるかなのだ、と、自分の美声による朗読の効果を自覚する。

この本、物語の途中に、いろいろな本が出てくる。モーパッサンの短編「手」や「首飾り」、マルクスやエンゲルスの「反デューリング論」、「経済学批判要綱」などなど。結構、読んだ本ばかり。

けれど、最後に老判事が要求した、サド「ソドムの120日」。……これは読んだことない。読んだほうがいいもんだろうか。……

画像は、ハラモフ「若い娘の文学研究」。

アレクセイ・ハラモフ(Alexej Harlamoff, 1842-1922, Russian)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 夢の話:新し... | ギリシャ神話... » |