今月はパーヴォさんの首席指揮者としてのさよなら演奏会シリーズのはずでした。それが、恨めしいコロナで来日叶わず、本当に残念なパーヴォ時代の幕切れとなりました。

そんな中、C定期のピンチヒッターは鈴木雅明さん(以下、パパ鈴木)。このコロナ期間に何度も登壇頂いていますが、今回は意表を突いたストラヴィンスキープログラム。パパ鈴木と言えば、バッハを初めとしたバロック音楽の第一人者イメージが強いので、どんな演奏になるのかと、期待と不安を入り混ぜて芸劇へ足を運びました。

1曲目の「プルチネッラ」は、私の薄学ぶりを露呈した格好でした。ストラヴィンスキーって、こんな音楽を書いていたのですね。新古典主義に作風をシフトした時期に創られた本曲は、バッハのような優雅で明確な音楽。「ナポリ・バロックのスタイルでアレンジ」(プログラムノートから)された楽曲で、パパ鈴木の指揮を見ていると、BCJの演奏会に居るような錯覚が。明るく、雅な音楽に酔います。ただ、ここは「新」古典主義だけあって、随所にストラヴィンスキーらしい仕掛けがあって、その「新しさ」も楽しめました。「なるほどこういうことだったのか」、パパ鈴木の選曲も納得です。

2曲目は「ペトルーシカ」。これはバロックとのつながりは分からずじまいでしたが、パパ鈴木がこうした「民族派モダニズム」(プログラムノートより)の音楽を振るのは初めて聴きます。これが、期待を大きく上回る素晴らしい演奏で、パーヴォ・ロスがどっかに行ってしまうほどでした。冒頭からキラキラと輝くような煌びやかな音がオーケストラから発せられ、ぐーっと引きつけられます。そして全曲通じて、聴かせる管のソロ、緊張感一杯の弦のアンサンブル、そして打楽器陣の切れ味が秀逸。個力とチーム力が掛け合わさって、人々の鼓動までが聞こえて来るようなライブ感満載の音楽でした。演奏に釣られて体が自然に動き始めてしまうほどで、隣席への迷惑にならないよう、体を抑えるのに一苦労(私の斜め前方の男性は完全に揺らしてました・・・)。終演後は会場から大きな拍手が寄せられました。

幸か不幸か、パーヴォさんの来日中止で実現したこのプログラム。音楽との一期一会を感じるご縁でありました。

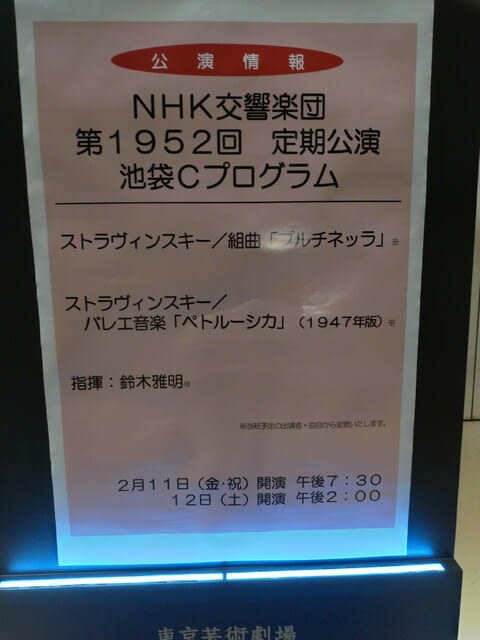

第1952回 定期公演 池袋Cプログラム

2022年2月11日(金・祝)開演 7:30pm(休憩なし)

東京芸術劇場 コンサートホール

指揮:鈴木雅明

ストラヴィンスキー/組曲「プルチネッラ」

ストラヴィンスキー/バレエ音楽「ペトルーシカ」(1947年版)

No. 1952 Subscription (Ikebukuro Program C)

Friday, February 11, 2022 7:30p.m.

Tokyo Metropolitan Theatre

Masaaki Suzuki, conductor

Stravinsky / "Pulcinella," suite*

Stravinsky / "Pétrouchka," burlesque (1947 edition)