本日は内勤で我が事業所からほとんど離れることが出来ず。昼食も社内で済ませました。普段はインターネット接続できる個人のパソコンが使える時間が取れず、紙とボールペンとシャーペンでとある図形の考察、と。

目標は4次元球面(それ自体は3次元)上の球面4面体をある面で反射させて、って正確ではないです。内心に対する傍心の入っている隣の球面四面体を求める問題。

まず任意の四面体に内心が取れるのか、というとその通りで、3面角、つまり三角錐をひっくり返して球を落とすとどこかでしっかりと引っかかるはずです。球の大きさを調整すると蓋の第4の三角の面に接するようにできます。これが4次元内の超球面上でもなりたちます。傍心は面で隣り合う別の四面体の内心です。ちなみに四面体では重心も取れます。他の三角形の中心相当は知りません。

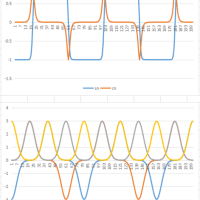

頂点や辺や面の接続が分かれば十分なので、球面三角形らしき曲がった三角形の図を描いて、辺を伸ばして、球面上ですからやがて一点で交わります。平行線の公理が無効なのは球面三角形だからです。

で、辺に名前を付けて追跡して行きます。普通の3次元球面の球面三角形なら、傍心のある隣の三角形で数え上げは終了します。しかし四次元球面上ではまだマークされていない四面体が残っています。それはどれか、の問題。

うんうん考えて、まあこんなものかなの答えを書いて、ちょっと興味が湧いたので5次元球面にトライしようと考え始めたら、よく考えたら接続というかトポロジー的には正軸体と呼ばれる、斜め45°に置いた正方形、正八面体、正16胞体、五次元正32胞体の系列を調べているに過ぎないことに気がつき、その表面の胞は正単体と呼ばれる、線分、正三角形、正四面体、正五胞体の系列で、正軸体の双対は正測体と呼ばれる普通の正方形、立方体(正6面体)、正8胞体、五次元正10胞体の系列で、その頂点が正軸体の胞に対応します。

なので、ハイパーキューブの頂点の接続を見ているだけだ、ということにかなり経ってから気づいてしまいました。ふう、とんだ寄り道でした。パスカルの三角形のようなものが出てきた時点で気づけばかっこよかったのですが、ずるずると計算みたいなのを続けて。

まあ、短時間だったですが楽しめたし、計算機で数え上げるためのアルゴリズムの理解も深まったので収穫はあることはありました。とっくに誰かがやっていそうな水準の問題だと気づくのがおまけでした。ネットを探すとどこかにあると思います。

どなたか追試しようと思われた方がいたら申し訳ないので、種明かししておきます。これは4次元の星形正多面体の数え上げのための考察です。5次元以上には星形正多面体は存在しないので、上述の5次元球面の考察はアルゴリズム確認用の単なる答え合わせです。

それと、正16胞体の把握に困難を感じていましたが、今回のどたばたで私はその接続をよく知っていることに気づきました。コンピュータグラフィックスにすると幾分面白い図が出てくるはずなので、現在構想中でも有り、完成して見栄えがするならこのブログに出すと思います。

目標は4次元球面(それ自体は3次元)上の球面4面体をある面で反射させて、って正確ではないです。内心に対する傍心の入っている隣の球面四面体を求める問題。

まず任意の四面体に内心が取れるのか、というとその通りで、3面角、つまり三角錐をひっくり返して球を落とすとどこかでしっかりと引っかかるはずです。球の大きさを調整すると蓋の第4の三角の面に接するようにできます。これが4次元内の超球面上でもなりたちます。傍心は面で隣り合う別の四面体の内心です。ちなみに四面体では重心も取れます。他の三角形の中心相当は知りません。

頂点や辺や面の接続が分かれば十分なので、球面三角形らしき曲がった三角形の図を描いて、辺を伸ばして、球面上ですからやがて一点で交わります。平行線の公理が無効なのは球面三角形だからです。

で、辺に名前を付けて追跡して行きます。普通の3次元球面の球面三角形なら、傍心のある隣の三角形で数え上げは終了します。しかし四次元球面上ではまだマークされていない四面体が残っています。それはどれか、の問題。

うんうん考えて、まあこんなものかなの答えを書いて、ちょっと興味が湧いたので5次元球面にトライしようと考え始めたら、よく考えたら接続というかトポロジー的には正軸体と呼ばれる、斜め45°に置いた正方形、正八面体、正16胞体、五次元正32胞体の系列を調べているに過ぎないことに気がつき、その表面の胞は正単体と呼ばれる、線分、正三角形、正四面体、正五胞体の系列で、正軸体の双対は正測体と呼ばれる普通の正方形、立方体(正6面体)、正8胞体、五次元正10胞体の系列で、その頂点が正軸体の胞に対応します。

なので、ハイパーキューブの頂点の接続を見ているだけだ、ということにかなり経ってから気づいてしまいました。ふう、とんだ寄り道でした。パスカルの三角形のようなものが出てきた時点で気づけばかっこよかったのですが、ずるずると計算みたいなのを続けて。

まあ、短時間だったですが楽しめたし、計算機で数え上げるためのアルゴリズムの理解も深まったので収穫はあることはありました。とっくに誰かがやっていそうな水準の問題だと気づくのがおまけでした。ネットを探すとどこかにあると思います。

どなたか追試しようと思われた方がいたら申し訳ないので、種明かししておきます。これは4次元の星形正多面体の数え上げのための考察です。5次元以上には星形正多面体は存在しないので、上述の5次元球面の考察はアルゴリズム確認用の単なる答え合わせです。

それと、正16胞体の把握に困難を感じていましたが、今回のどたばたで私はその接続をよく知っていることに気づきました。コンピュータグラフィックスにすると幾分面白い図が出てくるはずなので、現在構想中でも有り、完成して見栄えがするならこのブログに出すと思います。