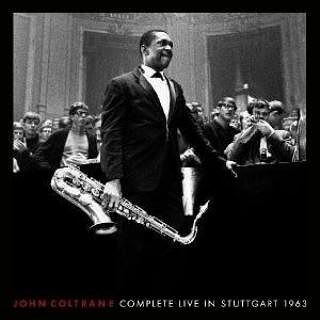

■John Coltrane Complete Live In Stuttgart 1963 (Domino = CD)

常日頃の鑑賞生活において、サイケおやじは「Complete」、そして「previously unissued」という言葉に弱いです。

そこで本日ご紹介は、そのふたつの条件を充分に満たす、これが素晴らしい発掘音源♪♪~♪

主役のジョン・コルトレーンは説明不要、ジャズの偉人として、時には神様扱いも当然という部分は、サイケおやじも含めて、1970年代までのジャズ喫茶を体験された皆様であれば、納得される真実だろうと思います。

決定的だったのは、所謂黄金のカルテットによる1960年代前半の演奏が、猛烈にして過激! しかし同時にヘヴィな精神性が醸し出す静謐なムードが、たまらない安らぎに結びつくという、今もって論理的な解明は不可能と思われる事象は、これがジャズ者の宿業かもしれない快感なんですねぇ~♪

そして殊更に実感されるのが残されたライプ音源の数々で、もちろん中にはプライベート録音による劣悪な音質ソースもありますが、熱烈なファンならずとも、全てを聴いておきたいという欲求は満たされることがないのです。

で、これは最近出た2枚組CDで、件のカルテットが上昇期だった1963年11月の欧州巡業から、ドイツはシュトゥットガルトでのステージを収めたものですが、以前からそれなりの高音質が評価され、加えて安定した演奏が楽しめるという優れものでした。

それが今回、さらに未発表だった音源を追加し、タイトルを信ずるならば、当日のステージが完全版となった嬉しい復刻! しかも新たなリマスターも行われているようです。

☆1963年11月4日、ドイツのシュトゥットガルトで録音

CD-1 01 The Promise

CD-1 02 Afro Blue

CD-1 03 I Want To Talk About You

CD-1 04 Impressions (previously unissued)

CD-2 01 My Favorite Things

CD-2 02 Every Time We Say Goodbye

CD-2 03 Mr. P.C. (previously unissued)

上記演目は既に黄金のカルテットでは定番中の人気曲ばかりですが、流石にジョン・コルトーン(ts,ss) 以下、マッコイ・タイナー(p)、ジミー・ギャリソン(b)、エルビン・ジョーンズ(ds) の4人が充実期とあって、全篇にテンションの高い演奏が繰り広げられています。

しかも無暗矢鱈に激しいばかりのフリー的な部分は意外と少なく、初っ端からの「The Promise」や「Afro Blue」ではソプラノサックスを吹きまくるジョン・コルトレーンが、どんなにエルビン・ジョーンズに煽られようとも、自己のペースを崩さず、逆にバンドとしての纏まりを尊重する姿勢を感じさせるのは、この時期にしては珍しい事かもしれません。

ですからお馴染みのパラード演奏「I Want To Talk About You」では、歌心優先主義のメロディフェイクが冴えまくり♪♪~♪ もちろんそれは手抜きなんかじゃなくて、過激な方向へ進もうとするリズム隊を牽制しつつ、自らの情熱の赴くままに吹いてしまった結果としての名演と言っては、贔屓の引き倒しでしょうか。

ここからはあくまでもサイケおやじの根拠の無い推論ですが、どちらかといえば保守的な観客も多い欧州巡業という事情も考慮した演奏だったのかもしれませんし、そう思ってしまえば、例によって最終パートで聞かせる無伴奏アドリブソロの纏まりの良さも納得出来ます。

ところが、その反動というか、今回が初登場とされる「Impressions」が凄まじい限り!

もう、タガが外れたかのように暴走するリズム隊は言わずもがな、スピード違反のマッコイ・タイナーにオドロのベースソロを演じるジミー・ギャリソン、そして果敢にもジョン・コルトレーンに喧嘩を売ってしまうエルビン・ジョーンズの3人は、決して若気の至りとは言えない心意気!

そしていよいよ登場するジョン・コルトレーンが、エキセントリックなフレーズとビート無視の爆裂ソロをやってしまえば、そこは地獄のジャズ道場! これを苦痛に感じるか、あるい快感悶絶とするかによって、自らの立ち位置が決まるほどだと思います。

う~ん、やるだけやって、何事なかったかのようにラストテーマを吹いてしまうジョン・コルトレーンの白々しさが、たまりませんよ♪♪~♪ まさに熱気の28分36秒!?!

となれば、続く「My Favorite Things」に安らぎを覚えてしまうのも、これがジャズ者ならではの学習効果であり、思えばこういう演奏をジャズ喫茶で聞いては、居眠りモードに入っていった若い頃の自分を回想したりしますねぇ~♪ まさにハブロフの犬!?

しかし心優しいメロディが心に染みる「Every Time We Say Goodbye」では、ジョン・コルトレーンの意図的とも勘繰れる、ある種のハグラカシがイナタイ! マッコイ・タイナーの綺麗なピアノタッチも眩しいほどですが、なんとなくドラムスとベースが……。

こうして迎える大団円が、なんと35分37秒もやってしまう「Mr. P.C.」で、これもまた今回が初出とされる音源!! 正直、メッチャメチャに疲れますよ、真っ向勝負で聴いていたら!!! なにしろピアノ~ベース~ドラムスと続く地獄のアドリブパートが終了し、ジョン・コルトレーンが登場するのは17分30秒を過ぎてからというだけで、ヤバイでしょう~~~。

ちなみに音質は、この手のソースの中では全体に良好で、もちろん最近のブートのような超高音質ではありませんが、何の問題も無く聴けるレベルですし、一般的に当時の同系音源に顕著だった弱いピアノの存在感が、ここでは前に出たミックスになっているのが、最高に嬉しいですねぇ~♪

まあ、欲を言えば、もう少しドラムスの音圧が欲しかったところですが、それは危険な贅沢でしょう。もし、そうなっていたら、聴いているうちに発狂は間違いないでしょうから!?

☆1963年11月1日、フランスのパリで録音

CD-2 04 Chasin' The Trane (previously unissued)

これはボーナストラックで、シュトゥットガルトに先立つパリでの録音らしく、ちょいと音質は落ちますが、この熱演の前には、それほど気になることも無いと思います。

その意味で、5分半ほどの演奏が短くて、物足りないかもしれませんねぇ。

ということで、鑑賞には相当の体力が要求されるブツではありますが、こういう心地良い疲れっていうのも、時には必要でしょう。と言うよりも、こうした汗と熱気を感じることが、若かった頃の自分を取り戻す一瞬として貴重なのかもしれません。

今のお若い皆様には、どのように聴こえるのかは知る由もありませんが、これが確かにジャズの真髄だった時代がありました。

う~ん、あの日へ帰りたい!

これは、そう思う心へのタイムマシンなんでしょうか。