■必殺のハード・ラブ / Van Halen (Warnar Bros. / ワーナーパイオニア)

ハードロックのスタアギタリストとして我が国でも爆発的な人気を集めたエディ・ヴァン・ヘイレンの訃報に接しました。

皆様ご存知のとおり、アメリカの超有名バンドだったヴァン・ヘイレンの創設者でもあり、それが既に長い闘病生活という情報の諸々は伝えられていたんですが、それにしても享年65……。

今は……、あまりにも早過ぎるとしか、言えません。

そこで本日は故人への追悼の気持ちから、サイケおやじが幸運にも接する事が出来た来日公演について、少しばかり綴ってみます。

で、まずは初来日について、それは1978年6月で、この時にサイケおやじはヴァン・ヘイレンの来日公演が開催されるなんてこたぁ~、全くのノーマークでありました。だって、ヴァン・ヘイレンが公式レコードデビューしたのは同年初頭であり、その評判が我が国で知られたのは、もちろん洋楽雑誌や洋楽系ラジオ番組だけという状況だった中で、件のデビューアルバム「炎の導火線 / Van Halen」からシングルカットされた「You Really Got Me」が、キンクスの往年の大ヒットをハードロック風味満点にカバーしてのスマッシュヒットしていたとはいえ、なんたって彼等は新人バンドでしたからねぇ~~~!?

それが、いきなり中野サンプラザですよっ!?

しかし、確かに当時、ヴァン・ヘイレンのギタリストだったエディ・ヴァン・ヘイレンのプレイは革新的な物凄さという評価は定まっていたというか、評論家の先生方が挙って絶賛していたのは確かでしたし、それが例の「ライトハンド奏法」であった事は言わずもがな、バンドとしての個性と申しましょうか、アメリカは西海岸で活動していた事から、明らかにハードロックの本場となっていたイギリス系のグループとは異なる「すっきり感」が魅力のひとつだったと、サイケおやじは今でも思っています。

ところが現実問題として、どうやらヴァン・ヘイレンの初来日巡業はチケットの売れ行きが当初は鈍かったのでしょうか、告白すれば既に述べたとおり、サイケおやじにしても、その情報は全く知らず、知り合いからチケットの購入を持ち掛けられて、そのメモリアルな行事(?)の開催予定に驚いたという次第です。

で、とにかく当日、中野サンプラザに赴いてみれば、今となっては信じられないかもしれませんが、空席が散見される様な状況で、サイケおやじの席は後ろの方だったんですが、もっとステージ近くには空いている席が幾つもあったと記憶しています。

しかし、実際に開演してからの盛り上がりは圧巻で、客席よりも舞台上でやっているバンド側の熱気が凄かったという印象が残っています。

また演目にしても、当然デビューアルバム「炎の導火線 / Van Halen」からの楽曲をメインにしつつも、リアルタイムじゃ~知らない歌や演奏も幾つかあり、それらは結果的に以降発売されるレコードに入っていたのですから、バンドとしての活動には余裕と自信があって当然だったのかもしれません。

ちなみに説明不要とは思いますが、初来日時のメンバーはデイヴィッド・リー・ロス(vo)、エディ・ヴァン・ヘイレン(g)、マイケル・アンソニー(b,vo)、アレックス・ヴァン・ヘイレン(ds,vo) という顔ぶれで、ライブの現場ではサイケおやじの予想を超えて激しく動くデイヴィッド・リー・ロス、安定したベースワークとコーラスも冴えていたマイケル・アンソニーが強く印象に残っておりまして、お目当てとも言うべきエディ・ヴァン・ヘイレンのギタープレイは確かに凄かったと思うんですが、告白すれば、期待し過ぎた所為でしょうか、案外と冷静沈着な印象もあったりして、そのあたりのバランス感覚こそが、ヴァン・ヘイレン大ブレイクの秘訣だったとしたら、所謂ノリのイイ曲が連発されたステージアクトにも納得させられるばかりでして、もちろん、その熱気こそが翌年9月に敢行された二度目の来日巡業大成功へと繋がったというわけです。

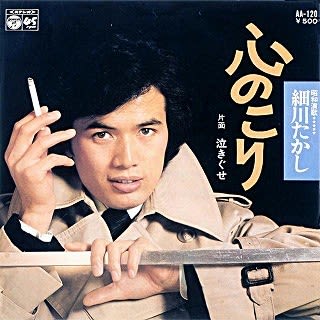

さて、そこで掲載したのは、その時に我が国独自というウリで発売された所謂「来日記念盤」で、収録されているのは両面共に1979年春に発売された2nd アルバム「伝説の爆撃機 / Van Halen II」からのカットだったんですが、驚くなかれ! A面曲「必殺のハード・ラブ / Somebody Get Me A Doctor」は前述した初来日の中野サンプラザ公演後半で既に演奏されていたんですよっ!

それを覚えていたのは、もちろんサイケおやじが件の楽曲を一発で気に入っていたからでして、当然ながらヴァン・ヘイレンの楽曲については、デビューアルバム「炎の導火線 / Van Halen」しか聴ける状況では無かったもんですから、明らかに自分好みの新曲というイメージが刷り込まれていたわけです。

なにしろ思わせぶりな前振りからハードロックがド真ん中のパワフルなギターが鳴り響き、ミディアムテンポで粘っこくもストレートなボーカルのシャウトは心地好く、決してキャッチーなメロディ構成が聴けるわけじゃ~ないんですが、トリッキーなギターソロと遊び心に満ちたボーカル、ロックする喜びさえ感じられるコーラス、そしてイケイケながらも、基本に忠実なドラムスのビートは、これが王道のハードロックってもんでしょう♪♪~♪

ところで、肝心のエディ・ヴァン・ヘイレンのギタープレイについて、あらためて述べさせていただければ、所謂「ライトハンド奏法」のキモは、右手のハンマリングと左手のトリル運指のコンビネーションが絶対を求められるわけで、つまりは卓越したタイム感がなければ、ヘタレは確実という危険技でしょう。

逆に言えば、現代では広く普及した演奏法であり、ハードロック系のプロギタリストならば苦も無く(?)やってしまう常態的なテクニックではありますが、少なくとも1970年代後半においては、その弾き方やサウンドの作り方さえも、なかなか分からない部分があったりして、その頃の専門誌では子細な解説も掲載されていたんですが、実際にやってみると、サイケおやじの場合はリズム感が悪い所為もあって、バンド内ではタイミングが合わずに顰蹙の嵐でしたねぇ~~。

このあたりをプロレスの技に例えれば、今では若手の前座試合でも使われるジャーマンスープレックスや飛び付き式の関節技みたいなもんで、なんとなくリスペクトされるところが少なくなってしまったのは寂しいかぎり……。

しかし、それでもエディ・ヴァン・ヘイレンの偉大さは不滅であり、故人のギタープレイだけに限って聴くとすれば、1981年に出た4枚目のアルバム「戒厳令 / Fair Warning」が徹頭徹尾、ハナからケツまで物凄い仕上がりだと思いますねぇ~~♪

極言すれば、ど~やって音を作っているのか、頭がこんがらがってくる様なギターの鳴りは言わずもがな、ファンキーなグルーヴまでも撒き散らすあたりは、正に時代にアクセスした名演ばかりで、サイケおやじは、これこそ名盤!

と、断言して後悔致しません。

ということで、エディ・ヴァン・ヘイレンの追悼文にしては、明らかに中途半端な書き方しか出来ませんでした。

それは故人の偉業がサイケおやじには、あまりにも大き過ぎる事は当然として、語りつくせるものではありません。

ですから、せめて残された音源を端座して聴き直し、少しでもご紹介出来る様に精進を重ねてまいります。

合掌。