亀岡市に新興宗教の大本があるのをご存知だろうか。

もう5年以上前に某大手電機メーカーに勤められていた

出口さんという方と仕事で知り合いました。

この方が何と大本の息子さんだったんですよね。

出口王仁三郎教祖の曾孫だとか。

それで大本という存在を知りました。

そして、いつの日か行ってみたいと思いました。

しかし前回の亀岡界隈の寺社巡りの際、

大本の二大聖地の一つである天恩郷は参拝出来なかった。

やはり新興宗教というのは日蓮宗のお寺より圧倒的に敷居が高く、

よそ者を受け付けない雰囲気が漂うんですよね。

それに行ったら行ったで入信を強要されそうだし。(^^;

しかし、ネットで調べると普通に参拝を受け付けているし、

入信を勧める事も無いようです。

そういう訳で今回思い切って参拝することにした。

所在地:京都府亀岡市荒塚町内丸1番地

御祭神:大天主太神

創建:明治25年(1892)

開祖:出口なお

教祖:出口王仁三郎

【由緒】

出口なお開祖に大地の主宰神艮の金神=国祖・国常立尊が帰神して、

三千世界の立替え立直しを宣言。

明治31年(1898)出口王仁三郎教祖は、神霊の導きにより、

郷里の高熊山で一週間霊的修業をし、現界・幽界・神界、

三界の過去・現在・未来を洞察する神力を受け、救世の使命を悟る。

大正年(1919)亀岡城址を入手し、霊国の移写・神教宣布の中心(天恩郷)とし、

発祥の地・綾部を天国の移写・祭祀の中心地(梅松苑)として二大聖地を気付く。

王仁三郎聖師が大本入りしてからは、大本の教勢は飛躍的に伸び、

国家当局はその影響力を見逃す事が出来ず、大正10年(1921)には第一次弾圧を、

昭和10年(1935)には大本をこの世から抹殺するとして第二次弾圧を加えます。

昭和20年(1945)無罪判決により第二次大本事件は全面解決し、

翌21年(1946)に「愛善苑」として再発足。

同27年(1952)出口直日が三代教主を継ぎ、教団名を大本に復活。

三代教主直日の後継者を巡って内紛が起こり、王仁三郎の孫・出口和明が、

王仁三郎の功績を絶対的なものと位置付ける改革派グループを形成、教団批判を行った。

当初三代目教主・直日の後継者とされていた直美の夫である出口榮二が、

教団追放されたのを機に、教団全体を巻き込んだ抗争となり裁判沙汰となった。

最終的に大本は三女・聖子が継ぐ事となり、当初の後継者・直美を四代教主と仰ぐ一派は、

大本信徒連合会を結成、和明は、王仁三郎のみを教主とする宗教法人愛善苑を設立した。

これを第三次大本事件と呼ぶこともある。

【神苑案内板】

明治までは亀岡城があっただけに広い境内です。

【亀山城本丸】

明治5年(1872)に撮影されたもの。

明治政府が廃城処分し荒廃させなければと残念に思う。

明治時代に廃城処分されたお城は多いが、

現在まで残ったとしても観光地になるお城は少なかったそうです。

しかし、この亀山城はちょんと管理していれば、

観光客を呼べるお城だっただけに惜しい。

【みろく会館】

会館前に大型の無料駐車場がありましたが、

今日は何かあるのか駐車場がいっぱいでした。

一階で参拝の受付をするようですが、

知らなかったので受付に行ってませんでした。(^^;

【おほもとギャラリー】

二階には出口王仁三郎教祖策の茶碗等が展示されていました。

確認したところ撮影不可でした。

【東光苑広場・神教殿】

今日は何かあるようですね。

これだけ人がいれば浮く事も無く紛れる事が出来ます。(^^

ここは道場のようで信者さんが沢山いましたので、

残念ながら中に入る勇気はありませんでした。

【真奈井通り】

左側は梅林です。

【資料館】

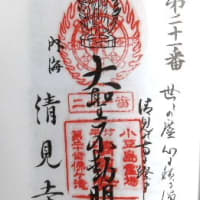

【瑞祥門】

許可無き者は入るべからず的な文言が。

一気に新興宗教特有の閉鎖的なものを感じた。

【境内】

鳥居の奥に社殿があるようです。

しかし、これ以上中に入れないのが口惜しい。

神教殿の方へ戻り万祥殿へ。

【万祥橋】

【手水舎】

【万祥殿】

天恩郷の至聖所・月宮山を拝する礼拝殿で、

昭和33年(1958)に建立されたもの。

信者じゃないけど、とりあえずお参り。

大本での参拝作法は下記の通り。

•一揖(いちゆう)

•二拝(にはい)

•四拍手(しはくしゅ)

•一拝(いっぱい)

•一揖(いちゆう)

亀山城址を見学するには万祥殿で軽いお祓いをする必要があります。

大麻を二、三回頭に振られたら終わりですのでお気軽に。

勿論、拝観と祈祷料は無料です。

【万祥池】

【門】

この先に亀山城址があります。

京都市内の名勝庭園にあるようなシャレた門です。

もう一つもんがあり、いよいよ亀山城址に突入。

【石垣】

大正8年(1919)に王仁三郎教祖が城跡を購入した時には、

瓦礫や廃材の間から雑木・雑草が生い茂り、

城跡の影さえ見る事も出来ない惨状で、信者さん達が積み上げたそうだ。

しかし、昭和10年(1935)の第二次大本事件で、

日本政府による破却により石垣は崩され、またもや荒廃。

戦前の日本政府はやっぱり狂ってるよな。

こんなん今じゃありえん。

現在の石垣は戦後に信者さん達により組まれたもの。

【禁足地】

この先に至聖所・月宮宝座がありますが、

我々は見る事も出来ません。

月宮殿は出口王仁三郎教祖が高熊山修行中に見られた

天界の宮殿を地上に模写したものだそうです。

【大安石】

【朝陽舘】

天恩郷の教主公館。

ここで教主が神務をとり信徒との面会が行わるそうで、

私の先に居た信者さん達が中に入っていかれました。

私には入る勇気が全くありませんでした。

さすがに無理やわ。(^^;

【手水鉢】

【前庭】

【境内】

【門】

【瑞祥館】

【月の輪台】

御祭神は瑞の御霊大神が祀られていて、

信者さんにとっても神聖な場所の一つのようでした。

それもそのはず、出口王仁三郎教祖が最初に手掛けた聖所だそうです。

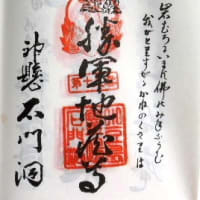

【宣霊社】

出口なお開祖、出口王仁三郎教祖や歴代教主、

大本の道の為に尽力した宣伝使の御霊が祀られているとのこと。

毎月14日に宣霊合祀祭、15日に宣霊社月次祭が執行される。

これにて天恩郷及び亀岡の神社仏閣巡り終了。

天恩郷を参拝出来て良かったと思うけど、

やっぱり気疲れしちゃった。

新興宗教なんでお気軽に参拝とは言えないけど、

勧誘も無いし、変な手かざし等の心理的圧迫も無い。

天理教と同じような感じで、

参拝するにあたってプレッシャーは比較的少ない。

新興宗教だからといって大本は怖がる必要は無いです。

私のブログを見て少しでも安心出来たのなら嬉しいですね。

もう5年以上前に某大手電機メーカーに勤められていた

出口さんという方と仕事で知り合いました。

この方が何と大本の息子さんだったんですよね。

出口王仁三郎教祖の曾孫だとか。

それで大本という存在を知りました。

そして、いつの日か行ってみたいと思いました。

しかし前回の亀岡界隈の寺社巡りの際、

大本の二大聖地の一つである天恩郷は参拝出来なかった。

やはり新興宗教というのは日蓮宗のお寺より圧倒的に敷居が高く、

よそ者を受け付けない雰囲気が漂うんですよね。

それに行ったら行ったで入信を強要されそうだし。(^^;

しかし、ネットで調べると普通に参拝を受け付けているし、

入信を勧める事も無いようです。

そういう訳で今回思い切って参拝することにした。

所在地:京都府亀岡市荒塚町内丸1番地

御祭神:大天主太神

創建:明治25年(1892)

開祖:出口なお

教祖:出口王仁三郎

【由緒】

出口なお開祖に大地の主宰神艮の金神=国祖・国常立尊が帰神して、

三千世界の立替え立直しを宣言。

明治31年(1898)出口王仁三郎教祖は、神霊の導きにより、

郷里の高熊山で一週間霊的修業をし、現界・幽界・神界、

三界の過去・現在・未来を洞察する神力を受け、救世の使命を悟る。

大正年(1919)亀岡城址を入手し、霊国の移写・神教宣布の中心(天恩郷)とし、

発祥の地・綾部を天国の移写・祭祀の中心地(梅松苑)として二大聖地を気付く。

王仁三郎聖師が大本入りしてからは、大本の教勢は飛躍的に伸び、

国家当局はその影響力を見逃す事が出来ず、大正10年(1921)には第一次弾圧を、

昭和10年(1935)には大本をこの世から抹殺するとして第二次弾圧を加えます。

昭和20年(1945)無罪判決により第二次大本事件は全面解決し、

翌21年(1946)に「愛善苑」として再発足。

同27年(1952)出口直日が三代教主を継ぎ、教団名を大本に復活。

三代教主直日の後継者を巡って内紛が起こり、王仁三郎の孫・出口和明が、

王仁三郎の功績を絶対的なものと位置付ける改革派グループを形成、教団批判を行った。

当初三代目教主・直日の後継者とされていた直美の夫である出口榮二が、

教団追放されたのを機に、教団全体を巻き込んだ抗争となり裁判沙汰となった。

最終的に大本は三女・聖子が継ぐ事となり、当初の後継者・直美を四代教主と仰ぐ一派は、

大本信徒連合会を結成、和明は、王仁三郎のみを教主とする宗教法人愛善苑を設立した。

これを第三次大本事件と呼ぶこともある。

【神苑案内板】

明治までは亀岡城があっただけに広い境内です。

【亀山城本丸】

明治5年(1872)に撮影されたもの。

明治政府が廃城処分し荒廃させなければと残念に思う。

明治時代に廃城処分されたお城は多いが、

現在まで残ったとしても観光地になるお城は少なかったそうです。

しかし、この亀山城はちょんと管理していれば、

観光客を呼べるお城だっただけに惜しい。

【みろく会館】

会館前に大型の無料駐車場がありましたが、

今日は何かあるのか駐車場がいっぱいでした。

一階で参拝の受付をするようですが、

知らなかったので受付に行ってませんでした。(^^;

【おほもとギャラリー】

二階には出口王仁三郎教祖策の茶碗等が展示されていました。

確認したところ撮影不可でした。

【東光苑広場・神教殿】

今日は何かあるようですね。

これだけ人がいれば浮く事も無く紛れる事が出来ます。(^^

ここは道場のようで信者さんが沢山いましたので、

残念ながら中に入る勇気はありませんでした。

【真奈井通り】

左側は梅林です。

【資料館】

【瑞祥門】

許可無き者は入るべからず的な文言が。

一気に新興宗教特有の閉鎖的なものを感じた。

【境内】

鳥居の奥に社殿があるようです。

しかし、これ以上中に入れないのが口惜しい。

神教殿の方へ戻り万祥殿へ。

【万祥橋】

【手水舎】

【万祥殿】

天恩郷の至聖所・月宮山を拝する礼拝殿で、

昭和33年(1958)に建立されたもの。

信者じゃないけど、とりあえずお参り。

大本での参拝作法は下記の通り。

•一揖(いちゆう)

•二拝(にはい)

•四拍手(しはくしゅ)

•一拝(いっぱい)

•一揖(いちゆう)

亀山城址を見学するには万祥殿で軽いお祓いをする必要があります。

大麻を二、三回頭に振られたら終わりですのでお気軽に。

勿論、拝観と祈祷料は無料です。

【万祥池】

【門】

この先に亀山城址があります。

京都市内の名勝庭園にあるようなシャレた門です。

もう一つもんがあり、いよいよ亀山城址に突入。

【石垣】

大正8年(1919)に王仁三郎教祖が城跡を購入した時には、

瓦礫や廃材の間から雑木・雑草が生い茂り、

城跡の影さえ見る事も出来ない惨状で、信者さん達が積み上げたそうだ。

しかし、昭和10年(1935)の第二次大本事件で、

日本政府による破却により石垣は崩され、またもや荒廃。

戦前の日本政府はやっぱり狂ってるよな。

こんなん今じゃありえん。

現在の石垣は戦後に信者さん達により組まれたもの。

【禁足地】

この先に至聖所・月宮宝座がありますが、

我々は見る事も出来ません。

月宮殿は出口王仁三郎教祖が高熊山修行中に見られた

天界の宮殿を地上に模写したものだそうです。

【大安石】

【朝陽舘】

天恩郷の教主公館。

ここで教主が神務をとり信徒との面会が行わるそうで、

私の先に居た信者さん達が中に入っていかれました。

私には入る勇気が全くありませんでした。

さすがに無理やわ。(^^;

【手水鉢】

【前庭】

【境内】

【門】

【瑞祥館】

【月の輪台】

御祭神は瑞の御霊大神が祀られていて、

信者さんにとっても神聖な場所の一つのようでした。

それもそのはず、出口王仁三郎教祖が最初に手掛けた聖所だそうです。

【宣霊社】

出口なお開祖、出口王仁三郎教祖や歴代教主、

大本の道の為に尽力した宣伝使の御霊が祀られているとのこと。

毎月14日に宣霊合祀祭、15日に宣霊社月次祭が執行される。

これにて天恩郷及び亀岡の神社仏閣巡り終了。

天恩郷を参拝出来て良かったと思うけど、

やっぱり気疲れしちゃった。

新興宗教なんでお気軽に参拝とは言えないけど、

勧誘も無いし、変な手かざし等の心理的圧迫も無い。

天理教と同じような感じで、

参拝するにあたってプレッシャーは比較的少ない。

新興宗教だからといって大本は怖がる必要は無いです。

私のブログを見て少しでも安心出来たのなら嬉しいですね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます