ゴールデンウィーク真っ只中、

遠出しようにも高速は渋滞、旅行はアホみたいに高い。

こんな時はある程度近場の田舎に行くしかあるまい。

そういう訳で今日は京都市左京区にある峰定寺を参拝することにした。

京都市左京区といっても、神戸市北区と同じで、

市内であってもかなり田舎の部類に入るんですよね。(笑)

峰定寺は修験道系の山岳寺院で、

冬季や雨の時は参拝禁止、子供の参拝禁止、撮影禁止等、

安全面を配慮した厳しいポリシーを持つお寺です。

志明院もそんな感じのお寺でしたね。

そんな峰定寺に京都市内から進むルートは鞍馬寺経由が普通ですが、

ナビがルート変更を指示してきた。

その新たなルートは鷹峰の源光庵や光悦寺経由の31号線から、

北山の162号線を走るルートで、これがドえらい道でした。(泣)

【31号線】

こんな細いクネクネとした林道をひたすら走ります。

この辺りは京都市北区。

京都市内なのに酷い所だと携帯も圏外なるとか。(苦笑)

どう見ても住所に郡とか字とか村とか付くような山奥です。(^^;

続く162号線も同じような道でスゲー疲れる。

このルートを選んだのは失敗したと思ったけど、

常照皇寺にも参拝予定だったので通らざるを得ない。(^^;

【風景】

477号線に入ると酷道から解放。(^^

平坦な道で田舎の風景を楽しめる。

そんな時に式内社の山国神社を発見。

雰囲気が良さそうだったので寄り道です。

里山の風景を見てるととても癒されますね。

コンクリートジャングルの街に住んでいると、

たまにこういう風景を見たくなるものです。(^^

所在地:京都府京都市右京区京北鳥居町宮ノ元1番地

御祭神:大己貴命・大国主命

創建:宝亀年間(770-780)

社格:式内社、府社

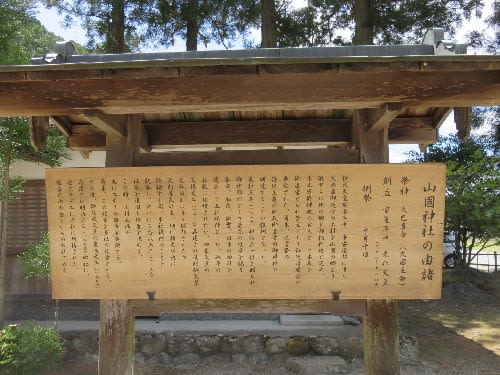

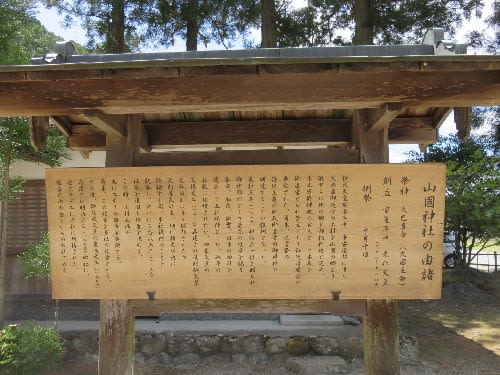

【由緒】

第50代垣武天皇延暦年中平安遷都(794)に当たり、

大内裏御造営の木材を山国の郷より徴せられ、

此の郷を御杣料地として定め大工寮修理職の官人として、

本殿を御造営せられ祭主として和気清麿呂公(733~799)が奉仕せられた。

爾来大嘗祭の悠紀主基の御殿御造営の御用材を調達する事が恒例となった。

第67代三条天皇の長和5年(1016)神位正一位を贈られ、

御祈願所として菊花の御紋章を賜り、

春日・加茂・御霊・日吉の四社を建立して五社明神とした。

源平の兵乱に破壊されたが、第87代四条天皇の天福元年(1233)再建。

第96代後醍醐天皇、元弘の乱(1333)に亦々破却されたが、

足利尊氏の臣細川頼之当地に隠棲する間、本社復興のことを執奏し、

幸いにも応永6年(1399)社殿を復旧 綸旨を賜る。

この時足利義満(1358~1408)丸に二引の徽章を奉納、

爾来この紋章を当神社の紋章とする。

その後第107代、後陽成天皇の慶長元年(1596)再建され、

明治6年(1873)郷社に明治33年(1900)府社に列格された、

延喜式内の古くからの社である。

【鳥居】

車は鳥居横に適当に停めれます。

【境内】

現在でもとても長閑な田舎なのに、

よくもまぁ、こんな場所に式内社を造ったな、という印象です。

現代人から見るとそう思えるんだろうけど、

昔は御用材として良い木材を供給したから、

この地に式内社を造ったんでしょうね。

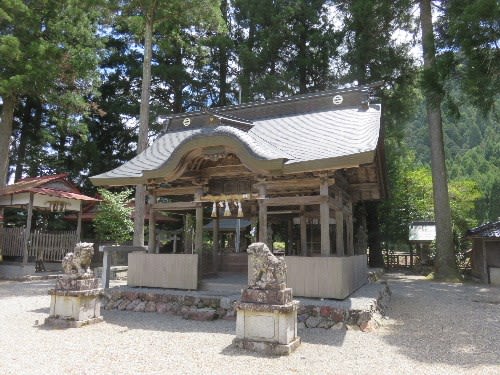

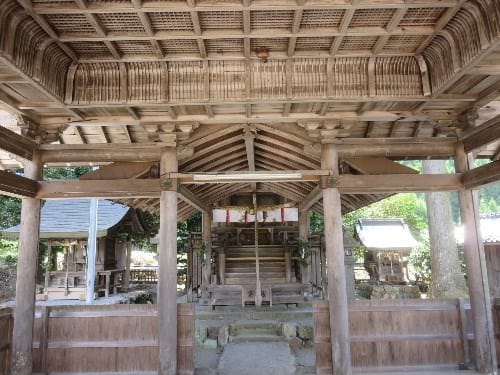

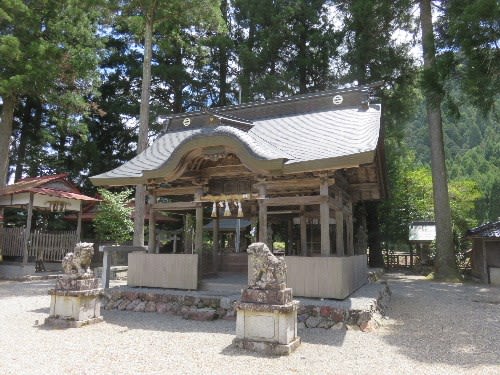

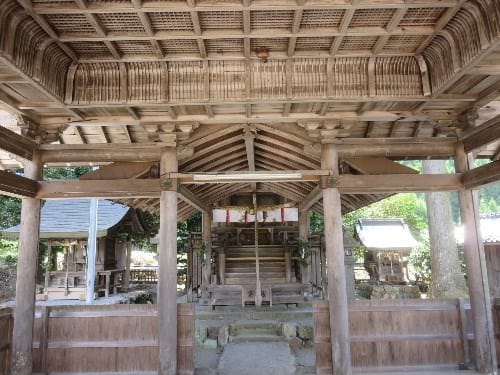

【拝殿】

綺麗に手入れされていて、

今でも周辺の方々にきっちりと守られていますね。

その周辺の方々もまた、神様に守られています。

【本殿】

【狛犬】

【神饌所】

【蔵】

【閼伽井戸】

【春日社】

御祭神:天児屋根命

【蛭子社】

御祭神:蛭児命

【御神木】

【八幡神社】

【祓所】

【社務所】

普段は当然ながら無人です。

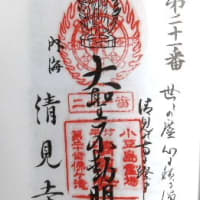

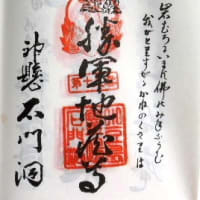

御朱印はお祭りの時や担当者に電話するといただけるようです。

なかなか良い雰囲気の神社でした。

お勧めします。

遠出しようにも高速は渋滞、旅行はアホみたいに高い。

こんな時はある程度近場の田舎に行くしかあるまい。

そういう訳で今日は京都市左京区にある峰定寺を参拝することにした。

京都市左京区といっても、神戸市北区と同じで、

市内であってもかなり田舎の部類に入るんですよね。(笑)

峰定寺は修験道系の山岳寺院で、

冬季や雨の時は参拝禁止、子供の参拝禁止、撮影禁止等、

安全面を配慮した厳しいポリシーを持つお寺です。

志明院もそんな感じのお寺でしたね。

そんな峰定寺に京都市内から進むルートは鞍馬寺経由が普通ですが、

ナビがルート変更を指示してきた。

その新たなルートは鷹峰の源光庵や光悦寺経由の31号線から、

北山の162号線を走るルートで、これがドえらい道でした。(泣)

【31号線】

こんな細いクネクネとした林道をひたすら走ります。

この辺りは京都市北区。

京都市内なのに酷い所だと携帯も圏外なるとか。(苦笑)

どう見ても住所に郡とか字とか村とか付くような山奥です。(^^;

続く162号線も同じような道でスゲー疲れる。

このルートを選んだのは失敗したと思ったけど、

常照皇寺にも参拝予定だったので通らざるを得ない。(^^;

【風景】

477号線に入ると酷道から解放。(^^

平坦な道で田舎の風景を楽しめる。

そんな時に式内社の山国神社を発見。

雰囲気が良さそうだったので寄り道です。

里山の風景を見てるととても癒されますね。

コンクリートジャングルの街に住んでいると、

たまにこういう風景を見たくなるものです。(^^

所在地:京都府京都市右京区京北鳥居町宮ノ元1番地

御祭神:大己貴命・大国主命

創建:宝亀年間(770-780)

社格:式内社、府社

【由緒】

第50代垣武天皇延暦年中平安遷都(794)に当たり、

大内裏御造営の木材を山国の郷より徴せられ、

此の郷を御杣料地として定め大工寮修理職の官人として、

本殿を御造営せられ祭主として和気清麿呂公(733~799)が奉仕せられた。

爾来大嘗祭の悠紀主基の御殿御造営の御用材を調達する事が恒例となった。

第67代三条天皇の長和5年(1016)神位正一位を贈られ、

御祈願所として菊花の御紋章を賜り、

春日・加茂・御霊・日吉の四社を建立して五社明神とした。

源平の兵乱に破壊されたが、第87代四条天皇の天福元年(1233)再建。

第96代後醍醐天皇、元弘の乱(1333)に亦々破却されたが、

足利尊氏の臣細川頼之当地に隠棲する間、本社復興のことを執奏し、

幸いにも応永6年(1399)社殿を復旧 綸旨を賜る。

この時足利義満(1358~1408)丸に二引の徽章を奉納、

爾来この紋章を当神社の紋章とする。

その後第107代、後陽成天皇の慶長元年(1596)再建され、

明治6年(1873)郷社に明治33年(1900)府社に列格された、

延喜式内の古くからの社である。

【鳥居】

車は鳥居横に適当に停めれます。

【境内】

現在でもとても長閑な田舎なのに、

よくもまぁ、こんな場所に式内社を造ったな、という印象です。

現代人から見るとそう思えるんだろうけど、

昔は御用材として良い木材を供給したから、

この地に式内社を造ったんでしょうね。

【拝殿】

綺麗に手入れされていて、

今でも周辺の方々にきっちりと守られていますね。

その周辺の方々もまた、神様に守られています。

【本殿】

【狛犬】

【神饌所】

【蔵】

【閼伽井戸】

【春日社】

御祭神:天児屋根命

【蛭子社】

御祭神:蛭児命

【御神木】

【八幡神社】

【祓所】

【社務所】

普段は当然ながら無人です。

御朱印はお祭りの時や担当者に電話するといただけるようです。

なかなか良い雰囲気の神社でした。

お勧めします。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます