今日は朝9時にアポを取って當麻寺の宗胤院を訪れました。

何でも来年のカレンダーの上部に好きな文字や絵を、

書いていただけるということを知って、

飛んで行った次第。(^^

三か月振りの参拝となります。

<2016年7月16日参拝>

http://blog.goo.ne.jp/05100625777/e/3d8fa857ed1a8b78814b90f52c0d4113

所在地:奈良県葛城市當麻1263

宗派:浄土宗

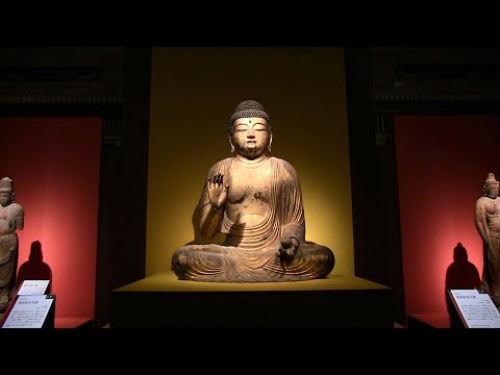

御本尊:阿弥陀如来

創建:不明

開山:宗胤上人

【山門】

御住職の奥様に無料で停めれる場所を教えてもらっていましたが、

今日は祭りがあるので遠慮しておきました。

【神輿】

【境内】

仕事でもプライベートでも遅刻しないのがゴマラー。(^^

約束の時間である9時に宗胤院へ。

御住職が出てこられ早速カレンダーに絵を描いていただく。

私は絵をお願いしましたが、

文字だと好きな漢字一文字を、

芸術的に書いていただくことが出来ます。

描きながら私の仕事の話や御住職のこと等、

いろいろ面白い話をして話が弾む。

ちょっと前に東京に行って増上寺を参拝したことを言うと、

御住職は僧侶になる為に増上寺で修行したとか。

増上寺で修行するのは知らなかったな。

その後は奈良の長谷寺でも修行したそうです。

そんなこんなで一時間半程で完成。

ササっと書いていただいて良かったのに、

凄く丁寧に書いていただきました。(^^

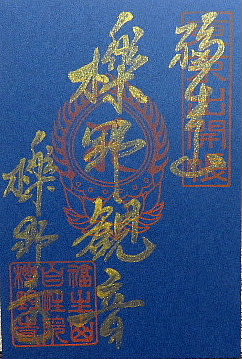

【カレンダー】

出来上がった作品です。

凄く綺麗で感動です。(^^

上には私が好きな「諸行無常」と書いていただきました。

御住職は四文字の漢字を書くのがデフォルトで、

いろいろな四文字熟語や仏語の見本がありました。

描いている時に新たにカレンダーをいただく方が宗胤院に来られた。

この方も交えて一緒にいろいろお話をさせていただき、

三人でとても盛り上がりました。(^^

お話をさせていただいていると、

この方は絶大な影響力がある有名ブロガーさんだと分かりましたね。

明るくとても良い方でした。(^^

いつもブログを拝見して知らない情報を配信していただき、

かなり助かっていますよ。

この方のカレンダーに絵を描いている時も同席させてもらい、

御住職の絵を見させていただきました。

墨画がとても素晴らしかった。(^^

【名刺入れ】

ひょんなことから檜の話になったら、

御住職から檜の名刺入れをプレゼントしていただけました。

嬉しい。

本当に有難うございます。(^^

【イラスト】

こちらは御朱印帳に画いていただいたものです。

花はコスモスです。

これもとても良いですよね。(^^

書いていただいた文字は欣求浄土にしてもらいました。

御住職が修行された増上寺といえば徳川家康、

徳川家康といえば欣求浄土なんで。(^^

ピンクのコスモスの花言葉は「純潔」。

穢れた世界から純潔である極楽浄土を求める欣求浄土。

コスモスに欣求浄土は我ながらナイスなチョイスだと思います。(^^

【御朱印】

ちなみに通常の御朱印は300円。

イラストは片面だと500円。

両面の場合は通常の御朱印と一緒で千円になります。

これは別の某有名ブロガーさんが御住職と相談して、

決められたそうです。

それでも値段は安いよね。(^^

私達がもっと高くても良いですよと言っても、

御住職はそんな高い料金は取れないと固辞されていました。

2千円や5千円とかぼったくる京都のお絵描き寺の御住職は、

宗胤院の御住職を見習って欲しいよ。(苦笑)

お寺の経営がしんどいのは同じなんですけどね~。

【襖絵】

カレンダー、イラスト、御朱印全て終了し、

御住職にお願いして御本尊様をお参りさせていただきました。

本堂にあるのがこの襖絵です。

これが超絶素晴らしい。

この襖絵欲しいわ~。

何百万もすると思うので買えませんけど。(^^;

この筆使いのタッチがたまらない。

本当に好きな墨画です。

今度、小さいサイズながら御住職にお願いして、

墨画を描いていただくことになった。

出来上がりが楽しみです。

結局、三時間も居座ってしまいました。(^^

お相手していただいた御住職には厚く御礼申し上げます。