吉崎東別院の隣にあるお寺が願慶寺というお寺。

幕末までは信者の寄り合い場である道場が4つありましたが、

寺号を持っていたのは願慶寺のみだったそうです。

こちらに有名な肉面があるお寺の一つとなり、

この吉崎に訪れた最大の理由は肉面を見たかったからです。

楽しみや。

願慶寺はとても小さなお寺ですので、

隣りの東別院の駐車場に停めておいても大丈夫です。

所在地:福井県あわら市吉崎1-302

宗派:真宗大谷派

御本尊:阿弥陀如来

創建:文明7年(1475)

開基:祐念坊霊空

【縁起】

当院は蓮如上人直弟子祐念坊霊空の開基にして、

俗名を和田十重兵衛と称し吉崎最古の旧跡なり。

文明三年五月上人巡ようのせつ御寄宿在せられし因縁に依り、

一族三十人衆を率いて真宗に帰し常随の弟子となり、

寺号を願慶寺とたまわう。

享保六年丑年年八月本道並敷地を其ジン本山御坊となし、

延享四年九月再建の節留守職となる真宗中興の発端格別の霊跡なり。

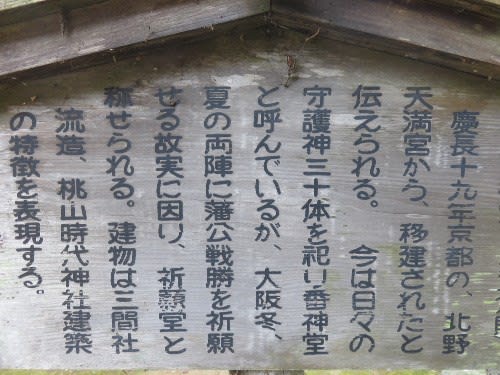

【山門】

上層に鐘楼が吊るされていました。

【本堂】

本堂と山門のみのお寺で、

肉面を全面的に主張されております。

まぁ、お寺の売りだから仕方ないけど。

早速、本堂の玄関に行くと、

待ってましたー!とばかりに拝観を勧める御住職。

いや、そんなに食いつかなくても拝観しまんがな。(^^;

拝観料500円を支払い畳の部屋に通される。

【嫁おどし肉付面】

撮影不可でしたので画像はネットで拾ったものです。

いろんな売っている本を前に、

御住職の独演会が始まる。

これがかなり長くて長くて。(^^;

ところどころ面白い話もあったけど、

自分で話して自分でウケてるといった感じで、

最後の方は早く終わらないかなぁ、と思っていました。(苦笑)

【本堂内陣】

独演会場の隣が小さな本堂でした。

こちらは撮影OKです。

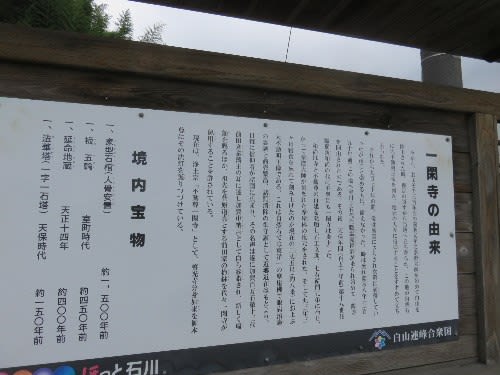

【吉崎御坊跡】

願慶寺の隣の小さなお山には蓮如上人が滞在した御坊跡があります。

僅か3分程登ると到着します。

楽ちん。

山はやっぱり低いに限りますな。(笑)

【見玉尼公墓】

【忠魂碑】

【本光坊了顕墓】

願慶寺開祖の墓です。

【蓮如御手植えのお花松】

【御坊跡】

意外とかなり広いです。

ここに蓮如上人が居たと思うと胸熱です。

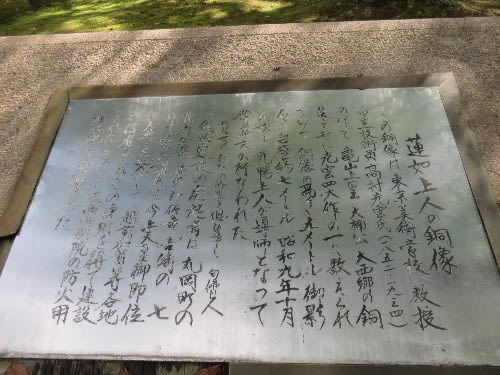

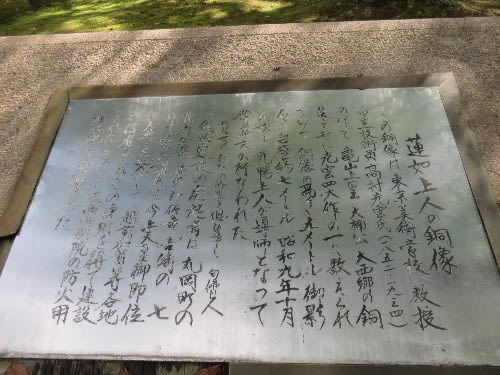

【蓮如上人像】

なまんだぶ なまんだぶ。

【本堂跡】

【蓮如上人腰かけ石】

【風景】

なかなか良い景色でした。(^^

【御朱印】

こちらでも御朱印をいただけました。

幕末までは信者の寄り合い場である道場が4つありましたが、

寺号を持っていたのは願慶寺のみだったそうです。

こちらに有名な肉面があるお寺の一つとなり、

この吉崎に訪れた最大の理由は肉面を見たかったからです。

楽しみや。

願慶寺はとても小さなお寺ですので、

隣りの東別院の駐車場に停めておいても大丈夫です。

所在地:福井県あわら市吉崎1-302

宗派:真宗大谷派

御本尊:阿弥陀如来

創建:文明7年(1475)

開基:祐念坊霊空

【縁起】

当院は蓮如上人直弟子祐念坊霊空の開基にして、

俗名を和田十重兵衛と称し吉崎最古の旧跡なり。

文明三年五月上人巡ようのせつ御寄宿在せられし因縁に依り、

一族三十人衆を率いて真宗に帰し常随の弟子となり、

寺号を願慶寺とたまわう。

享保六年丑年年八月本道並敷地を其ジン本山御坊となし、

延享四年九月再建の節留守職となる真宗中興の発端格別の霊跡なり。

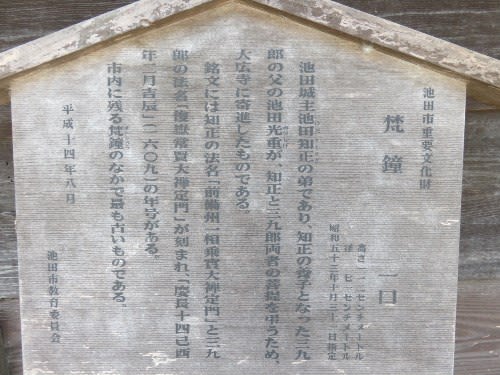

【山門】

上層に鐘楼が吊るされていました。

【本堂】

本堂と山門のみのお寺で、

肉面を全面的に主張されております。

まぁ、お寺の売りだから仕方ないけど。

早速、本堂の玄関に行くと、

待ってましたー!とばかりに拝観を勧める御住職。

いや、そんなに食いつかなくても拝観しまんがな。(^^;

拝観料500円を支払い畳の部屋に通される。

【嫁おどし肉付面】

撮影不可でしたので画像はネットで拾ったものです。

いろんな売っている本を前に、

御住職の独演会が始まる。

これがかなり長くて長くて。(^^;

ところどころ面白い話もあったけど、

自分で話して自分でウケてるといった感じで、

最後の方は早く終わらないかなぁ、と思っていました。(苦笑)

【本堂内陣】

独演会場の隣が小さな本堂でした。

こちらは撮影OKです。

【吉崎御坊跡】

願慶寺の隣の小さなお山には蓮如上人が滞在した御坊跡があります。

僅か3分程登ると到着します。

楽ちん。

山はやっぱり低いに限りますな。(笑)

【見玉尼公墓】

【忠魂碑】

【本光坊了顕墓】

願慶寺開祖の墓です。

【蓮如御手植えのお花松】

【御坊跡】

意外とかなり広いです。

ここに蓮如上人が居たと思うと胸熱です。

【蓮如上人像】

なまんだぶ なまんだぶ。

【本堂跡】

【蓮如上人腰かけ石】

【風景】

なかなか良い景色でした。(^^

【御朱印】

こちらでも御朱印をいただけました。