12/9日明け方東の空です。

三日月と金星が大接近しました。

また、今日、金星探査機「あかつき」が金星軌道に投入成功しましたね。おめでとうございます。

12/9日明け方東の空です。

三日月と金星が大接近しました。

また、今日、金星探査機「あかつき」が金星軌道に投入成功しましたね。おめでとうございます。

12月になりました。今年もあとわずかです。

11/28(土)は、地域のソフトボール仲間と今年最初の忘年会を行いました。場所は、糸島市の割烹旅館。

今年の成績は、決勝戦で1点差で敗け、惜しくも準優勝でした。打率、防御率、本塁打数などは、すべて上回っていたのですが、やはり勝負は時の運。

いかに流れをこちらに持っていくかで決まります。

そういえば、先月の野球プレミアム12では、準決勝で韓国に逆転負けを喫しました。敗因は、いろいろありますが、やはり勝負の流れをこちらに持ってこれなかったのが一因だと思っています。

私は、約30年前、このチーム結成以来のメンバーですが、最近は、若手の台頭や私の体力の衰えでベンチを温めることが多くなりました。

今は、ベンチで野次将軍になっています。(笑)

来年こそ優勝を合言葉にお開きになりました。

11/22は、プロ野球日本シリーズで2連覇した「福岡ソフトバンクホークス」のパレードです。

スタートは、11時ですが、1時間前には、もうたくさんの人がパレードを待っていました。

10:58広報車がスタート。これからホークス日本一のパレードがスタートです。

パレードは、この先福岡の中心部天神を通り、大濠までの2,5kmの区間で行われました。沿道の観衆は、約35万人だったそうです。

今日(23日)は、ヤフードームでファン感謝デーが行われます。

11/12 今日は私の〇〇歳の誕生日。私達団塊世代も、もう前期高齢者。

一年に一度の小学校の同窓会では、話題にのぼるのは、、孫のこと、年金のこと・・・・・・

それと、皆と自慢し合うのが、病院の診察券の数。お医者嫌いな私でも3枚は、持っています。この先、いくつ増えるのでしょうか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その誕生日の12日、紅葉を見に行こうと向かったのが「深耶馬溪(しんやばけい)」。

ここは、九州でも紅葉の名所ということで知られています。

耶馬溪とは、何か、Wikipediaで調べますと、

新生代第四紀の火山活動による凝灰岩や凝灰角礫岩、熔岩からなる台地の侵食によってできた奇岩の連なる絶景で、1818年(文政元年)に頼山陽がこの地を訪れ、当時の「山国谷」という地名に中国風の文字を宛て、「耶馬渓天下無」と漢詩に詠んだのが、耶馬渓という名前の起こりである。凝灰岩や凝灰角礫岩の山には風食作用や河川の洗掘作用によってできた洞窟も多い。

頼山陽が耶馬渓と命名したのは、現在単に「耶馬渓」と呼ばれている辺りだけであるが、その後周辺の渓谷についても「耶馬渓」という名称が使われ、本耶馬渓・裏耶馬渓・深耶馬渓・奥耶馬渓などと称している。

深耶馬溪の名所は、「一目八景」。

群猿山、鳶ノ巣山、嘯猿山、夫婦岩、雄鹿長尾の峰、烏帽子岩、仙人岩、海望嶺などの周囲の岩峰群が、一目で八景を一望できることから名づけられた深耶馬溪の代表的な景勝地です。

紅葉は、もうピークを過ぎているみたいですが、約1か月前に福島・裏磐梯の紅葉をみたせいか、どちらかというと、あまりきれいではありません。

やはり、今年は、寒暖の差があまりなかったからなのでしょうか?

裏耶馬溪の方に行くと、伊福の景があります。ここも紅葉の綺麗な所ですが、もう紅葉が終っているのかな?

お腹もすきましたので、大分名物「だんご汁」をいただきました。手作りコンニャクが柔らかくおいしかったです。

お腹もいっぱいになった所で、今度は温泉へ。

もみじの湯は、通常510円ですが、JAFカードを提示すれば、300円で入浴できます。

大自然の中で入る温泉は、実に気持ちがいいですね。

先日大分県中津市山国町の「かかしワールド」に行きましたが、時間の関係上あまり見れませんでしたので

また、行ってきました。

【つや姫村】

テーマは、「お正月」

【犬王丸パーク】

【赤とんぼ会】 (子供たちの遊び)

【やすらぎの郷】

ここには、温泉施設があり、その様子がかかしで表現されています。

【駅前ランド】

商店街が多く、七福神があります。

【こいこい村】

こちらは、「昔の農村」風景です。

【棟上げ】

昔は、家などが建つと棟上げ式でもちを拾うのが楽しみでした。時々5円玉などもまかれていました。

2時間かけて全部のかかしを廻りましたが、何か懐かしくそのころの思い出が甦りました。

この分をデジブックにしました。こちらです。

デジブック 『山国かかしワールド』

山国町を車で走行していたら「案山子ワールド」の幟をみつけたので車を降り、見学しました。

驚いたことに、ここの案山子、半端ではありません。とてもリアルに造られ、遠くから見ていると人?かなと思うくらいです。

先ず、道の駅「山国」

あざみの村「村の結婚式」 。

大がかりな「案山子」でそれぞれ特徴が出ています。まるでドラマの設定ですね。

私が、子供のころ、結婚式は、自宅で行い、確か、このようなものだったと記憶がよみがえってきました。(紅白のおまんじゅうがもらえるのが楽しみでした)

尚、ここの案山子は、目とか鼻、口が書いてありません。見る人の印象に任せるそうです。

あざみ村「村の防火訓練」

ミニコスモス園では、「農作業」

「かくれんぼう」

他にもこのようなものがありました。

時間の関係で全部の案山子を見ることができませんでしたが、私が子供の頃の「昭和」を感じる案山子でした。

この案山子ワールドは、11月末まで開催され、この時期、山国町は、人口より案山子の数が多くなるそうです。

10/14からプロ野球クライマックスシリーズファイナルが始まり、これを観戦に行きました。

この日、来場者全員に「頂点まで・・・・・」のタオルが配られました。

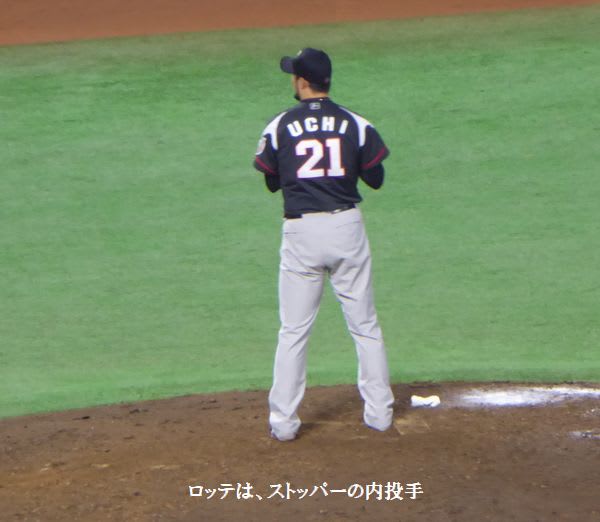

パリーグ・ソフトバンクの相手は、3位から上がってきたロッテ。

ロッテは、リーグ戦終盤西武との3位争いを勝ち抜けファイナルまで勝ち上がりました。チーム状態も一番いいのではないでしょうか?

迎えうるホークスは、スタメン出場が微妙だった「ギータ(柳田)」選手が帰ってきました。

先発は、ロッテ・大嶺、ホークス・武田。武田投手は、1回を見事なピッチングで3者凡退に抑えました。

対する大嶺投手は、初回2本のヒットを打たれるが、主軸を抑えました。

ホークスは、2回のチャンスを併殺で逃し、流れが悪くなりました。案の定、3回には、ロッテ清田選手からタイムリーを打たれ2点先制されます。

然し、その裏柳田選手の豪快な本塁打で同点にします。

然し、武田投手がピリッとしません。5回1死2,3塁とするとここで千賀投手に交代。工藤監督にしては、早めの継投です。

千賀投手は、5番、6番を連続三振に取り、見事な火消し。

その後、両チームとも継投に入り、9回で決着がつかず、試合は、延長へ。ロッテは、この回より抑えの内投手へリレー。

ホークスは、上林選手の振り逃げでチャンスを掴み、1死満塁。ここでバッターは、4番内川選手。

内川選手は、粘りながら根性のライト前のヒット。

ソフトバンクホークス サヨナラ勝ちです!

ハラハラした試合でしたが、気分爽快なサヨナラ勝ちです。野球などのゲームは、ちょっとしたことで流れがどんどん変わります。

ホークスは、ピンチを抑えた、千賀投手、10回に振り逃げで出塁した上林選手などが影のヒーローです。

これで1勝のアドバンテージが与えられていますので2勝です。日本シリーズまであと2勝。頑張れホークス!

10/3から群馬・高崎で行われる「高崎観音ツーデーウオーク」に参加の為、高崎に行ってきました。

福岡空港7:00の飛行機で羽田へ。追い風の影響か、定刻より20分も早く羽田に着きました。

羽田から京急で品川へ。品川からJRに乗り換えようとしましたが、品川駅は、ホームに人があふれ何かあったのか?と思いました。駅員さんに聞くと、JR山手線、京浜東北線が大幅に遅延しているとのこと。

東京駅までだったら日本橋で降りて歩いて東京駅に行った方が速いといわれ、その通りにしました。

日本橋で降りて東京駅に向かうのですが、何せ福岡からでてきた田舎者です。どう行っていいかわかりません。工事現場のガードマンさんだったらわかるだろうと思って聞きますが、この方も地方から出てこられたのか

わからないとのこと。携帯のナビを使い、道行く人に聞きながらやっと東京駅八重洲口に着きました。

東京駅から高崎までは、新幹線。同じ乗るなら北陸新幹線がいいかなと思い、新幹線のホームに入りますが、北陸新幹線は、高崎を通過する「かがやき」しか停車していません。

隣のホームには、上越新幹線「とき」。これは、2階建ての新幹線です。※北陸新幹線、上越新幹線は、高崎までは同じで、高崎から上越と北陸に分かれます。

小生、まだ2階建ての新幹線に乗ったことがなく、この2階建て新幹線「とき」に乗車しました。

勿論2階席に乗車しました。狭い階段を上り席へ。自由席ですが、3列シートが2列でした。車内販売は、2階ですのでどうするのか楽しみに待っていましたが、高崎到着までは、来ませんでした。

多分、車内販売用のリフトがありそれで2階に上げるのではないでしょうか?

東京から高崎までは、約50分の乗車時間です。

小生、群馬県に足を踏み入れるのは、生まれて初めてです。

群馬というと、上州や上毛(じょうもう)などと呼ばれていますが、もともとは、下野国とともに毛野国と称したが,のち上下に分かれ,上毛野 (かみつけぬ。上毛とも略する) となり,さらに「上野」(こうずけ)となりました。

他に元旦の実業団駅伝、上州三日月出身の「木枯らし紋次郎」などが有名ですね。

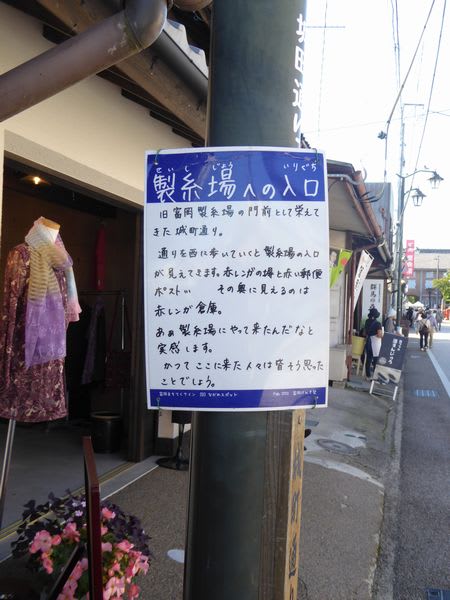

高崎駅で昼食をとり、世界遺産「富岡製糸場」に行きました。富岡製糸場へは、上信電鉄下仁田行に乗ります。※下仁田は、ネギで有名。

約50分で上州富岡駅に到着。

群馬県では、古くから養蚕。製糸、織物といった絹に関する営みが盛んで、絹産業に関する文化遺産が数多く残っています。これらのうち富岡製糸場、田島弥平旧宅、高山社跡、荒船風穴を構成資産とする

「富岡製糸場と絹産業遺産群」は、平成26年(2014)のユネスコ世界遺産に登録されました。

富岡製糸場では、フランスの技術導入から始まり、日本独自の児童繰糸機の実用化まで製糸の技術革新が絶え間なく行われてきました。

「富岡製糸場と絹産業遺産群」は、高品質な生糸の大量生産に貢献した19世紀後半から20世紀の日本の養蚕・製糸分野における世界との技術交流と技術革新を示した絹産業に関する遺産です。

日本が開発した生糸の大量生産技術は、かつて一部の特権階級のものであった絹を世界中の人に広め、その生活や文化を豊かなものに変えました。(富岡製糸場パンフより抜粋)

【富岡製糸場】 明治5年(1872)に明治政府が設立した官営の器械製糸場です。民営化後も一貫して製糸を行い、製糸技術開発の最先端として国内養蚕・製糸業を世界一の水準に牽引しました。

また、田島家、荒船風穴、高山社などと連携して、蚕の優良品種の開発と普及を主導しました。和洋技術を混交した工場建築の代表であり、長さ100mを超える木骨レンガ造の繭倉庫や繰糸場など、

主要な施設が創業当時のまま、ほぼ完全に残されています。

【荒船風穴】 明治38年(1905)から大正3年(1914)に造られました。岩の隙間から吹き出す冷風を利用した蚕種(蚕の卵)の貯蔵施設で、冷蔵技術を活かし、当時年1回だった養蚕を複数回可能にしました。3基の風穴があり、

貯蔵能力は国内最大規模で、取引先は全国40道府県をはじめ朝鮮半島にも及びました。

【田島弥平旧宅】 通風を重視した蚕の飼育法「清涼育」を大成した田島弥平が、文久3年(1863)に建てた住居兼蚕室です。間口約25m、奥行約9mの瓦葺き総2階建てで、初めて屋根に換気用の越屋根が付けられました。

この構造は、弥平が「清涼育」普及のために著した、「養蚕新論」「続養蚕新論」によって各地に広まり、近代養蚕農家の原型になりました。

【高山社跡】 明治16年(1883)、高山長五郎は、通風と温度管理を調和させた「清温育」という蚕の飼育法を確立しました。翌年、この地に設立された養蚕教育機関高山社は、その技術を全国及び海外に広め、

清温育は全国標準の養蚕法となりました。明治24年(1891)に建てられた住居兼蚕室は「清温育」に最適な構造で、多くの実習生が学びました。 (以上、富岡製糸場と絹産業遺産群HPより抜粋)

一通り場内を見て廻り、上州富岡駅から今夜のホテル高崎に戻りました。

上州富岡駅では、上州三山の妙義山が見えました。

今日(8/25)は、台風15号の接近で未明より風雨が強くなりました。この台風長崎~佐賀~福岡を通り日本海に抜けるそうですが、2006年の台風に似ており、被害が心配です。

福岡市内の交通機関もすべて始発からストップしております。外を見ると車もまばらな状態。

8/23は、道の駅「桃山天下市」に行った帰りに「名護屋城跡」に行ってきました。

この名護屋城跡、家内と付き合って初めてのデートコースでした。もう何十年も前の話です。

あの時は、この「名護屋城跡」そんなに有名ではなかったのですが、昨年の大河ドラマ「軍師・官兵衛」で一躍脚光を浴びるようになりました。

名護屋城は、豊臣秀吉が文禄・慶長の役(1592年~1598年)の際に国内拠点として築いた城です。わずか5カ月で築城され、当時の大阪城に次ぐ規模を誇っていました。

周辺には、全国から参集した大名の陣屋が130以上も建てられ、人口20万人を超える城下町が出現しました。国内でこれほどの名だたる武将が一堂に会した城、陣跡はありません。

関ヶ原の戦いのあと、寺沢広高が唐津城を築城した際にその一部の遺材を使ったと言われています。

その後、一国一城令(1615年)を受けて人為的に破却しました。(名古屋城パンフより)

※参考:文禄・慶長の役(ぶんろく・けいちょうのえき)は1592年(文禄元年、明および朝鮮:万暦20年)から1598年(日本: 慶長3年、明および朝鮮: 万暦26年)にかけて行われた戦争。

日本の豊臣秀吉が主導する遠征軍と 朝鮮および救援に駆けつけた明の軍との間で交渉を交えながら朝鮮半島を舞台にして戦われたこの国際戦争は、16世紀における世界最大の戦争とされる。

秀吉の「唐入り」構想に基づき、朝鮮に「征明嚮導」、つまり明への道案内を命じたところ、拒絶されたことから、まずは朝鮮を征服する目的として文禄の役が始まった。

朝鮮はほとんど無防備、無警戒に近い状態で、秀吉による攻撃を防ぐことはできなかった。その後、明からの援軍、朝鮮義兵の参加もあり、戦線は膠着した。

その他にも、明・中国を中心とした東アジアの支配体制・秩序への秀吉の挑戦であり、日本と中国の戦争だったという見方も存在する。

文禄の役は1592年(文禄元年)に始まって翌1593年(文禄2年)に休戦した。

また、慶長の役は1597年(慶長2年)講和交渉決裂によって始まり、1598年(慶長3年)の秀吉の死を受けた日本軍の撤退をもって終結した。(ウィキペディアより)

130もの陣屋は、大河ドラマに出てくるような武将の名前が記されています。

本丸跡。石碑は、東郷平八郎の書です。

青木月斗の句碑 「太閤が 睨みし 海の 霞かな」

この光景を太閤も見ていたのでしょうね。素晴らしい景色です。

天守台址です。バーチャルでその姿を再現してみると、

名護屋城跡を下りていくと、「佐賀県立名護屋城博物館」があります。(入場料無料)

入ってみると、韓国の村の守り神「チャンスン」が迎えてくれます。

この博物館には、名護屋城跡と日本と韓国の交流の歴史を展示されています。

何十年ぶりに名護屋城跡を訪れましたが、前、行ったときは、「名護屋城跡」の石碑しかありませんでしたが、こんなに整備されているのには、驚きました。

帰りにイカの生き作りでも食べようかと行きつけのお店に寄りましたが、行列ができていましたので諦めて帰路につきました。