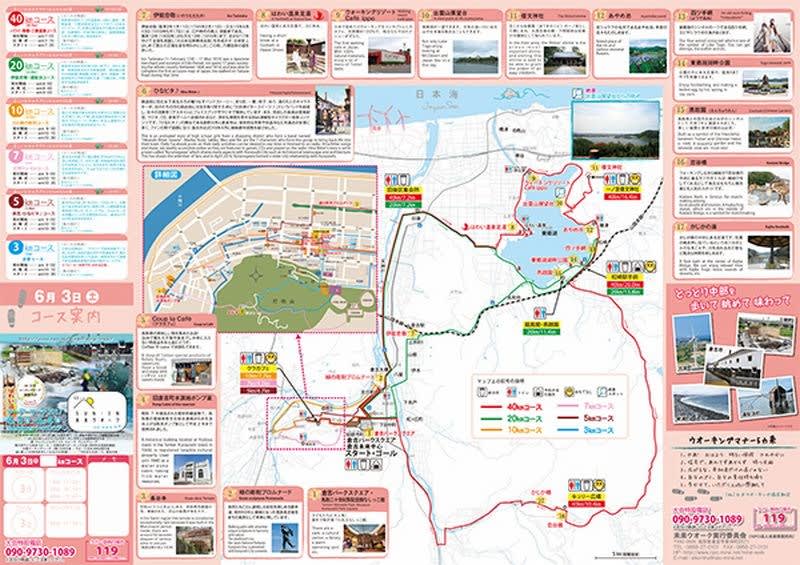

6/4(日)SUN-IN未来ウオーク2日目22km。「八幡往来・名探偵コナンコース」です。

倉吉パークスクエアから、シャトルバスで琴浦町役場に移動し、パークスクエアに戻るコースです。

8:30琴浦町役場前をスタート。琴浦町は、2004年、東伯町と赤碕町が合併してできた町です。

右側には、山陰のランドマーク「大山」が見えました。

コースは、方見神社を通り、加勢蛇川に架かる宮橋に出ます。ここからは、日本海が見えてきます。

今歩いているコースは、昔「八橋(やばし)往来」と言って伯耆(ほうき)国の中心であった倉吉と出城があった八橋とを結ぶ奈良時代からの街道でした。

かの伊能忠敬もこの街道を実測しており当時の道筋が200年経った今でも残っています。伝馬跡、宿場跡等が現存しています。

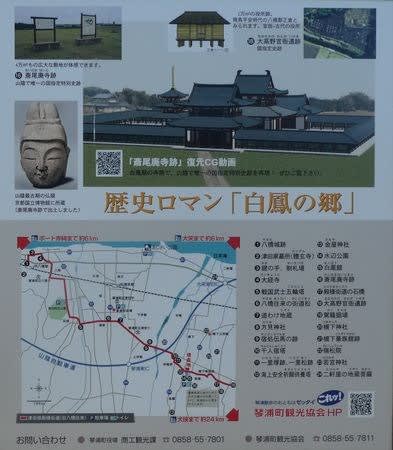

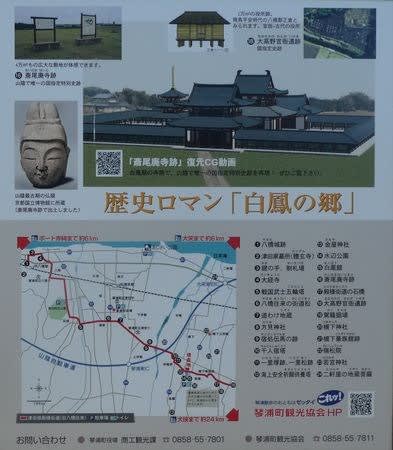

この先には、「斉尾廃寺跡」があります。

奈良前期・白鳳時代の寺院跡で、法隆寺式伽藍配置をとった山陰で唯一の国指定特別史跡。東西160m南北250mの土地に

塔・金堂・講堂・中門・回廊・土堀の跡があり、基壇・礎石が当時の面影をしのばせます。金堂跡の周辺で多くの塑像片が出土

(琴浦町歴史民俗資料館蔵)し、その中に丈六の仏像と小さな塑像があり、金堂に安置されていたものと思われます。

仏頭は、高さが14cmと小さく表情は優雅で優しさをもつ小塑像で原品は、京都国立博物館に所蔵されています。(琴浦町HPより)

「鳥取芝発祥地」の石碑が建っています。鳥取県は、全国でも有数の芝の産地。1958年(昭和33年)にここ琴浦町で栽培されました。

鳥取県の日本海側は、風が強いからでしょうか、風力発電用の風車が建っています。

コースは、北栄町に入りました。北栄町は、2005年北条町と大栄町が合併してできました。

北栄町は、スイカの産地です。ビニールハウスには、出荷待ちのスイカがありました。マンホールにもスイカがデザインされています。

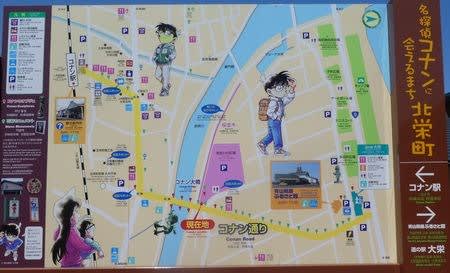

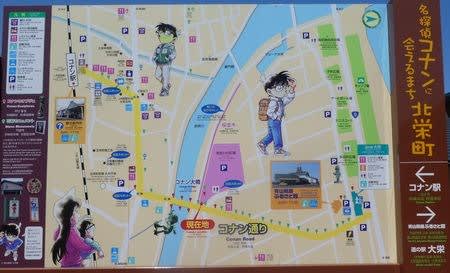

北栄町は「名探偵コナン」の作者「青山剛昌さん」の生誕地です。北栄町は、コナンで町おこしです。

由良駅は「コナン駅」

北栄町のスイカのオブジェもありました。

北栄町の由良は、江戸期には山陰道(伯耆街道)が東西に通り、伯耆街道より八橋で分岐して倉吉に向かう八橋往来も通る交通の要衝であり、

享保17年(1732)から宿駅に指定された。

由良が大きく発展したのは享保4年(1719)に由良宿内に藩蔵が建設されたことによる。藩主池田氏は由良が水陸交通の要地であることに着目し、

由良川左岸の微高地(現JR由良駅北方の海岸まで400m程のところ)に年貢米2200俵格納可能な13棟もの藩蔵を建築した。

藩蔵は東西50間・南北34間という大きなもので、これにより由良は港町・宿場町として大きく発展するのである。

藩蔵は明治4年まで約160年間も使用された。

伯耆街道を荷車が通れる広さに拡張整備し、藩蔵周辺の道路も整備して問屋や住民の移住を促し、蔵役人も移り住んできた。

寛永9年(1632)家数21・人数146、元文2年(1737)村分帳では家数90余り、明和4年(1767)家数144、天保11年(1840)240、

文久3年(1863)組合帳では243戸となり、江戸時代を通じて港町・宿場町として賑わっていた。

藩蔵正面から伸びる広い道を本町通りとし、そこに御蔵役人や米問屋が軒を並べ、年貢米の廻船業者も集住して在町の発達を促した。

そして天保初期から由良川水路開削が行われ、川船の運航を便利にし、藩蔵の所在地と宿駅であることも相まって、各地の物産の集散地となり

在町としても賑わいを見せ、鍛冶屋・紺屋・米屋・運送屋などもいた。(中国地方の古い町並みより抜粋)

また、由良には、「由良台場跡」がありました。江戸末期、文化5年(1808)のフェートン号事件、安政8年(1825)の異国船打払令など

諸外国との緊張が高まる中、沿岸警備のため築造されました。その設置場所も鳥取県海岸線東西160km(40里)の内、重要港湾を控えた

八か所(浦富、浜坂、賀露、橋津、由良、赤碕、境)に築造されました。

お台場公園を過ぎると「青山剛昌ふるさと館」があります。中に入ってみると、名探偵コナンのグッズでいっぱいです。

北栄町は、「長芋」の生産でも有名です。畑では、長芋の植え付け作業が行われていました。

コナン大橋を渡り、まっすぐ行くと「北栄町役場」です。

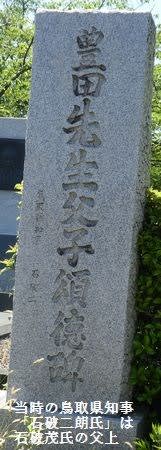

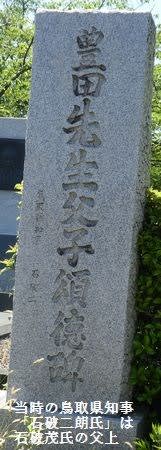

役場の横には、「豊田父子頌徳碑」があります。豊田太蔵(たぞう)、豊田収(おさむ)さん父子で、太蔵さんは、安政3年5月9日生まれ。

鳥取県会議員をつとめ,明治39年生地の鳥取県由良村(大栄町)に育英黌(いくえいこう)を創立。私財を投じて学校経営にあたり,

現在の県立由良育英高の基礎をつくりました。息子の収さんは、衆議院議員を6期務め、政務の傍ら、郷土における有為な人材育成を忘れず、

私学経営のみならず、各種育英、奨学事業に一生を捧げました。

由良育英高校は、2003年、赤碕高校と統合し、「鳥取県立鳥取中央育英高校」と名称が変わりました。

頌徳碑には、鳥取県知事石破二朗の名がありますが、現自民党の石破茂氏のお父上です。

六尾反射炉跡に立ち寄り再び先に進みます。この辺りの田んぼは、もう田植えが終わっています。お米は、「きぬむすめ」かな?

歩いていると子供たちが待っています。コナンのせんべいのお接待です。ちゃんとコナンの印も入っており、おいしかったです。

チェックポイントは、灘手公民館です。ここまで15,2km。接待では、メロンが振る舞われました。

和田橋、出口橋を渡ると倉吉の市街地です。

倉吉淀屋は、倉吉に現存する最古の町屋建物です。「淀屋」は、倉吉を代表する商家で、淀屋橋で有名な大阪の豪商「淀屋」と密接な関係を

持っていたといわれています。大都会大阪の中心に架かる「淀屋橋」の名前の元となった天下の豪商「淀屋辰五郎」は五代目のときに、

闕所・大坂処払いの極刑を受けて没落。しかしながら、先代の番頭であった「牧田仁右衛門」の徹底した陰働きによって、

「淀屋」は再興したのですが、実はこの「牧田仁右衛門」が、倉吉の出身で稲扱き千刃の発展普及に深く関与し、倉吉と大坂の橋渡しをし、

倉吉の産業発展の礎となった「淀屋清兵衛」の元祖だったのです。

河村郡は明治時代の呼び名、それから久米郡~東伯郡になり、倉吉市になりました。

豊田家住宅は、久米郡倉吉驛だった施設でした。驛とは街道に設けられ,宿泊施設・馬・舟・人夫その他を供給した場所のことで、

うまやとも言われます。なおこの豊田家は代々呉服屋だったそうです。

コースは、弁天参道を左折します。その先が「大連寺」。大連寺は、豪商淀屋清兵衛歴代の墓や武将脇屋義助所縁の寺として知られています。

倉吉のシンボル「白壁土蔵群」です。江戸、明治期に建てられたものです。

クラカフェが給水所です。冷たい胡瓜が出されました。ちょっと塩味でおいしくて塩分は控えなくてはいけませんが、2本いただきました。

滝沢馬琴「南総里見八犬伝」のモデルと伝われている、房総里見十代里見安房守忠義の無念の想い、江戸時代の初め頃、

幕府の陰謀によって国替となった里見忠義主従と8人の家臣は、ここ倉吉の地で終焉、東町にある古刹「大岳院」に静かに眠っています。

53代横綱琴桜(佐渡ヶ嶽親方)は、ここ倉吉の出身です。琴桜記念館もありました。

【大江磐代君誕生の地】

倉吉の町娘“りん”と鳥取池田藩の家老荒尾志摩守の家臣“岩室常右衛門”との間に生まれた“つる”は、第119代光格天皇(明治天皇の曽祖父)の

御生母“大江磐代”なのです。 つる女9歳の時、父親とともに京の都へ上り、当時の女性として一流の教養・行儀作法を身につけ、

閑院宮家へ奉公。閑院宮典仁親王の目に留まり、後の光格天皇・祐宮師仁親王を生むことになりました。

13:08 2日目ゴールしました。2日目のコースは見どころがいっぱいで寄り道ばかりしましたので予定時間より遅くのゴールです。

ゴールすると、白バラ牛乳、ノンアルコールビールなどが配られました。

2日間の参加者は、約2700人でした。

ゴール後、本日の宿泊地、岡山・蒜山(ひるぜん)高原に向かいました。