山登りは、あまり好きではありませんが、ネットを見ていると「叶嶽~高地~高祖山縦走」コースを目にしました。難易度は2ですのでこれだったら登れるなと思い早速チャレンジしました。

叶嶽は、中学の遠足で登った以来ですので約60年ぶりです。

9:10叶嶽登山口から登山開始。歩き始めると叶嶽神社の鳥居が続きます。

段差がある階段を登っていきます。この階段ずっと続いていて、60年前の中学生の頃はそんなにきつく感じなかったのですが、もう古希も迎え体力も衰えているのでしょうね。

途中の展望台からです。

赤い布が巻かれているのは、「ダルマ岩」と言うそうです。

能古島が見えるからつけられたのでしょうか?「能古見台」です。

登っていると「不動岩」というのがあります。岩の上に不動明王が彫られています。

不動岩の下にも大きな岩がありました。

休み休み登ります。叶嶽がこんなにきついとは思ってみませんでした。

登り始めてから約65分。やっと叶嶽神社に到着。普通の人は、40~50分でいけるのに時間がかかりすぎてしまいました。

叶嶽神社は、古文書(貝原益軒編 筑前国統風土記など)によれば、「往昔、山の名を天狗山と申しけるが、神功皇后、三韓進出のみきり、この所に御心願あらせし給ひしに御心に

叶ひけりとて、山の名を変えて叶嶽と名付け給う」とある。

この神社の主神は、本地仏勝軍地蔵で、印度から伝承した魔神的性格を持つ地蔵の我が国における呼称である。

地蔵を祀りながら神社とは、おそらく八世紀頃から唱えられた本地垂迹説、または神社習合思想のいわば伝来の仏教信仰と、我が国古来の神祇信仰との調和をめざすものであろう。

元来、地蔵信仰とは死者の冥福を祈るものであるが、平安朝時代から専ら貴族社会に盛んとなり、中世になると勝軍地蔵の名で本来の魔神的な性格が武士の守り神となり、

やがては子供など弱者救済の、そして近世以降では、庶民のあらゆる願望を叶える菩薩として尊崇を集めるのである。

この神社は、今から約六百年ほど前、熱烈な地蔵信仰で知られた将軍足利義満公の家来すじに当たる、上原の豪族吉住因幡守忠親が義満に倣い京都の愛宕権現より勝軍地蔵の分霊を勧請し奉り、

建立したもので、霊験いみじみくもあらたかである。(案内文より)

願いが叶うということで1/1,1/4,4/4,9/24の4の付く日の大祭には、近郊からの参拝客がお詣りに訪れます。

叶嶽から高地山(たかちやま)に向かいます。

伊都の国中央展望所からの眺めです。

叶嶽から約70分、高地山(419m)に到着しました。高地山からは飯盛山への分岐点がありますが、私たちは高祖山に向かいます。

城跡(山頂)まであと1,2km。高祖山山頂に近づくと「防空壕」らしい穴が二つあります。もし防空壕ならば、地域の人は高祖山を登って避難してきたのでしょうか?

高祖山を登るだけでも一苦労あったのでしょうね。

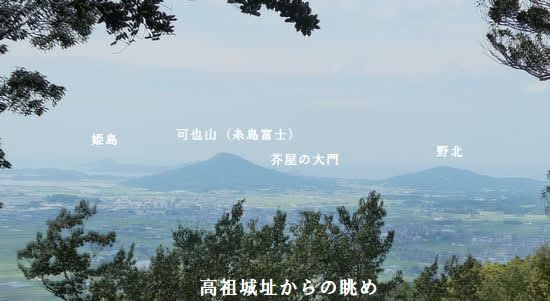

高地山から1時間半、やっと高祖山に着きました。私、高祖山は、下の高祖神社までは何回か行きましたが、山頂は、初めてです。

高祖山山頂には、高祖城がありました。説明文を読むと、「高祖城は、高祖山頂に所在する中世山城です。城の縄張りとしては、「上ノ城」「下ノ城」を中心に郭群を形成しています。

築城時期は不明ですが、天正15年(1587)豊臣秀吉軍の攻撃によって落城したことが記されています。

この城は、中世糸島地方を治めていた原田氏の居城で、発掘調査の結果、軒丸・軒平瓦等が出土し、当時としては、珍しい総瓦葺きの建物が建っていたと考えられます。

また、日常生活に使用する土器の他に当時としては、とても貴重であった中国製陶磁器や花瓶なども出土していることから、籠城するためだけの城ではないことも推定されます」

しばらく休憩の後、高祖山を下ります。車を叶嶽駐車場に置いていませので、帰りは、「鉢伏山観音コース」を下りていきます。

鉢伏山観音コースは、あまり使われていないのか、最初から急な下りです。

最初は道を間違えているのでは?と思いましたが、矢印の案内がありましたので間違ってはいないようです。

七寺川の源流でしょうか、沢があります。他に道がないので沢渡りをします。

途中には、倒木もあり、倒木を潜りながら下りていきます。

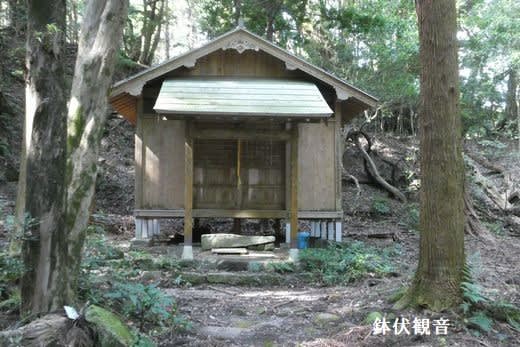

半分ぐらい下りた所に「鉢伏山観音」がありました。

鉢伏山観音は、案内板によれば、

筑前国続風土記によると神功皇后の怡土巡遊の聖跡をしのび、 聖武天皇が怡土郡に七個寺の勅願寺を建立されたと伝えられている。

ここはその七個寺の一つ、鉢伏山金剛寺の趾である。金剛寺は近くの清流(七寺川) のほとりに七つの子院を持つ大寺で僧坊も多かったが、今は観音堂一宇のみが わずかに残る竹林や

スダシイの老樹にまもられ、きびしい歴史の中に生きている。 本尊は昔、寺が火災にあったとき飛び去り後に志摩郡浜崎浦の海底から 引き揚げられた。里びとが元のように観音堂に置こうと

背負ってくると 相原(あいばる)の辺りで急に重くなったので同所の長福寺に安置し、代わりに長福寺の 仏像を安置したと言い伝えられている。

かっては観音堂に向かって左側に清賀上人または弘法大師の鉄鉢を埋めたと伝えられる巨岩があり、 鉢伏岩と呼ばれ敬われたが今はなく、現存する大岩の横に並んでいたという。

昭和52年3月 福岡市

野外センターが見えてきました。野外センターは、現在コロナの緊急事態宣言で休館中です。

14:54 叶嶽~高地山~高祖山縦走ゴールしました。所要時間は休憩を含み5時間40分でした。

久しぶりの山登り、疲れました・・・・