7/12(土)ふくおかウォーキング協会7月例会は、「博多祇園山笠飾り山ウォーク」でした。

集合場所は、中央区天神 警固公園。参加者は、新聞の掲示板にも投稿したからか、66人とコロナ以降最高の参加者です。(コロナ前は80人がありました)

山笠のある流れから「扇子」と「てぬぐい」をいただいていましたのでスタート前に抽選会を行いました。

今日のマップ

マップの裏面には、「山笠の一口メモ」を載せました。

9:45 抽選会の後、スタートします。

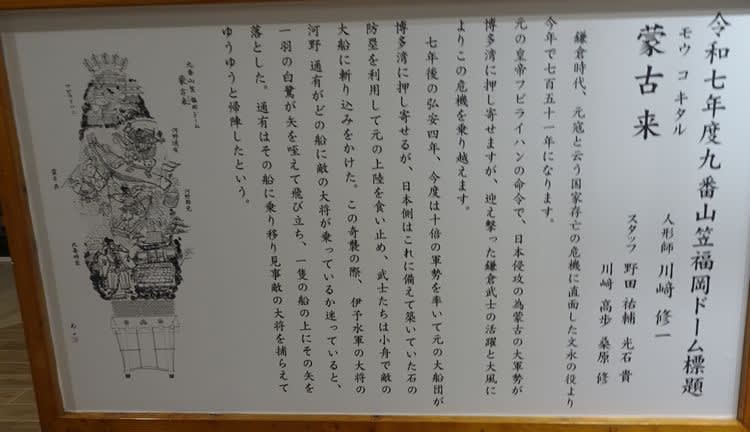

一口メモにも書いてるように飾り山は、1番~17番あり(櫛田神社は番外)、このうち奇数番は、「差し山」といって一番上に「神額」があり、主として勇ましい人形、「男山」とも呼ばれます。

偶数番は、「堂山」といって上に神額がなく、優美な飾りの人形が多いです。

山笠は、表と見送りがあります。表は、博多の総鎮守「櫛田神社」の方を向いています。

【新天町】

【ソラリア】

【渡辺通り】

今日のウォークは、市街地のビル近くを歩きますので暑くなったな・・と思ったらビルの中に入ってしずむことができます。

渡辺通りからキャナルシティに向かいます。

那珂川

【キャナルシティ】 ここの山笠の表の人形は、私の同級生の作品です。

キャナルシティから博多の総鎮守「櫛田神社」へ

途中の博多うどんの名店「かろのうろん」(角のうどんという意味)では、行列ができていました。

【櫛田神社の清道】

博多山笠のフィナーレの「追い山」では、各流れ舁きがこの清道を廻って博多の町に走り出します。

【櫛田神社】

【櫛田神社の山笠】

櫛田神社の山笠は、一年中展示されています。

山笠期間中、博多のお菓子屋さんでは、「祇園饅頭」が販売されています。5個入り@800です。私は、毎年買っています。

櫛田神社から上川端通り商店街へ。

【上川端通】

土居流内の上川端通が独自に建てる飾り山笠です。「走る飾り山笠」としてお馴染みで、追い山ならし(7月12日午後)と追い山(同15日早朝)では"櫛田入り"を行います。櫛田入りは、

必ず最後の八番目に櫛田入りを行います。

古来の山笠を彷彿とさせる10メートル近い飾り山笠の櫛田入りは、舁き山笠とは違った豪華さ絢爛さがあり、櫛田神社に入ってくる姿は観客の感嘆の声を集めます。

電線をくぐるため飾りの上部が伸縮するようになっていたり、櫛田入りの際にスモークを吐いたりするなどエンターテイメント性が抜群な飾り山笠で、通称「からくり山」とも呼ばれます。

【川端中央街】

【中州流】

舁き山

【博多リバレイン】

【東流】

舁き山

追い山では、この東流の舁き山が一番に櫛田入りします。

暑いため地下鉄祇園駅から地下を通って博多駅に向かいます。

博多駅では、ミストが設置されています。

【博多駅】

12:10 ゴールしました。

7/15早朝より櫛田神社にて追い山の櫛田入りが行われました。

ふくおかウォーキング協会では、7月中旬から8月まで猛暑のため夏休みとします。

次回は、8/23(土)の例会から再開します。