ケーブル坂本駅から乗車します。

このケーブルは、昭和2年(1927)開業、もうすぐ100年迎えます。

坂本から比叡山延暦寺までの2025mを約11分で結ぶ日本一長いケーブルカーです。

ケーブル延暦寺駅

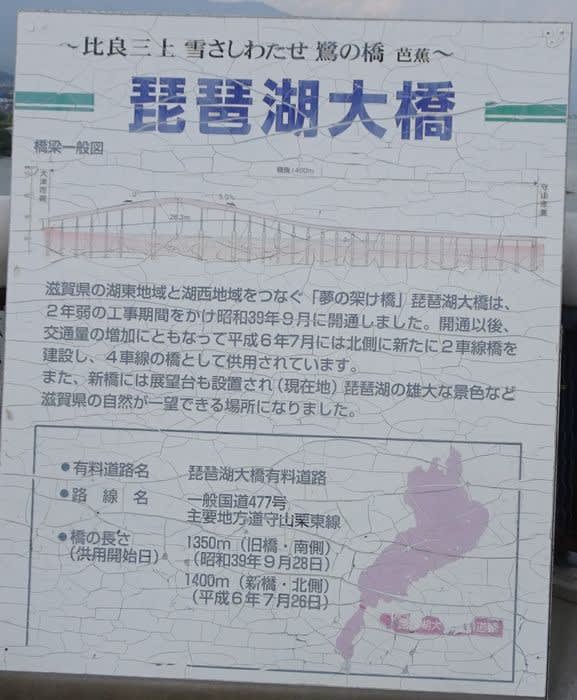

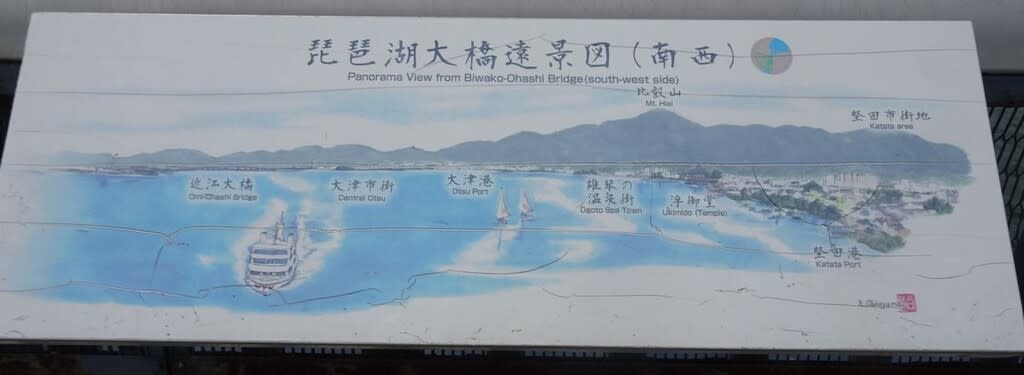

今日は、少しかすんでいますが、延暦寺駅からの琵琶湖です。

ここから延暦寺まで上っていきます。延暦寺まではそんなに勾配がきついわけではありませんが、初日の長命寺の808段の石段、2日目の近江八幡から堅田まで25km、

そして今日の堅田~坂本まで10kmと足に疲れが残っているのか、思うように足が進みません。

元亀2年(1571年)信長が比叡山焼き討ちを行いましたが、この時はまだケーブルもない時代、兵は、坂本から重装備をして徒歩で(いや駆け足でかな?)比叡山を登ってきたのでしょうか?

延暦寺に到着。

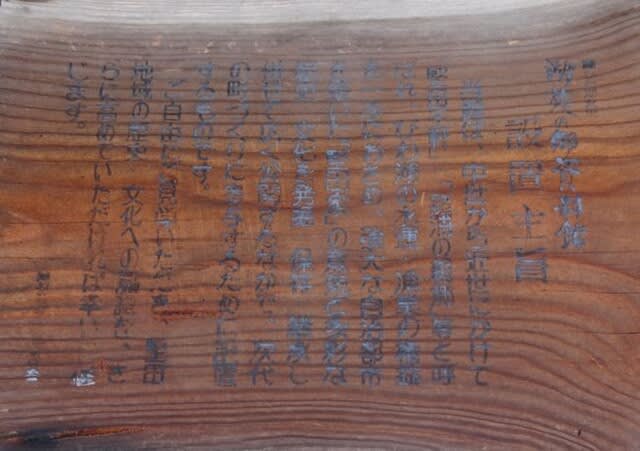

延暦寺は、比叡山に広大な寺域を持つ、天台宗の総本山。平成6年に世界文化遺産に登録されています。奈良時代末期、19歳の最澄(さいちょう)(767-822)が、比叡山に登り草庵(そうあん)を

結んだのが始まりです。最澄が中国に留学して天台宗を開宗してからは、弘法大師(こうぼうだいし)の開いた高野山金剛峰寺(こうごうぶじ)とともに、約1200年もの間、日本の宗教界最高の

地位に君臨し、この比叡山からのちに日本仏教をささえた円珍(えんちん)(814-891)、円仁(えんにん)(794-864)、慈円(じえん)(1155-1225)、源信(げんしん)(942-1017)、

法然(ほうねん)(1133-1212)、親鷲(しんらん)(1173-1262)、一遍(いっぺん)(1239-89)、道元(どうげん)(1200-53)、日蓮(にちれん)(1222-82)などの傑僧(けっそう)を

輩出しています。全盛を誇った平安時代末期には、三塔・十六谷・三千坊を数えていたといわれています。この時代に門下の対立が激しくなり、分立した三井寺(園城寺)の寺門に対して、

山門と呼ばれています。杉木立が深く生い茂っている比叡山中の境内は、天台宗修行道場としての威厳に満ちみちた雰囲気が漂い、訪れる者の心を引き締めます。延暦寺は比叡山の山上山下に

大別されており、山上には、根本中堂を中心とした東塔、釈迦堂を中心とした西塔、円仁によって開かれた横川の3地区に分かれています。一方、山下になる坂本には、延暦寺の鎮守社だった

日吉大社や本坊だった滋賀院などがあります。戦国時代に織田信長(1534-82)によって、一山焼き討ちに遭いましたが、豊臣秀吉(1536-98)・徳川家康(1541-1616)の手によって復興された

諸堂は、数多く国宝・重要文化財の指定を受けており、宝物類も目を見はる物ばかりです。

初めて延暦寺に行きましたが、広い敷地に東塔・西塔・横川とまさに寺院のアミューズメントです。

ここで私の足に異変が・・・・疲れでもう歩けなくなりました。

折角ですので東塔だけでも見ておこうとまず大講堂へ

根本本堂は、工事中のため、シートの間から入っていきます。

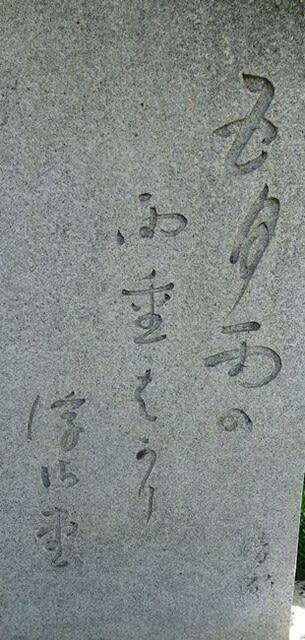

古今和歌集の紀貫之のお墓は、比叡山中腹にあります。

東塔を見てから来た道を比叡山駅の方に戻ります。

ケーブルの時間があったので駅の上にある展望台に行きました。

比叡山坂本駅から京都へ。京都駅から新幹線で博多に戻りました。

次回は、坂本から大津まで約10kmを歩いてビワイチのゴールにしたいと思っています。秋の紅葉見学を兼ねて行こうかな~