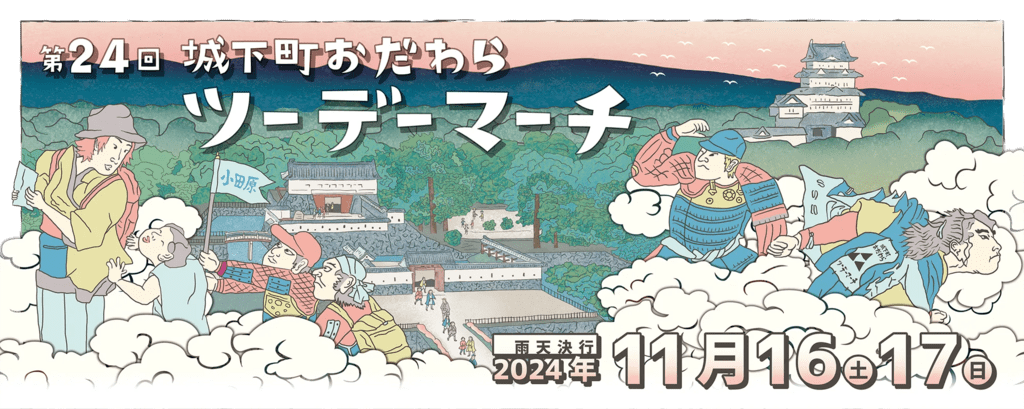

6/1(日)第72回元気!スマイルウォーク「幻の早良国吉武高木遺跡と飯盛神社」が開催されました。

この元気スマイルウォークは、福岡県内6ウォーキング協会が一堂に集まりウォーキングを楽しもうというもの。

今回は、ふくおかウォーキング協会が担当です。

このコース、何か月も前から準備されていたリーダーのふくおかW協会理事Tさんが、今月中旬膝を痛められ、入院されることになりました。

入院される前にこの大会の段取りを書いた書類一式を預かり、他のスタッフと打ち合わせ、何とか開催にこぎ着けました。

Tさんの書類は、事細かく書かれており、スタッフ一同感激していました。

今回の会場は、西区の西部運動公園です。地下鉄の駅から徒歩15分かかるので参加人数が心配でしたけど約80名の参加でした。

8時からテントなどを建て、9時40分出発式を迎えることができました。

8:00から会場設営。

元気!スマイルウォークは、福岡県内6ウォーキング協会が一堂に集まりウォーキングを楽しもうというもの。

9:40出発式です。

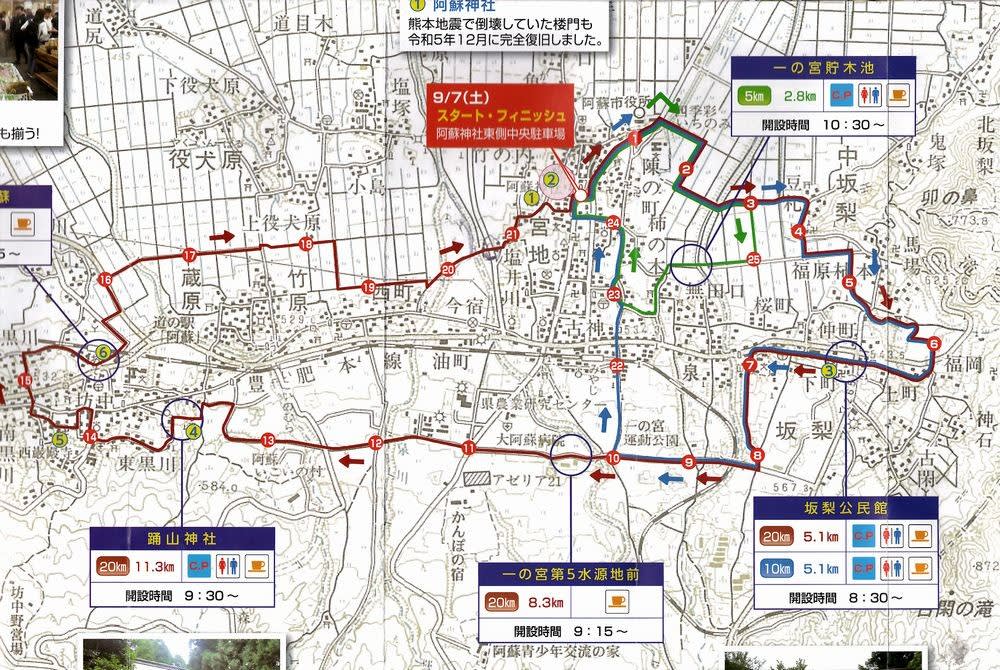

10:00 10kmコースからスタート。10分後に6kmコーススタート

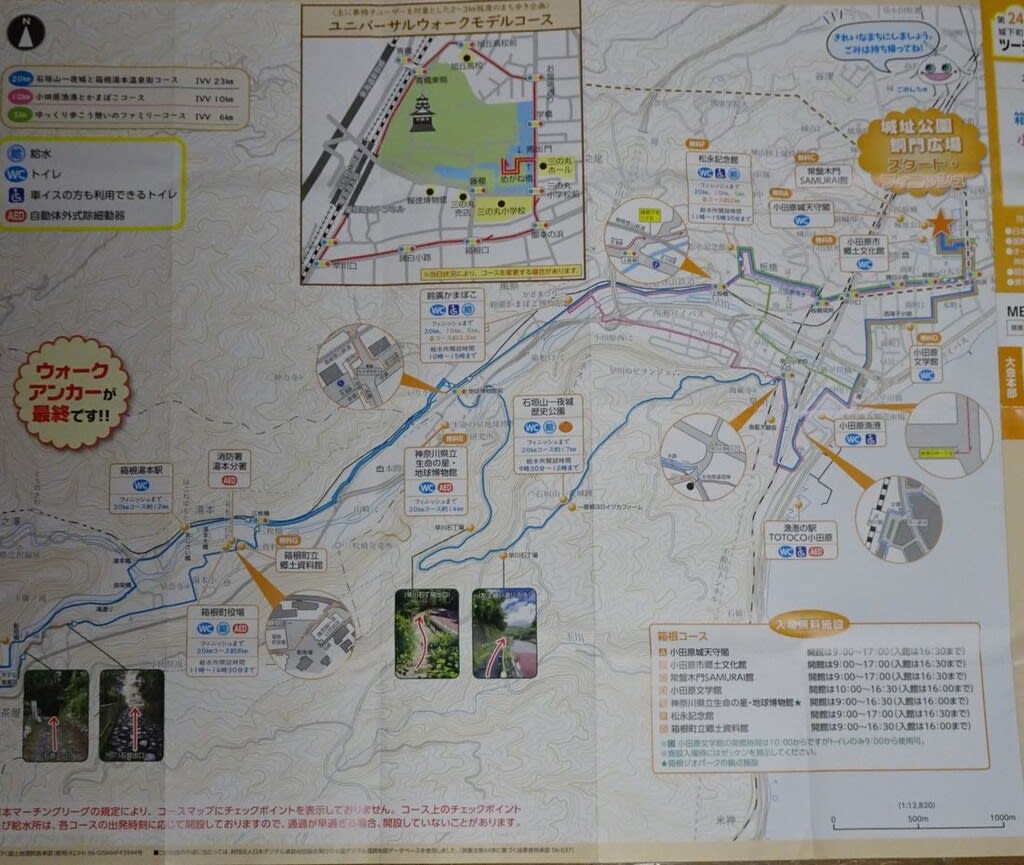

今日のコースの見どころです。

私は、スタッフとして本部待機。何かあった時にすぐ出られるよう準備をします。

写真は、5/21に下見に行った時のものです。

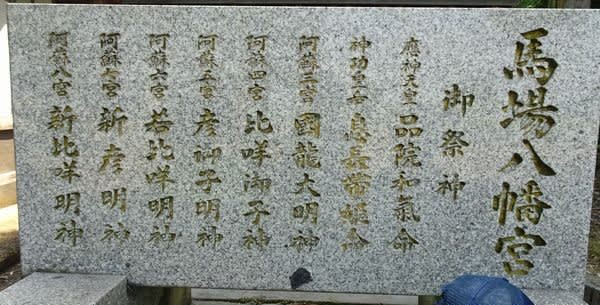

飯盛神社参道。流鏑馬の時ここを馬が走ります。

粥占いは、2/14,流鏑馬は、10/9に行われます。

かなたけの里へ向かいます。

かなたけの里公園で休憩

休憩後再スタート、三瀬街道金武宿に向かいます。

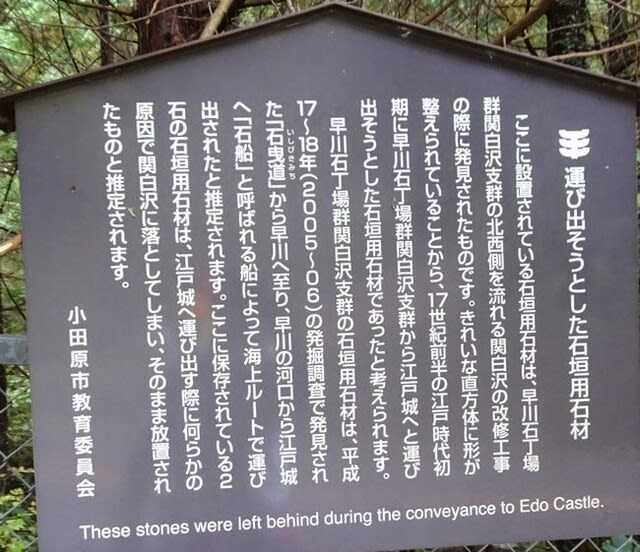

今日のコースのメイン「吉武高木遺跡」です。

吉武高木遺跡は、

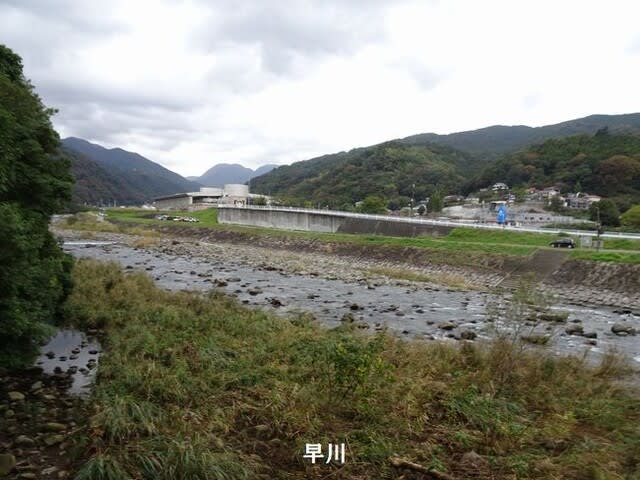

早良(さわら)平野の中央部を流れる室見川の東にあり、西は飯盛山に抱かれ、旧石器時代から中世にいたる複合遺跡。周辺には、弥生時代前期末~中期後半の甕棺(かめかん)を主体とした墓地である吉武大石遺跡、中期後半の墳丘墓である吉武樋渡(ひわたし)遺跡などがある。

早良(さわら)平野の中央部を流れる室見川の東にあり、西は飯盛山に抱かれ、旧石器時代から中世にいたる複合遺跡。周辺には、弥生時代前期末~中期後半の甕棺(かめかん)を主体とした墓地である吉武大石遺跡、中期後半の墳丘墓である吉武樋渡(ひわたし)遺跡などがある。

1984年の調査では、甕棺墓34基、木棺墓4基、土坑墓3基が発見され、銅剣、銅矛などの武器類、多鈕(たちゅう)細文鏡、銅釧(どうくしろ)、翡翠製勾玉(まがたま:富山県糸魚川産)などの玉類が

出土した。なかでも三号木棺墓から出土した「銅鏡・勾玉・銅剣」の三点セットは、現時点で最古の「三種の神器」であろう。また大石地区では、1985年に200基の墓(甕棺墓を中心に)が

見つかっており、未調査区域をあわせると2000基以上の墓があるとされる。

当時としては弥生時代中期はじめ(紀元前100年ごろ)にこれほどの副葬品がまとまって出土するのは珍しく、「早良王墓」と呼ばれ、魏志倭人伝に記載される伊都国と奴国の中間に位置する

王国(早良王国)の存在したのではないかという推定もなされた。現在、現地はやよいの風公園として整備されている。

吉武高木遺跡からゴールの西部運動公園に向かいます。

12:40 6kmコースがゴールしました。

13:00には、10kmコースがゴールしました。

14:00 後片付けも終了。事故もなく無事終了しました。