もうこれは宮古史に名を連ねるべきです。貴重な文化の損失です。

3月16日の記事にアップした宮古島「麻姑山書房」の解体。面妖なツタの絡まる怪談話の建物ではありました。

現在は、更地になって都市計画道路として拡幅工事が始まるまで、駐車場として供されています。

奥のプレハブには売り物の古書がいまだに備蓄されております。

さて、この書房今はどこにあるかというと さすが朝7時、野球部朝練には出くわさなかったのですが。

今年の夏の甲子園出場を一番早く決めた高校「興南高校」5年ぶり10回目だったかな?宮古高校も準決勝まで勝ち進み、よもや、の期待を持たせましたが残念でした。

この興南高校から徒歩で2分。閑静な住宅街の一角に突然現れる、普通の家。

と思いきや、

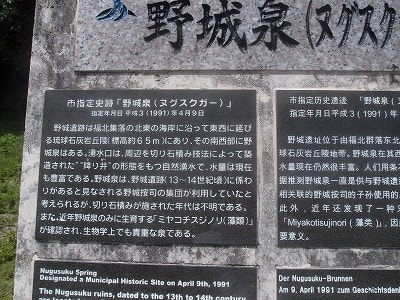

やはり面妖感はぬぐえない看板と店主。

本の看板はまさしく宮古島にあったもの。

店主田中さんはシャイな方でこちらを向いてくださいという注文に、「いやいや」と水遣りの手は休めてもらえませんでしたが。

文庫本と郷土本一部、全体の5分の1ほどを那覇に持ち込んで開店したとのこと。

先ほどの駐車場の奥のプレハブに20万冊といわれている書籍の8割がまだ眠っているわけです。

開店時間と爺のスケジュールが合わなくて店内には入れなかったのですが、会話中に「ああ、あなた多良間島の......」

今度はこちらが「いやいや」と「多良間には1度いったきりです」

次回はぜひ店内で歴史本漁りを。