桜のトンネルが続いていました。

坂山憲史先生の版画展に行ってきました。

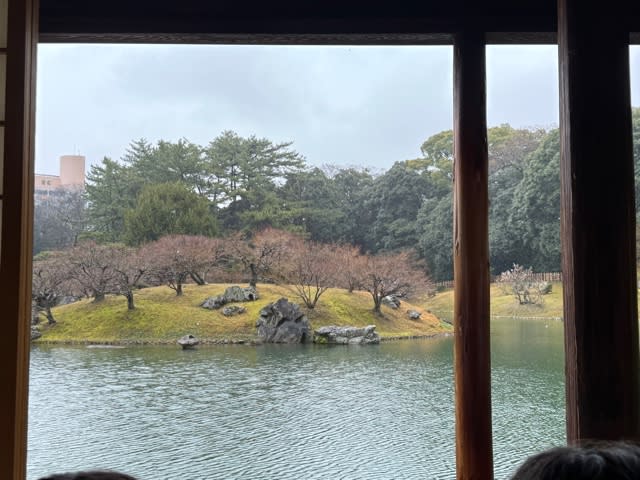

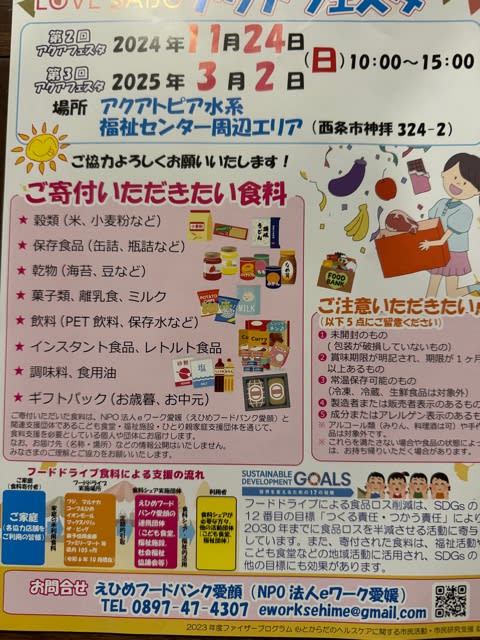

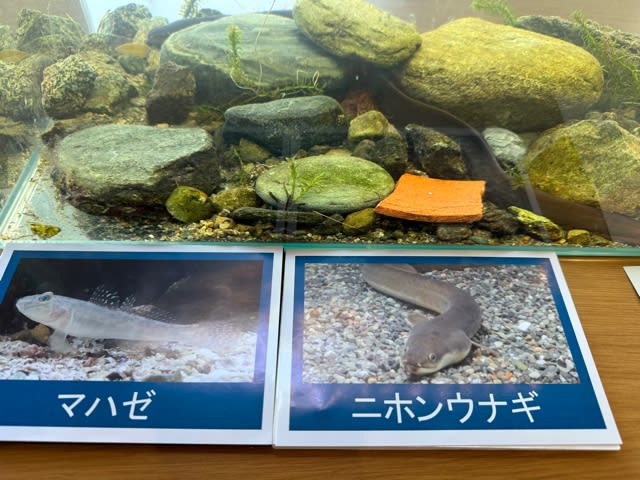

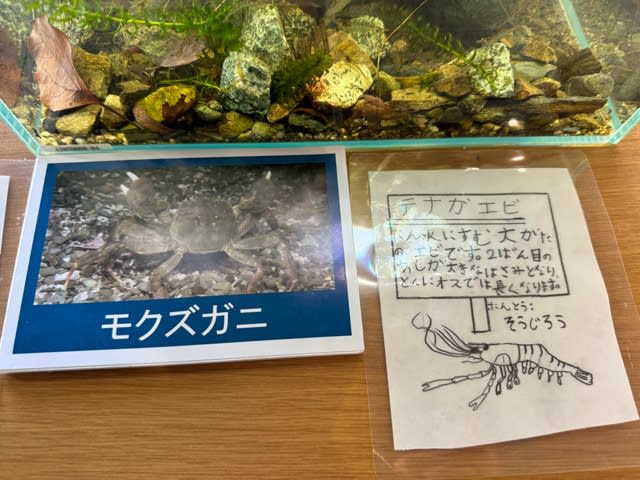

ミュージカル鑑賞の翌日は、西条市新川沿いのアクアトピアでのイベントに行ってきました。今年3回行われる予定の2回目です。今回のテーマは「環境」

池の水全部抜くーで有名な加藤英明さんの講演もあるそうです。って、知らんがな。だって県内の主要テレビ局では放送しないもの。ただ、東予では、香川や岡山あたりの放送も見られるので全く知らないわけではないですが。。

ふれあい動物園はケイタが喜びそう。古着集めや、食品の寄付も募っているそうで、遅い時間に出かけて行きました。

長々とお読みくださってありがとうございました。不快に思われた方には申し訳ありません。が、これも一つの考えですのでこれはこれで受け止めていただいたら幸いです。

やれやれ、やっと11月の記録がおわりました。

当たっちゃいました。坊ちゃん劇場のミュージカル「KANO」ペアチケット

生協の貸し切り公演です。14倍以上の競争率だったそうです。座席数500ちょっとの小さな劇場です。毎年応募しているのにあたったのは初めて。うれしくてみんなにいいふらしました。今までは自前で行ってましたので。

開幕前の舞台

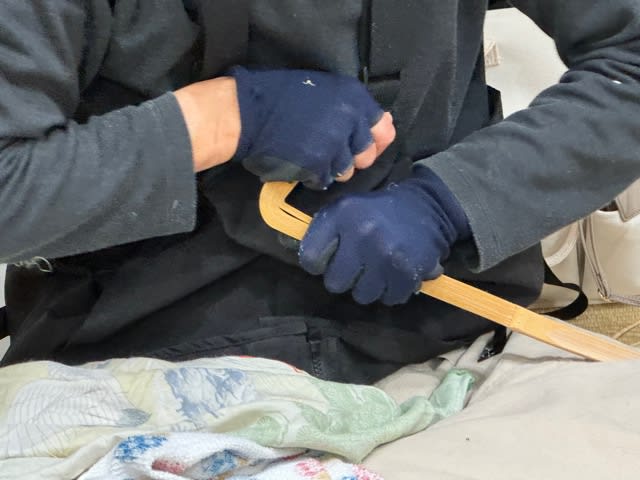

緞帳はなく、舞台装置がそのまま幕の役割を果たしていました。この中国風の扉のようなものが様々な場面転換に活躍していました。ただ、客席500と言えば舞台も非常に狭く、野球部員9人の、バットやトンボを持っての群舞は隣とぶつかりそうではらはらしました。広ければ手足ももっとのびのび動かせるのに。

史実を題材にしてはいますが、物語は創作です。単純に嘉義農校の生徒たちの野球にかける青春物語ではなく、日本人の統治によって生まれた、もとから島に住む民族への差別意識、野球に夢中の子と、少しでも農作業を手伝わせて暮らしを楽にしたい親との対立、災害の問題など、様々な問題提起を絡めながら話は進んでいきました。

ただ、兵太郎の掲げる「武士道野球」は超スパルタ指導で、今年の流行語「不適切にもほどがある」そのものでした。私には到底共感できるものではありません。家業の手伝いも許さず、連帯責任を強要し、ついに試合に負けて台北市から嘉義市まで歩いて帰れと言ったときには、もう腹が立って・・・

なぜなら私はもう30年も前、受け持ちの子どもたちがスポーツ少年団の試合に負けて、隣の隣の校区まで歩いて帰らされた経験を持っています。月曜日、いつになく授業に実が入らない子どもたちからそのことを聞いて、私は指導者に対して激しい憤りを感じたことをまだ覚えています。

私は舞台の少年たちに「君たち、なんでもかんでも大人のいうことを聞いたらだめだよ。自分で判断しなければ。」と言いたくなりました。この時点で私の気持ちはすっかり舞台に入り込んでいたということですけど。

念のため書き添えますが、実際の近藤兵太郎さんは、野球以外では生徒たちに非常に優しく親身になって世話をしていたそうです。何よりも、日本人だけの野球部こそが野球部、という差別がまかり通っていたあの時代に、三民族混成チームの監督を引き受け、野球のもとに民族はみな平等を唱え実践したそのことが彼のもっとも称えられるべき姿かと思います。

もう一つ、私がはっとさせられたこと、それは、台湾統治下で現地の人々がどのような感情を抱いていたかということです。当時日本はダム建設などのインフラ整備を進め、それに感謝する人は多いと聞いていました。旅行をしても親日的な人ばかりでしたし、戦前に台湾に住み日本に帰国してからも現地の人々と深い絆で結ばれていた人の話も聞いています。けれど、よくよく考えてみれば、一等国民(日本人)二等国民(漢人)蛮族(原住民族)と明らかな差別がまかり通る社会での人々の感情はそんなに単純なものではなかったはず。今までそのことに思い及ばなかった自分に愕然としたのです。

いきなり統治者が日本人になっても自分たちの暮らしが楽になるわけではないし、日々の暮らしに汲々としていれば未来への希望など抱けるはずもありません。ただ今を生きることで精いっぱいの親たちは、子どもたちが野球に夢中になることを理解できず無理やりやめさせようとします。今までの暮らしが続けばそれでよい、と変化も発展も望んでないように私には思えました。それとは反対に、遠い日本の甲子園で野球することを夢見る子どもたち、そこへ行けば何かがある、何かが変わると信じてひたむきに野球に取り組みます。

と、最後にはみんなで大応援の感動的な舞台でした。

さて、次の日のイベントも書こうと思ったのですが、長文になりすぎました。ここでいったん打ち切って後編の後編へと続けることにします。ここまで読んでくださってありがとうございました。 後編の後編へ続く