祭りが過ぎたのに、まだヒガンバナが咲いています。遠目にはけっこうきれいに見えました。

18日、松山市でも見かけました。今年は咲くのも遅かったですが、枯れるのも遅い。一週間くらい気候がずれているように思います。

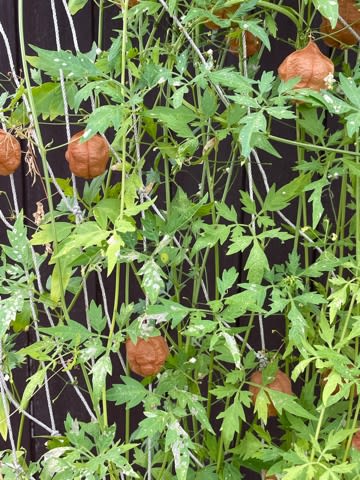

そして、この花も。

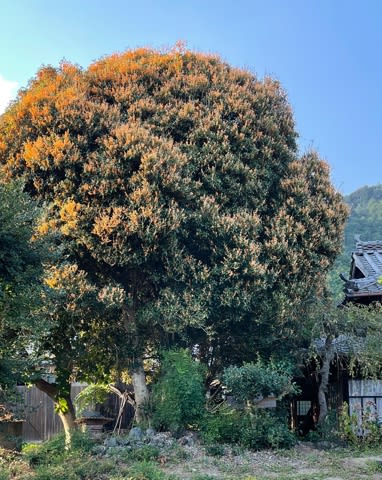

いつもなら10月になると、キンモクセイが香り始めて、祭り好きの西条市人がそわそわしだしますが、今年は祭りが近くなっても香りませんでした。わたしが初めて気づいたのは祭りの2日前。キンモクセイは気温が下がらないと咲かないとか。それだけ今年は暑かかったということでしょう。祭りが過ぎても夏日の日が続いています。

文化会館にあるキンモクセイ

キンモクセイって中国からやってきた植物らしいです。先日テレビ番組で知ったのですが、キンモクセイには雄木と雌木とがあって日本にあるのは雄木だけだそうです。なのでキンモクセイには実がなりません。

すると、この花にはめしべがないと言うことなのかな

もう少し大きくしてみます。

うーん、ぼけてよく分かりませんが、おしべだけの花なのかしら

通りがかりの民家のキンモクセイ

右端にチラッと見えている家の屋根よりも高かったです。こんな大きな木は見たことがありませんけれど、大きな木にもかかわらず香りが少ないように思いました。

文化会館にはハナミズキが色づいていました。けれど葉っぱの状態はあまりよくないです。

赤い実がなっています。

赤い実って、どれもかわいい。

赤い実がなっています。

赤い実って、どれもかわいい。

そして今年の春娘がもらってきたフジバカマがやっと咲きました。

白花でした。花だけ見るとヒヨドリバナそっくり。

先日の瓶ヶ森フラワーウォッチングで、その話が出た時、フジバカマは園芸種なので、おうちの庭だけで楽しむようにと言われました。決して野外に植えてはいけないと。

もちろん、庭に植えるだけです。アサギマダラが来てくれるといいなあ、と、密かに思っています。2、3年前、近くで目撃情報があるのですけど。

その他、最近見られたものを紹介します

ハスノハカズラの実が赤くなりました。

我が家の近くにもこれが生えていて、毎年この赤い実を楽しく見ていましたが、去年畑の持ち主さんがきれいに退治してしまいました。とても残念でした。

でも、この家は、生垣に這わせていたのです。フェンスにいろいろなつる植物を這わせたら素敵だろうなぁ。わたしも普段は邪魔者扱いしていますが本当は私、蔓が好き、というより蔓の実が好きなんです。

もう一つ、先日、松山城に登ったとき、頂上の広場で、ソメイヨシノの花が咲いているのを見つけました

季節を間違えた桜です。やはり今年の天候はちょっとおかしいようです。

季節を間違えた桜です。やはり今年の天候はちょっとおかしいようです。

おまけ

一昨日の細い細い月。快晴の夕空でした。

そろそろ一雨欲しいところです。雨が少なくて、ニュースでダムの貯水量が報じられるようになりました。