今日は「桜上水プロジェクト」の一環で行う

第1回ワークショップの日でございます。

プロジェクトの正式名称は、

“桜上水 新/再発見!”プロジェクト

―地域資源(ひと・こと・もの)の発掘と

情報共有システムの構築をめざして―

というもの。

地域に眠っている“宝もの(資源)”/十分に知られていない素晴らしさを、

後藤ゼミが16年間に渡る“写真で語る:「東京」の社会学”プロジェクトで

開発・実践している“集合的写真観察法”というフィールドワークの手法を

応用して掘り起こし(=新/再発見し)、新たな意味や価値を見いだし、

そうした情報を地域で共有化すると共に、

それらをつなぎ合わせて新たな「魅力」を創出することを通して、

桜上水駅周辺地区をちょっと違った視点でプロデュースする

ということを目的としています。

そして、それを私たち後藤ゼミと地域住民の方々と世田谷・杉並両区が

連携しながら進めていこうということです!

<< 第1回ワークショップ >>

1.10時半~11時半 方法の説明とグループ分け(地区別に3グループ)

2.11時半~12時半 グループ毎にまち歩きと写真撮影

3.12時半~14時 昼休み(後藤ゼミ:画像データの処理)

4.14時~15時20分 発表(スライド上映)と討議

5.15時20分~30分 まとめ

という流れで進んでいきました。

↑「今から何をするんだろう」という期待感に包まれる教室。

ちなみに、今回は総勢25名の参加者が集まりました!

桜上水駅周辺地区街づくり協議会の方々12名

世田谷区と杉並区のまちづくり関係セクションの担当者2名

後藤ゼミの学生8名+TAの富田さん+後藤・松橋両先生

↑3号館の教室に集まっていただいた地域の方々に

主旨や流れを説明する後藤先生。

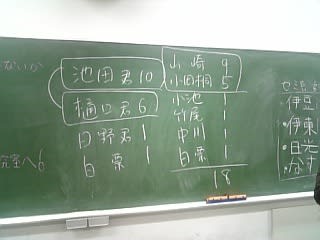

その後、4チーム(桜上水4丁目A・B、5丁目、下高井戸1丁目)に分かれ

いよいよ出発です!

↑張り切る後藤先生と振り返っている3年樋口君。

↑さて教室を飛び出し、

今回の秘密兵器「GPSユニット」のスイッチを入れて出発です!

ここから4チームがそれぞれの地域へと向かい、

地域を知り尽くした住民の方々と共に、

街歩きを行いながら発表に使う写真を撮りに行きます。

↑遠くに見えるのは「桜上水4丁目Aチーム」。

一体何を見に行くのでしょうか。

ちなみに今回私は「桜上水4丁目Bチーム」として、地域を回りました。

日ごろ、何気なく歩いている道でも地域の方々と歩くと、

「えっ!!」とびっくりしたり、「そうなんだ!」などと知らなかった

ことがたくさんあり、桜上水を「再発見」させてきただきました。

12時半頃、各チームが街歩きを終え、教室に戻ってきました。

ここから14時まで昼休みです。

住民の方々がお昼休みの間に、私たちゼミ生は片手におにぎりを

ほおばりながら画像データの処理とプレゼンテーションに向けて

の準備であります。

↑昼休みの一コマ。後藤先生、まさかのグラビアポーズです。

永久保存版ですよ、皆さん。

そして、14時からいよいよ各チームのプレゼンが始まりました!

↑「下高井戸1丁目チーム」の3年小田桐さんと3年小池さん。

↑4年猿谷さんは写真に関する情報・意見を打ち込みます。

地図上に歩いたルートと撮った写真を落とし込み、

撮ってきた写真を大写ししながら、そこにどのような資源や問題点

が隠されているのかについての意見や情報を出し合って、

確認・整理していきました。

発表を通して、この桜上水、下高井戸には豊かな資源があるな

と感じる一方、課題も多くあるのだなとも感じました。

↑発表を聞く参加者の皆さん。

住民の皆さんから地域に対する

多くの意見(良い所・悪い所)が出され、内容のある発表会となりました。

↑発表の途中、気になった点を住民の方に質問する後藤先生。

最後に、世田谷区の井上さん、杉並区の安保さん、松橋・後藤両先生が

今回のワークショップを総括して、幕を閉じました。

今回、地域住民の方々と地域を見つめ直す作業を通して感じたことは、

これまで桜上水・下高井戸のことをいかに知らなかったかということと、

「後藤ゼミの新たな可能性」でした。

このプロジェクトは今後も継続していくことで、

後藤ゼミにとっても大切なフィールドになり得るのではないでしょうか。

また、地図や航空写真+撮影した写真+地域情報を一体化させて、

地域で共有するシステムの構築に向けた第一歩が踏み出されたように

思います。

今後の展開が楽しみです!!

文責:池田遼太郎(2009年度3年ゼミ生)