こんにちは。

ゼミ4年の大牧美衣奈です。

7月6日に行われたチーム別のフィールドワークについて報告いたします。

参加者:大牧、荻野

欠席者:鈴木、河西

リモートミーティング:10時〜11時

フィールドワーク:14時半〜17時半

今日は河西、鈴木が欠席の為、大牧と荻野の二人での活動です。

まずは午前中のミーティング。

1時間ほど、前回のフィールドワークを振り返りながら、どこを歩いていないかや注目したいことを話し合い、計画を立てました。

そこで、前回は地下街が中心であった為

・駅同士をつなぐ地下鉄ネットワーク

・老朽化が進むメトロ

・地下街と地下通路のにおいの違い

・場所による広告の違い

このような点を重視して歩くことにしました。

2時半に東京駅で集合し、大手町〜二重橋〜日比谷〜銀座と歩き、銀座から東京駅まで歩いて戻ってきました。

行きは全て地下、帰りは地上を中心に歩きましたが、地下のほうがやはり快適です。

この日は最高気温が30度前後で蒸し暑さも感じていましたが、地下は空調が整っているところが多く、あまり汗をかきませんでした。

個人的に一番涼しいかなと思ったのは、東西線大手町付近です。1番最初に通ったところであるため、歩きながら自分の体温が上がっていって涼しく感じなくなった可能性も否定できませんが。

しかし地上を歩いているときは暑さを感じ、手持ち扇風機とタオルは必須です。

人通りに関しても地下のほうが圧倒的に多く、地上を歩く人は少ない印象でした。

まず、地下に入っていく前にワーキングスペースを見つけました。

広めな場所にポツンとワーキングスペースがあり、何も気にせずに素通りするサラリーマンがいる中でもここで仕事しようとしている人がいます。上に見えるのはスターバックスなので、そこで仕事をするという選択が取れない人(リモート会議など)が利用しているのでしょうか。

オフィスが集まる東京駅だからこそ、このようなワーキングスペースに需要が生まれるのだと思います。

そして八重洲地下街の近くを通り地下へ。

八重洲地下街の綺麗さから一変、古びた様子が目に入ります。

においも変わり、地下鉄特有のにおいです。

老朽化が目立つ部分が多く床のシミも多いです。しかしゴミなどが目立っている様子はなく、「汚い」ではなく「古い」という印象です。

少し歩くと古さは薄れていきました。

この地下通路にはこのような案内が。5つの線の全駅の案内がある場所は大手町駅くらいではないでしょうか。

この地図を見ても、出口の多さや地下鉄ネットワークの広さを感じることができます。

そのまま歩いていきます。

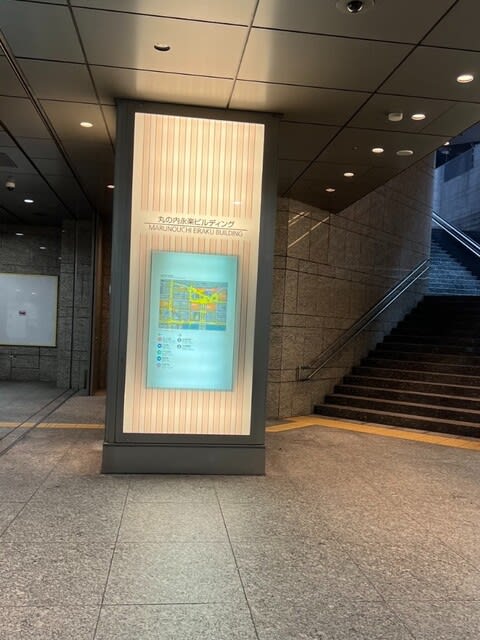

歩いていると、アビームコンサルティングを始めとする多くのオフィスが入居している「丸の内永楽ビルディング」や、みずほファイナンシャルグループの各社が入居する「みずほ丸の内タワー」が。どちらも三菱の建物です。

他にもオフィスビルに直結する入り口を多く発見し、駅から地上に出ることなく出社できることが分かります。

雨の日でも暑い日でも快適にオフィスにたどり着けるのはこのエリアの特色ですね。

東西線大手町駅から歩いていくと、千代田線と都営三田線の大手町駅に辿り着きます。

この写真の奥が千代田線、(写っていませんが)手前側には三田線の改札があります。床の色も点字ブロックもくっきりと分かれていますね。

こちらは千代田線側なのですが、綺麗な様子です。

こちらは三田線側なのですが、古く老朽化した様子が見えます。

この1枚目の写真を見ると、

左:社員証のようなものをつけている人(周辺のオフィスの人?)

↑の後ろ:カメラを持つ人(調査者or撮り鉄?)

中央左:お土産袋のようなものを提げた女性

中央右:急ぎ足のサラリーマン

右:駅員の女性(迷った人などの対応?)

など、様々な様子の人々が写っていました。

今回は人より場所の写真が多めになってしまったのですが、地下空間を訪れる人にも着目していく必要がありますね。

ここで、授業中の議論を思い出しました。授業では、都営よりメトロのほうが古いというお話になった気が。と。

そこで、2つの開業について調べてみると、都営三田線の開業は1968年12月、千代田線の開業は1969年12月でした。

千代田線のほうが新しいが、これは1年の差?と思って詳しく調べてみると

2012年頃から、利便性の向上を目的としたリニューアル工事が行われていたようです。

この対象は、丸ノ内線、東西線、千代田線。私達が歩いてきたのが東西線〜千代田線&三田線であるため、三田線の古さが目立ったのですね。

そのまま歩いていきます。

二重橋方面に歩いていくと、ここで床の色が変わります。ここから二重橋駅のエリアなのでしょうか。

ここからはきれいな印象を持ちますが

老朽化が目立つ部分もあります。

そして二重橋駅を通り日比谷駅まで歩いていきました。

こちらは三田線日比谷駅なのですが、電話をするサラリーマンが写っています。

この場所には椅子が少しあり、前回訪れたときもサラリーマンの姿がありました。

ホーム以外に椅子のあるスペースがあるところはあまり見かけません。

出勤や出張、乗り換え中のサラリーマンが、連絡を取ったりちょっとした作業をする場所として便利なのでしょうか。

続いて、日比谷駅から銀座駅へ。

この通路は人が少なかったです。日比谷駅から銀座駅に向かう人は少ないのでしょうか。

そして銀座駅に到着です。印象がガラリと変わりますね。

銀座駅について調べてみると、2017年から銀座線がリニューアルを行っていたことが分かりました。

このリニューアルではエリアごとにデザインコンセプトがあったようで、浅草駅~神田駅を「下町」エリア、三越前駅~京橋駅を「商業」エリア、新橋駅~赤坂見附駅を「ビジネス」エリア、青山一丁目駅~渋谷駅を「トレンド」エリアとのことです。

銀座駅はそのまま「銀座」エリアとし、「憧れの町」「人と街をつなぐ光のゲートアベニュー」がコンセプトだそうです。

そしてこの銀座線のリニューアルに伴い、日比谷線、丸ノ内線もこのコンセプトに統一しました。

このおしゃれな雰囲気と光は銀座らしい雰囲気です。

ここで、授業の際に、

「地上のあり方は地下に反映される。地下のあり方は必ずしも地上に反映されるわけじゃない。」

という話を思い出しました。

この銀座駅は、地上の銀座のあり方を地下に反映した1つの例として考えられます。

また、このリニューアルでは、デザインだけではなく、多機能トイレやバリアフリーなどの整備も行われていたようです。

メトロのリニューアル記事を読んでいると、「閉鎖的な地下空間のイメージを変えて駅で過ごす時間を楽しんでほしい」というメッセージを見つけました。

これは、駅周辺に広がる、駅同士を繋ぐ地下空間が、移動や交通だけのものではないということでしょう。

今回、大手町〜二重橋〜日比谷と歩いた後に銀座駅に向かったことで、地下通路としてではなくなく地下空間としての街作りを感じることができました。

さて、長めのゼミブログも終盤です。

ゼミブログのはじめに

・駅同士をつなぐ地下鉄ネットワーク

・老朽化が進むメトロ

・地下街と地下通路のにおいの違い

・場所による広告の違い

ということを掲げましたが、広告についての言及がないじゃないかと思った方もいると思います。

広告については、様々な場所を撮りましたので、現在分析中です。

少し紹介しますね。

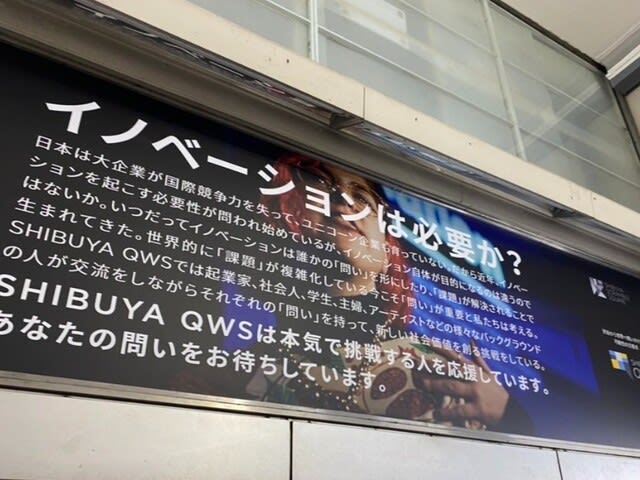

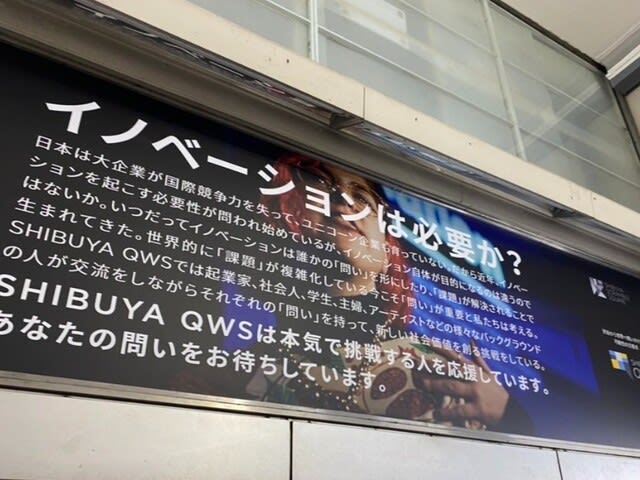

こちらは東西線大手町駅から歩いていたときに見つけたものです。

この広告主はリース会社で、リース会社はtoB向けの商材を扱っています。

かつ、この広告主のSMFLはSMBCグループのリース会社なので、ペルソナがSMBCと取引している会社の財務担当と、非常に狭いにも関わらず、東京駅に広告を出してるのが面白いと感じ、主要な会社が集まっている東京ならではと感じました。

この広告も、toB向けの東京ならではと感じた広告です。

地上のあり方が地下の広告にも影響されているのかや、エリアごとに特色があるのか、東京らしさは広告に表れているのかなど、分析していきます。

今回のフィールドワークは、地下街ではなく、駅と駅を繋ぐ地下鉄ネットワーク、そして駅を中心に広がる地下空間を中心に行いました。

ゼミブログの報告も、地下鉄に関することがメインになってしまいましたね。

前回の八重洲地下街のフィールドワークと比較しながら、東京駅を中心として広がる地下空間を分析していきたいと思います。

報告はこちらで以上となります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

文責:大牧美衣奈(2022年度4年ゼミ生)