アベノミクスは自画自賛のわりに、あまりぱっとしたものではありません。求人倍率は上がったことは確かですが、企業経営自体が高度化したというのは難しいようです。

ただ、アベノミクスの第一弾を担当した日銀の異次元の金融緩和という政策は、日本がまともに為替政策を意識した金融政策を取ったという点で、特筆すべきものでしょう。

2013年から14年にかけて円レートはリーマンショックによる円高を帳消しにしました。

2013年から日本経済は、正常な為替レ-トの範囲で運営されることになりました。円高というしがらみが無くなったのですから、経済活動は活発になり経済成長、技術革新が進むと考えるのが普通ですが、そうならなかったのがアベノミクスの特徴(マイナスの)だったのかもしれません。

ここでは法人企業統計を使って、2013年度以降、コロナ前の2019年度までの売上高付加価値率、総資本付加価値率を中心に法人企業の全規模・全産業レベルの動向を見てみます。

売上高と総資本の推移(左目盛り単位億円)

資料:財務省「法人企業統計年報」

まず2013~19年度の売上高と総資本の動きを見ますと、売上高は2017年度がピ-クで、4年間で8%ほど伸びましたが、19年度 には13年度の5%に落ちています。

一方運用する総資本は、一貫して伸びていて、19年度には13年度の19%の増加になっています。

付加価値額の推移は(図はありません)18年度がピークで13年度から14%増加しましたが19年度には同6%増に下がっています。

コロナの前年には景気はすでに頭打ちになっていた事が解ります。

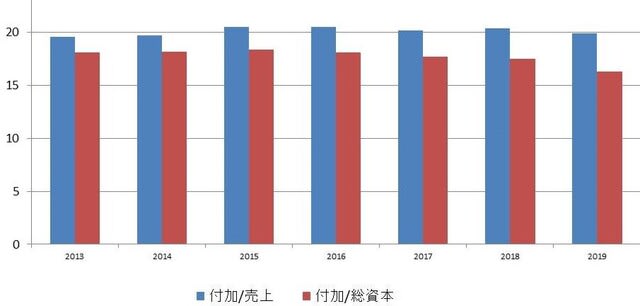

という事で高付加価値化(企業活動の質的向上の指標)である売上高付加価値率と総資産の活用効率を見る総資産付加価値率の数字を見てみますと、下の図の通りです。

付加価値額/売上高と付加価値額/総資産(単位%)

資料:同上

売上高付加価値率は16年度17年度が20.5%でピーク18、19年度とさがって、19年度は19.9%です。

総資本付加価値率は、2015年度まで微増しましたが、それ以降は下がり続けて2019年度には16.3%とこの間の最低になってしまっています。

これをどう読むかという事ですが、最も奇妙なのは、折角為替レートが正常化したのに、それを契機にして、日本の企業経営の、ひいては日本経済の高度化を進めよという気迫が感じられないという事です。

原因は企業が積極的な産業・技術の高度化の意欲を失っているのか、政府の政策がとうを得たものでないのか、見方はいろいろかもしれませんが、企業は現実的で、国内より海外の活動を活発化し、第一次資本収支(受け取る配当、利益など)は著増していますから、活動は活発だが、国内ではあまりやらない、ということのようです。

国内より海外の方が仕事がやり易いというのは、為替レートが正常化したのに変な話です。

そういえば最近、日本の技術力の低下が指摘されますし、研究室ごと海外に移転したり、ノーベル賞の受賞者が、母国日本には帰りたくないと言ったなどの話を聞きます。

政府と学術会議の関係はよくないようですし、政府の研究開発支出はほとんど増えないなど、何かおかしな雰囲気です。

原因究明に第三者委員会が必要なのでしょうか。

ただ、アベノミクスの第一弾を担当した日銀の異次元の金融緩和という政策は、日本がまともに為替政策を意識した金融政策を取ったという点で、特筆すべきものでしょう。

2013年から14年にかけて円レートはリーマンショックによる円高を帳消しにしました。

2013年から日本経済は、正常な為替レ-トの範囲で運営されることになりました。円高というしがらみが無くなったのですから、経済活動は活発になり経済成長、技術革新が進むと考えるのが普通ですが、そうならなかったのがアベノミクスの特徴(マイナスの)だったのかもしれません。

ここでは法人企業統計を使って、2013年度以降、コロナ前の2019年度までの売上高付加価値率、総資本付加価値率を中心に法人企業の全規模・全産業レベルの動向を見てみます。

売上高と総資本の推移(左目盛り単位億円)

資料:財務省「法人企業統計年報」

まず2013~19年度の売上高と総資本の動きを見ますと、売上高は2017年度がピ-クで、4年間で8%ほど伸びましたが、19年度 には13年度の5%に落ちています。

一方運用する総資本は、一貫して伸びていて、19年度には13年度の19%の増加になっています。

付加価値額の推移は(図はありません)18年度がピークで13年度から14%増加しましたが19年度には同6%増に下がっています。

コロナの前年には景気はすでに頭打ちになっていた事が解ります。

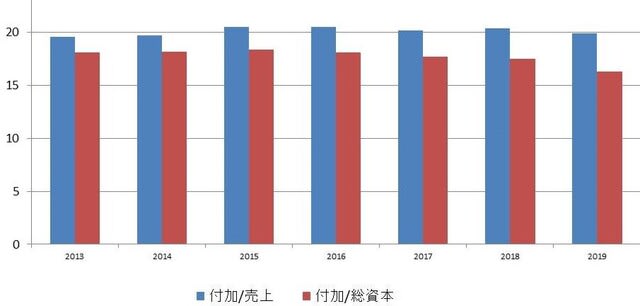

という事で高付加価値化(企業活動の質的向上の指標)である売上高付加価値率と総資産の活用効率を見る総資産付加価値率の数字を見てみますと、下の図の通りです。

付加価値額/売上高と付加価値額/総資産(単位%)

資料:同上

売上高付加価値率は16年度17年度が20.5%でピーク18、19年度とさがって、19年度は19.9%です。

総資本付加価値率は、2015年度まで微増しましたが、それ以降は下がり続けて2019年度には16.3%とこの間の最低になってしまっています。

これをどう読むかという事ですが、最も奇妙なのは、折角為替レートが正常化したのに、それを契機にして、日本の企業経営の、ひいては日本経済の高度化を進めよという気迫が感じられないという事です。

原因は企業が積極的な産業・技術の高度化の意欲を失っているのか、政府の政策がとうを得たものでないのか、見方はいろいろかもしれませんが、企業は現実的で、国内より海外の活動を活発化し、第一次資本収支(受け取る配当、利益など)は著増していますから、活動は活発だが、国内ではあまりやらない、ということのようです。

国内より海外の方が仕事がやり易いというのは、為替レートが正常化したのに変な話です。

そういえば最近、日本の技術力の低下が指摘されますし、研究室ごと海外に移転したり、ノーベル賞の受賞者が、母国日本には帰りたくないと言ったなどの話を聞きます。

政府と学術会議の関係はよくないようですし、政府の研究開発支出はほとんど増えないなど、何かおかしな雰囲気です。

原因究明に第三者委員会が必要なのでしょうか。