日本人として世界に生きた画家、藤田嗣治(1886–1968)の没後50年を記念する大回顧展が京都近代美術館で開催されています。

明治半ばの日本に生まれた藤田は、20代後半にパリへ渡り、30代から40代にかけてパリで華々しく活躍します。

戦時には日本で作戦記録画を多数発表しましたが、戦後の1949年、日本を離れ、翌年にはパリへ帰還し、やがてフランス国籍を取得して欧州で生涯を終えました。

今回の展示会では、藤田の代名詞ともいえる「乳白色の下地」による裸婦の代表作が一堂に会するのみならず、初来日となる作品や、従来あまり紹介されてこなかった作品も展示されています。

作品展示は8章に分かれていて、時代とともに藤田の変わる画風がよくわかります。

若い頃のパリではキュビズムなどの影響を色濃く受けますが、やがて「乳白色の裸婦」が喝采を浴び、パリ画壇の寵児となります。

しかし第二次世界大戦の作品は暗い時代です。日本でつらいパッシングにあいます。

日本を離れフランスに戻り、カトリックに入信してからの晩年の作品は、精神的にも落ち着いた作品で、私はこの時代の藤田の絵が一番好きです。

Ⅰ 原風景 家族と風景

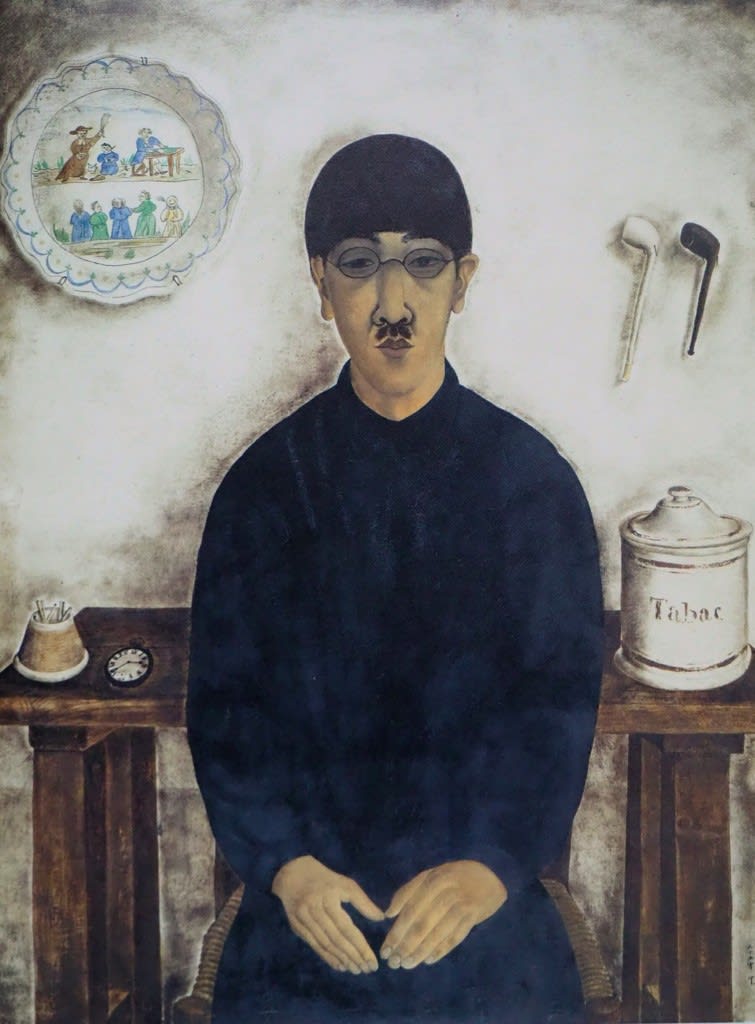

自画像 1910

東京美術学校卒業制作。黒田清輝に酷評される。

朝鮮風景 1913

Ⅱ はじまりのパリ 第一次世界大戦をはさんで

トランプ占いの女 1914

渡仏翌年の作品。当時のパリ美術界はピカソとブラックのキュビスムが大きな影響をもっていた。

ピカソ出会った藤田も影響を受けキュビスム風作品を手がける

パリ城門 1914

パリ風景 1918

モンルージュ、パリ 1918

二人の少女 1918

花を持つ少女 1918

バラ 1922

Ⅲ 1920年代の自画像と肖像ー「時代」をまとうひとの姿

自画像 1921

座る女 1921

エミリー・クレイン=、シャドボーンの肖像

人形を抱く女 1923

アンナ・ド・ノアイユの肖像 1926

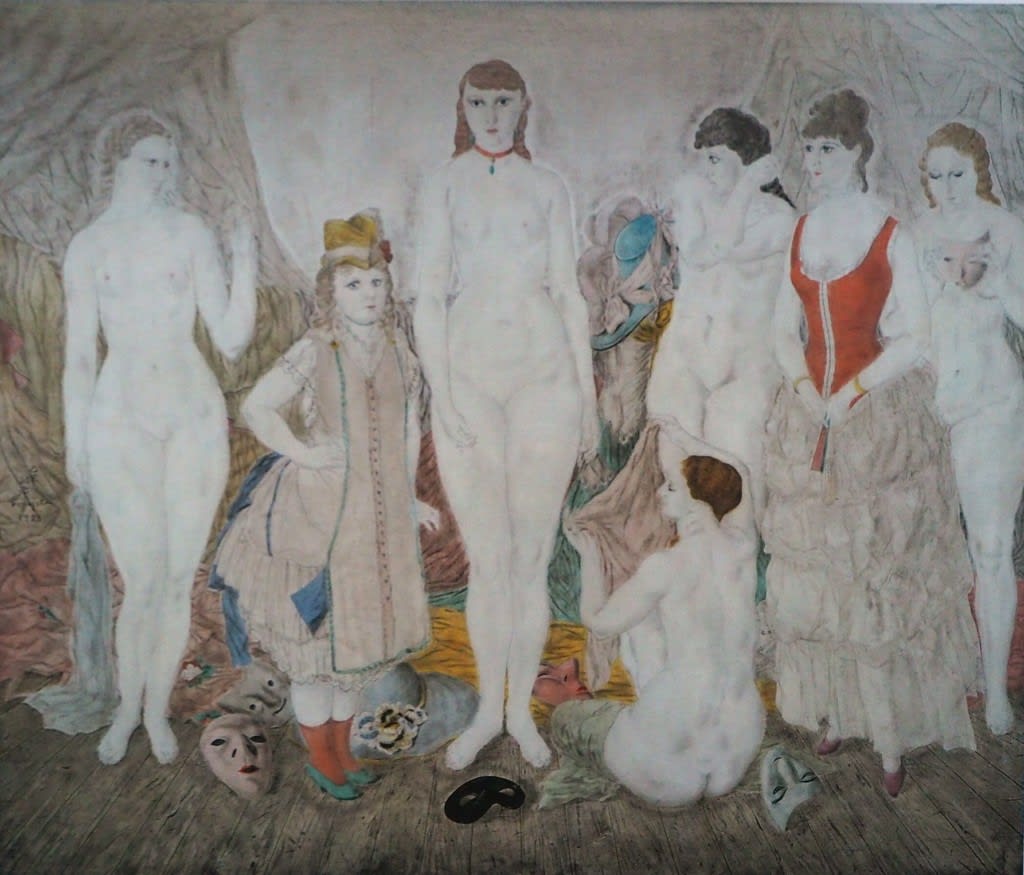

Ⅳ 「乳白色の裸婦」の時代

横たわる裸婦 1922

裸婦像 長い髪のユキ 1923

タピスリーの裸婦 1923

五人の裸婦 1923

舞踏会の前 1925

砂の上で 1923

腕を上げた裸婦 1923

友情 1924

自画像 1929

Ⅴ 1930年代・旅する画家ー北米・中南米・アジア

横たわる裸婦と猫 1931

町芸人 1932

リオの人々 1932

ラマと四人の人物 1933

メキシコに於けるマドレーヌ 1934

ちんどん屋三人組 1934

ちんどんや 職人と女中 1934

魚河岸 1934

自画像 1936

孫 1938

十九00年

明日に続く。