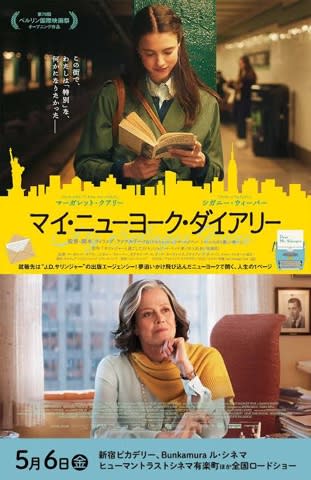

◼️「マイ・ニューヨーク・ダイアリー/My Salinger Year」(2020年・カナダ=アイルランド)

監督=フィリップ・ファラルドー

主演=マーガレット・ケアリー シガニー・ウィーバー ダグラス・ブース サーナ・カーズレイク

舞台は1990年代。作家志望のジョアンナは、ニューヨークの出版エージェントでアシスタントとして働き始める。上司のマーガレットが担当するのはサリンジャー。世間を避けて暮らしていて、ファンレターは受け取らないので、世界中から届くファンレターに冷たい返事を送り続けるのがジョアンナの主な仕事。ある日、マーガレット宛てにサリンジャーから電話がかかってくる。顔を合わせることのないジョアンナとサリンジャーのやりとりが始まった。

原題はMy Salinger Year。原題とはかけ離れた"なんちゃらダイアリー"と邦題がつく映画はいくつかあるが、どれもオリジナルのニュアンスが生きてないのが残念。せめて本作は「サリンジャーと私」くらいにしてくれたらいいのに。でも、海外の現代文学作家の名前を掲げても、ピンとこないくらいに活字離れは進んでいるのが現実。だから"私のニューヨーク日記"なのかな。

タイトルで損してるとは思うが、この映画は予想以上の秀作。活字文化と文学に対するリスペクトが感じられるし、人間模様に温かな気持ちになれる。サリンジャーと電話でやりとりをする間に、ジョアンナはサリンジャーの人柄に触れる。作家志望だと聞いてジョアンナに「一日15分でいいから書きなさい」とアドバイスをくれる。ネットにレビューをアップしてる僕らも文章にすることで、自分の感想や作品への気持ちを整理するのに役立っている。続けることはサリンジャーが言うように大事なことかと。

パソコンやインターネットがまだ珍しかった90年代が舞台。会社にパソコンが導入されるが、宝のもちぐされになってるのも当時の空気感。メールも今のみたいに多くの人が使ってないし、スマホもない時代。サリンジャーへのファンレターも当然手紙。そこに綴られる読者の熱い気持ちをイメージにしている描写も印象的だ。「ライ麦畑でつかまえて」は多くの共感を呼んだ。その気持ちをジョアンナが手紙から感じ取るのだが、それを送り主に語らせる演出。それは手紙に込められた強い気持ちを表現さるのではなく、駄文の返事を送らねばならないジョアンナに彼らの言葉がいかにプレッシャーを与えていたかが伝わってくる。

ジョアンナのアイディアや感覚が古い価値観で固められていた会社や上司に影響を与えていくエピソードの積み重ねがいい。でもハリウッドのサクセスストーリーの痛快さとは違って、ジョアンナが成長していく一つ一つのエピソードは、自分の気持ちが通じた小さな嬉しさの積み重ねだ。それは「プラダを着た悪魔」とも違うし「ワーキング・ガール」とも違う。あ、「ワーキング・ガール」の上司もシガニー・ウィーバーだったw。今回は部下のアイディアを盗むような悪役ではありません、ご安心を。カナダとアイルランドの合作というのは珍しい。テイストが違うのは製作陣が目指すベクトルが違うんだろう。詩集の出版をめぐる対立、サリンジャーを守ろうとするクライマックスが素敵だ。

サリンジャー自身についての知識を補充すると、この映画の背景がよく理解できると思う。ニコラス・ホルトがサリンジャーを演じた「ライ麦畑の反逆児」を合わせて観ることをオススメ。「ライ麦畑でつかまえて」がいかに読者に影響を与えたか、それが彼の生活をどう変えることになったかを知ることは、「マイ・ニューヨーク・ダイアリー」を観る上でよいガイドになることだろう。

![マネキン [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51+MpBRIw+L._SL160_.jpg)

![モンテーニュ通りのカフェ [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51XF4L6FAgL._SL160_.jpg)

![耳に残るは君の歌声 特別版 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/21SN13V6YGL._SL160_.jpg)

![マチネー/土曜の午後はキッスで始まる [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/61oVK3wZ3eL._SL160_.jpg)

![マンク 破戒僧 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Jn7rKj+TL._SL160_.jpg)