◼️「サスペリア/Suspiria」(2018年・アメリカ=イタリア)

監督=ルカ・グァダニーノ

主演=ティルダ・スウィントン ダコタ・ジョンソン ミア・ゴス クロエ・グレース・モレッツ

傑作「ミラノ、愛に生きる」に衝撃を受けて以来、ルカ・グァダニーノ監督は気になる存在。繊細な人間ドラマのイメージがあるだけに70年代ホラー「サスペリア」のリメイクを手がけたと聞いた時は驚いた。舞台は東西に分かれた時代のベルリン、クラシックバレエからコンテンポラリーダンスに様変わり。

ホラーは苦手だけど、オリジナル「サスペリア」には抗えない魅力を感じていた。それは鮮血の美学とも言うべき他では観られない映像と、ゴブリンのおどろおどろしい音楽(音楽室のピアノで「エクソシスト」とこれのメロディを弾いてた私w)。ストーリーの記憶はあやふやでも、それらは記憶にしっかりと刻まれていた。

バレエ団の陰に悪魔復活の野望が隠されている…という基軸のお話を、失踪した女性を追う精神科医を絡めて謎解きのような展開。しかしオリジナルでジェシカ・ハーパーが演じた主人公スージーはただひたすらに巻き込まれて怖い目に遭った人。本作ではアーミッシュ部族の出身との設定で、一般の人とは異なる風習の中生きてきた人物となっている。

本作では東西冷戦、分断された都市ベルリン、ドイツ赤軍のハイジャック事件、同じ宗教なのに少数派の人々…と何かと対立する存在が示される。それはバレエ団の裏に隠された魔女と人間界という関係にもつながる。ヒロイン、スージーはオリジナルと違って古参魔女の器となることを受け入れず、自ら魔力を手にする存在へとなっていく。それは彼女を縛り付けていた母親という存在からの離脱。ここでも実の母、新たな母として受け入れることを迫る魔女。ここでも相対する関係が見えてくる。オリジナルの怖い目に遭ったヒロインの話を念頭に観ていたら、予想の上をいく結末が待っている。

でもねー、これは期待した「サスペリア」じゃない。ショックシーンも、血みどろのクライマックスも、不気味なティルダ・スウィントンもいいけれど、美学とも評された毒々しい映像の個性は感じられない。レディオヘッドのトム・ヨークによる音楽は、映画を彩る重い空気を作ることには成功しているものの、身体に染み付くような、単調で呪文のようなゴブリンのメロディとは違う。あのメロディがあるから、オリジナルの「サスペリア」は悪夢から観客を目覚めさせない怖さがあった。「決して一人では観ないでください」とキャッチコピーとあの旋律は、ペアで僕らの心に刻まれたんだもの。

あ、クロエたん好きだから、出番があまりにも少なくて消化不良なんだろって?

はい、図星w

ホラーは苦手だけど、オリジナル「サスペリア」には抗えない魅力を感じていた。それは鮮血の美学とも言うべき他では観られない映像と、ゴブリンのおどろおどろしい音楽(音楽室のピアノで「エクソシスト」とこれのメロディを弾いてた私w)。ストーリーの記憶はあやふやでも、それらは記憶にしっかりと刻まれていた。

バレエ団の陰に悪魔復活の野望が隠されている…という基軸のお話を、失踪した女性を追う精神科医を絡めて謎解きのような展開。しかしオリジナルでジェシカ・ハーパーが演じた主人公スージーはただひたすらに巻き込まれて怖い目に遭った人。本作ではアーミッシュ部族の出身との設定で、一般の人とは異なる風習の中生きてきた人物となっている。

本作では東西冷戦、分断された都市ベルリン、ドイツ赤軍のハイジャック事件、同じ宗教なのに少数派の人々…と何かと対立する存在が示される。それはバレエ団の裏に隠された魔女と人間界という関係にもつながる。ヒロイン、スージーはオリジナルと違って古参魔女の器となることを受け入れず、自ら魔力を手にする存在へとなっていく。それは彼女を縛り付けていた母親という存在からの離脱。ここでも実の母、新たな母として受け入れることを迫る魔女。ここでも相対する関係が見えてくる。オリジナルの怖い目に遭ったヒロインの話を念頭に観ていたら、予想の上をいく結末が待っている。

でもねー、これは期待した「サスペリア」じゃない。ショックシーンも、血みどろのクライマックスも、不気味なティルダ・スウィントンもいいけれど、美学とも評された毒々しい映像の個性は感じられない。レディオヘッドのトム・ヨークによる音楽は、映画を彩る重い空気を作ることには成功しているものの、身体に染み付くような、単調で呪文のようなゴブリンのメロディとは違う。あのメロディがあるから、オリジナルの「サスペリア」は悪夢から観客を目覚めさせない怖さがあった。「決して一人では観ないでください」とキャッチコピーとあの旋律は、ペアで僕らの心に刻まれたんだもの。

あ、クロエたん好きだから、出番があまりにも少なくて消化不良なんだろって?

はい、図星w

![ジュリア [AmazonDVDコレクション]](https://m.media-amazon.com/images/I/51nRb+KSWPL._SL160_.jpg)

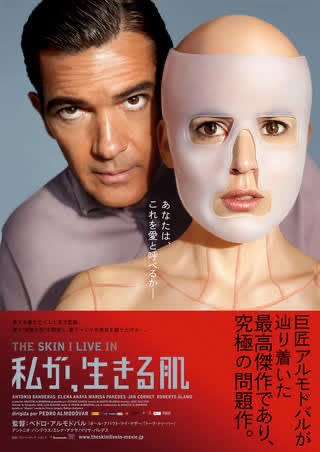

![私が、生きる肌 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51iH9iyW9bL._SL160_.jpg)

![親密すぎるうちあけ話 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/31Q-1rm4lnL._SL160_.jpg)

![ボルサリーノ <デジタル・リマスター版> [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51FTw-vxIWL._SL160_.jpg)