学会で発表するために米国オーランドに来ています。今日は先ほど発表されたばかりのレイト・ブレイキング・クリニカル・トライアルの結果をお伝えします。

先日、製薬会社は悪玉コレステロールは下げれば下げるほどよいと言っているけれど、日本人では「悪玉コレステロールは80まで下げる必要はない」ことをお伝えしました。

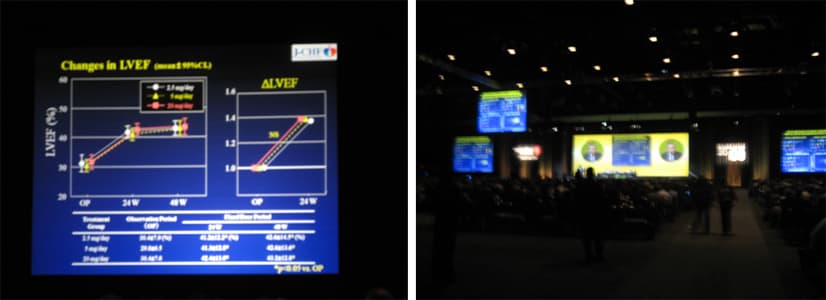

今日発表された研究は欧米人で、リピトール80mg/日を使って、悪玉コレステロールを70.2まで下げた519人と、クレストール40mg/日を使って悪玉コレステロールを62.6まで下げた520人を2年間観察して、2年後の心臓の動脈の動脈硬化(プラーク)の量が投与前と比較してどれだけ減ったかを両群で比較したものです。

善玉コレステロールは、リピトール80mg/日群では48.6、クレストール40mg/日群では50.4でした。

結果は、両群で2年後の心臓の動脈の動脈硬化(プラーク)の量の減少量は同じでした。これらの研究を企画した製薬会社は、以前から、心臓の動脈の動脈硬化(プラーク)の量が減るほど心筋梗塞の発症率を減らすことができると主張していましたから、この研究の結果からは、欧米人では悪玉コレステロールを70.2からさらに62.6まで下げても、効果はないということです。

これは、欧米人の場合です。日本人では先日お伝えしたように、90を80に下げても効果は同じですから医療費を余分に費やして80まで下げる必要はありません。

今日発表された研究を企画した製薬会社はリピトール80mg/日よりもクレストール40mg/日で悪玉コレステロールをもっと下げれば効果があることを予想していたはずですが、それに反する結果がでたと言えます。

明日、アストロゼネカの株価は下がります。

なるほど~と思われた方、こちらもぽちっと「ブログランキング」応援よろしくお願いいたします!

先日、製薬会社は悪玉コレステロールは下げれば下げるほどよいと言っているけれど、日本人では「悪玉コレステロールは80まで下げる必要はない」ことをお伝えしました。

今日発表された研究は欧米人で、リピトール80mg/日を使って、悪玉コレステロールを70.2まで下げた519人と、クレストール40mg/日を使って悪玉コレステロールを62.6まで下げた520人を2年間観察して、2年後の心臓の動脈の動脈硬化(プラーク)の量が投与前と比較してどれだけ減ったかを両群で比較したものです。

善玉コレステロールは、リピトール80mg/日群では48.6、クレストール40mg/日群では50.4でした。

結果は、両群で2年後の心臓の動脈の動脈硬化(プラーク)の量の減少量は同じでした。これらの研究を企画した製薬会社は、以前から、心臓の動脈の動脈硬化(プラーク)の量が減るほど心筋梗塞の発症率を減らすことができると主張していましたから、この研究の結果からは、欧米人では悪玉コレステロールを70.2からさらに62.6まで下げても、効果はないということです。

これは、欧米人の場合です。日本人では先日お伝えしたように、90を80に下げても効果は同じですから医療費を余分に費やして80まで下げる必要はありません。

今日発表された研究を企画した製薬会社はリピトール80mg/日よりもクレストール40mg/日で悪玉コレステロールをもっと下げれば効果があることを予想していたはずですが、それに反する結果がでたと言えます。

明日、アストロゼネカの株価は下がります。

なるほど~と思われた方、こちらもぽちっと「ブログランキング」応援よろしくお願いいたします!