(発表を見て、私のメモをもとに私が作図しました)

以前悪玉コレステロールは140mg/dlでも大丈夫という情報をお伝えしました。

そのことに関連して、今年7月の動脈硬化学会で日本人における重要な研究結果が発表になっています。

レムスタディーといって、研究開始前4週間はコレステロール低下剤を内服していない脂質異常症の患者19,875人(平均の悪玉コレステロール値は171 mg/dl)を対象にして、ローコールというコレステロール低下剤を投与して、これまでに動脈硬化性心臓病にかかっていない患者(一次予防)は5年間、かかったことのある患者は3年間観察したものです。

この試験にはコレステロール低下剤を内服しない群は設けられていませんので、内服している状態と内服しない状態を比較した試験ではありません。

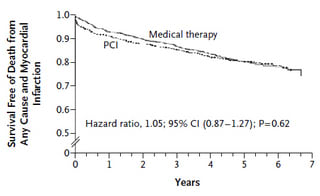

上の図は、試験終了時の悪玉コレステロール値と心筋梗塞、狭心症、心臓病による死亡の発症数の関係を私が作図したものです。まだ論文になっていないので、縦軸の値を示すのは遠慮させていただきますが、このことから悪玉コレステロールの値はローコールというコレステロール低下剤を内服している限り180mg/dl以下であれば、それらの発症数は増えていないことを示しています。

しかも、二次予防、すなわち既にそれらの疾患に罹患した患者での結果です。

90 mg/dl、80 mg/dlと下げる必要はありません。一次予防でも同様の結果でした。

↓詳細はここから、ただし、このサイトにはこの結果は掲載されていません。

LEM study

医療関係者でなくても見られます。「このホームページは医療関係者、医薬品情報を取り扱う方々にのみにご利用いただくためのページです」と書いてありますが、患者が見たら不都合なことでもあるのでしょうか。情報公開という流れに逆行している文言ですね。

コレステロール低下剤を強力に処方されている患者の皆さんは、こんど病院に行ったら「先日、レムスタディーで、ローコールを飲んでいたら悪玉コレステロールはそんなに下げなくても大丈夫というデータがでていましたけど、私、こんなに飲まないといけないですか?」と聞いてあげて下さいね。

それから医者の皆さんは、「そういえばこの前の動脈硬化学会で発表されたLEM studyでは、二次予防でも180 mg/dl以下で差がつかなかったんだって?」と製薬会社に聞いてあげてくださいね。

いんちき臭い人たちが言っていたこれまでの概念を根底からくつがえすデータです。私は、こういう状態こそが日本人の欧米人と異なる特性であると以前から確信していましたので、それを裏付ける結果が出たのではないかと思います。これからもこのような結果がたくさん出てくると思います。

こういう結果は、悪玉コレステロールを強力に低下させることを宣伝して薬を売る製薬会社には不利なデータですから、それらの会社によって隠蔽されないように監視することが重要です。たぶんこういう結果は、医者には知らせないようにされるからです。

注意:糖尿病と高血圧症は日本人でも心筋梗塞の重要なリスク因子です。

↓なるほどと思われた方、ここをぽちっとクリックお願いします

ブログランキング

↓お勧め

予想どおりに不合理―行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」

答え:皆がやっているから

以前悪玉コレステロールは140mg/dlでも大丈夫という情報をお伝えしました。

そのことに関連して、今年7月の動脈硬化学会で日本人における重要な研究結果が発表になっています。

レムスタディーといって、研究開始前4週間はコレステロール低下剤を内服していない脂質異常症の患者19,875人(平均の悪玉コレステロール値は171 mg/dl)を対象にして、ローコールというコレステロール低下剤を投与して、これまでに動脈硬化性心臓病にかかっていない患者(一次予防)は5年間、かかったことのある患者は3年間観察したものです。

この試験にはコレステロール低下剤を内服しない群は設けられていませんので、内服している状態と内服しない状態を比較した試験ではありません。

上の図は、試験終了時の悪玉コレステロール値と心筋梗塞、狭心症、心臓病による死亡の発症数の関係を私が作図したものです。まだ論文になっていないので、縦軸の値を示すのは遠慮させていただきますが、このことから悪玉コレステロールの値はローコールというコレステロール低下剤を内服している限り180mg/dl以下であれば、それらの発症数は増えていないことを示しています。

しかも、二次予防、すなわち既にそれらの疾患に罹患した患者での結果です。

90 mg/dl、80 mg/dlと下げる必要はありません。一次予防でも同様の結果でした。

↓詳細はここから、ただし、このサイトにはこの結果は掲載されていません。

LEM study

医療関係者でなくても見られます。「このホームページは医療関係者、医薬品情報を取り扱う方々にのみにご利用いただくためのページです」と書いてありますが、患者が見たら不都合なことでもあるのでしょうか。情報公開という流れに逆行している文言ですね。

コレステロール低下剤を強力に処方されている患者の皆さんは、こんど病院に行ったら「先日、レムスタディーで、ローコールを飲んでいたら悪玉コレステロールはそんなに下げなくても大丈夫というデータがでていましたけど、私、こんなに飲まないといけないですか?」と聞いてあげて下さいね。

それから医者の皆さんは、「そういえばこの前の動脈硬化学会で発表されたLEM studyでは、二次予防でも180 mg/dl以下で差がつかなかったんだって?」と製薬会社に聞いてあげてくださいね。

いんちき臭い人たちが言っていたこれまでの概念を根底からくつがえすデータです。私は、こういう状態こそが日本人の欧米人と異なる特性であると以前から確信していましたので、それを裏付ける結果が出たのではないかと思います。これからもこのような結果がたくさん出てくると思います。

こういう結果は、悪玉コレステロールを強力に低下させることを宣伝して薬を売る製薬会社には不利なデータですから、それらの会社によって隠蔽されないように監視することが重要です。たぶんこういう結果は、医者には知らせないようにされるからです。

注意:糖尿病と高血圧症は日本人でも心筋梗塞の重要なリスク因子です。

↓なるほどと思われた方、ここをぽちっとクリックお願いします

ブログランキング

↓お勧め

予想どおりに不合理―行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」

答え:皆がやっているから