二・二六事件、

あの一世を聳動したこの大事件も、

すでに三十七年の歳月を刻んでいる。

その雪の朝、

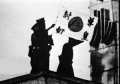

「 尊皇討奸 」 の旗印をかかげて蹶起した青年将校たちは、

その討奸の故に、天皇の激怒に触れ 事はただちについえた。

彼らがともに天をいただかざる逆臣と信じた元老、重臣は、

天皇の信任厚き老臣であった。 ここに、この事件の悲劇がある。

その年七月十二日、むし暑い日だった。

代々木の原では、あちこちに点在する兵隊たちが、空砲を空に向けて撃っていた。

銃殺音をまぎらわせるための偽装工作であった。

高い刑務所の塀の内から、絞り出すような天皇陛下万歳の叫び、

軽機の点射音かと思う一斉射撃の銃声、

この身のひきしまった一瞬、

わたしは今でもこの体験を忘れることができない。

二・二六事件は青年将校の悲劇として、今日多くの人々にうけとられている。

たしかに、彼らは天皇のため、

あるいは国のためと信じて重臣たちを討ちとった。

この天皇への忠誠心は、寸分の濁りもない至純のものだった。

だが、彼らの事は敗れ、

蹶起のあと、わずか百三十四日にして、その多くはもはやこの世の人ではなかった。

天皇への忠誠心に こりかたまっていた彼らは、

叛徒として天皇の名において裁かれ処刑されたのである。

青年将校は国体破壊の元兇として天皇側近の重臣を斬奸した。

この朝、天皇はその寝所において当直侍従甘露寺受長から、

鈴木侍従長の重傷、齋藤内大臣の即死の報告を得られたが、

それは午前五時半すぎであったという。

彼らは午前五時を期して一斉に重臣たちを襲ったが、

その三十分のあと、それはまさに彼らの蹶起の瞬間において、

その凱歌とともに決定的敗北を喫したことになる。

天皇はその側近たちの横死に、はげしい怒りを発したからである。

天皇側近の重臣を殺害することは、

天皇の主体性をきわめて直接的に否定することであり、

天皇の激怒を買うことは、おおよそ、必然に予想しうるところなのに、

彼らは得々として天皇の信頼する重臣を逆賊ときめて、

兵力をもってこれを誅伏したのだ。

天皇絶対を信念とした彼らは、

そのことが天皇の意に叛きその激怒にあっては、

ただ、天皇の御前に懼伏するほかはない。

彼らの 「 尊皇討奸 」 の旗印は、

その尊皇と討奸の現実の矛盾の故に、

その始めから消え去る運命にあったともいえる。

人はこれを二・二六事件の悲劇という。

なるほど、天皇のために聖明を蔽うと信ずる逆臣どもを討ちとったが、

その彼らがとらえた逆臣は、天皇の信頼する老臣であったのだ。

なぜ、このようになったのであろうか。

昭和史の発掘に心血をそそぎ、

二・二六事件の分析追求に顕著な業績を示された、

作家松本清張氏は、

彼らは天皇と天皇制との理解がなかったのだという。

( 朝日新聞読書特集 「 私の身辺昭和史 」 )。

天皇制を構成する元老重臣をたおして天皇制そのものを破壊したので、

その天皇制の中心たる天皇の激怒に触れ、事は不成功におわったというのであろう。

だが、彼らは天皇と天皇制との理解がなかったというほどに思想的無知ではない。

彼らは天皇制そのものを破壊しようとしたものではない。

現に天皇制を構成している側近をしりぞけて、

これに代うるに不世出の人格者の大業翼によって、

天皇の御光があまねく国民に光被されることを望んで、

あえて現在の輔翼者を斬奸したのだ。

ともかくも、彼らは彼らなりに、わが国体観を確立しその国体観にもとづいて、

現重臣たちを国家悪と認識したのだ。

ただ、その重臣たちを討ちとった場合、天皇がこれにいかに反応されるかについて、

彼らがどのように考えたか、この点がわたしはたいへん重要だと思っている。

悪臣であろうが、逆臣であろうが、

現に天皇の側近であることには間違いのない重臣を討滅するのであるから、

それが、天皇の心に副うるものなりや、

あるいは、はなはだ不本意とされるものなりやの判断がなくてはならない。

一体、彼らはこのことに思い至らなかったのだろうか。

いや、

彼らは天皇側近の重臣をたおすことは、

天皇の意に反することあるべきを知っていた。

「 素より一時聖徳に副わざる事あるべきは万々覚悟 」

の上のことであった。 ( 村中孝次 「 丹心録 」 )

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・挿入・・・

昭和維新の断行とは臣下の口にすべき言にあらず、

吾人は昭和維新の大業聖猷を翼成せんが為、我等軍人たるものの任とすべき、

且 吾人のみに負担し得ることとして、今回の挙は喫緊不可欠たるを窃に感得し、

敢て順逆不二の法門をくぐりしものなり、

素より一時聖徳に副はざる事あるべきは万々覚悟、

然して此の挙を敢てせざれば何れの日にか此の国難を打開し得んや。

・・・続丹心録 ・ 第一 「 敢て順逆不二の法門をくぐりしものなり 」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

しかもあえてこれを断行したのは、

いずれは天皇の理解を得ることができると信じていたからである。

彼らによれば、天皇は神であり、至誠至純は神に通ずるものと信念していた。

だが、彼らの天皇観は彼らの観念のうちにあった天皇であって、現実の天皇ではなかった。

現実の天皇の重臣への信頼は絶対に近いものであった。

天皇にとっては、その重臣殺戮は許しがたい暴逆であった。

もはや忠誠心などといえたものではなかった。

ここに、二・二六事件の悲劇がある。

わたしは、すでに 「 二・二六事件の謎 」 という一書を公けにしている。

再びこれについて書くこともないと思っていたが、

頃来、閑を得て、

小学館発行の 「 二・二六事件秘録 」 四巻、

この厖大なる事件資料をつぶさにひもといた。

そこでは、わたし達の関係した多くの憲兵調書が

生々しく集録されていて感慨さらに一入なるものがあった。

が、とくにわたしは青年将校たちの、その短い悲劇の一生に思いを馳せながら、

この悲劇がどこに由来するものかを、あらためて考えてみたくなった。

そして、あくこともなく、丹念に この書に読みふけった。

たしかに、彼らは無念至極であっただろう。

天皇陛下に忠誠を誓い、

天皇陛下のためにこの日本国を立派な姿にしようと蹶起したが、

その彼らの真意は雲の上に通じなかった。

それだけではなかった。

軍の首脳は天皇の御思召しとは逆に、彼らの志を賞揚した。

わが事成れりと喜んだのも束の間、しきりに兵を引けとすすめる。

このインチキを看破できないまま、

「 奉勅命令 」 とかで撤退をすすめることに首をかしげた。

われらの行動が認められて、こうした命令がでるはずがないのに、

奉勅命令、奉勅命令である。

彼らはこうしてもはや、軍首脳部をはじめ、これにしたがう幕僚たちに不満というよりも不信を示した。

だが、奉勅命令は天皇の命令である。

これが出れば従わざるを得ない、それは絶対である。

そこで、これを抑止しようと懸命になった。

だが、その命令はすでに二十七日朝天皇の允裁をうけており、

その抑止方の努力もわずかにこれが実行を延引させるだけの効果しかなかった。

そして、二十八日以来、彼らを包囲した軍隊は、その包囲網を縮小して彼らを激発した。

そして二十九日早暁来の討伐作戦となった。

彼らにとっては、ほんとに何がなんだかわからないことばかりであったが、

払暁以来奉勅命令の下達間違いなしと判断して、続々兵をかえして帰順した。

だが、彼らは奉勅命令に従わなかったとて逆賊扱いにされてしまった。

陸相官邸では、昨日までは青年将校に拍手をおくり、

あるいは青年将校の威迫におそれて機嫌をとり結んでいた幕僚たちが、

にわかに威勢高を示し、 横柄にも捕虜扱いをする。

そして自決を迫る。

こんな状況に追い込まれた彼らは、自決など糞くらえと、

連日の疲労でグッスリね込んでいるところを起こされ、手錠をかけられ投獄されてしまった。

たしかに、彼らに同情すべき多くのものがある。

だが、また、彼らにも考えの及ばなかったこと、若さの故の弱点も多い。

とくに彼らが入獄以来、世の流れに隔絶されていたとはいえ、

一途にかの四日間の情感に生きて、

そこに、この事件についての静かなる反省のないことが惜しまれる。

・・・・

後

二・二六事件はなぜ挫折したのか、

これを戦術的にいえば、彼らが維新革命家に徹しきれなかったことにあるともいえる。

あれだけの武力を動員しながら、彼らはみずからが革命の母体となることを避け、

まず陸軍をして革新に進ましめ、 その陸軍をもって天皇に維新発動を要請せしめようと企てた。

これがため陸軍首脳の説得に全力をつくしたが、遺憾ながらそれは空ぶりにおわった。

「 吾人は維新の前衛戦を戦いしなり、独断前衛戦を敢行せるものなり。

もし本体たる陸軍当局がこの独断行動を是認するか、

もしくはこの戦闘に加入するかにより陸軍は明らかに維新に入る。

これに従って国民がこれに賛同せば、これ国民自身の維新なり。

しかして至尊大御心の御発動ありて維新を宣せらるとき日本国家は始めて維新の緒につきしものなり。

余はこれを翼願しこれを目標とし蹶起後において専念この工作に尽力せり 」

・・・続丹心録 ・ 第一 「 敢て順逆不二の法門をくぐりしものなり 」

だが、なぜに彼らは他力をたのみ、みずから革命の主体たることを忌避したのだろうか。

それは、兵力をもって大権の発動を強要し奉ることは、

彼らにとっては国体の破壊であるとしていたからである。

「 いやしくも兵力を用いて大権の発動を強要し奉るがごとき結果を招来せば

至尊の尊厳国体の権威を如何せん 」 (同右)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・挿入・・・

吾人は三月事件、十月事件等の如き 「 クーデター 」 は国体破壊なることを強調し、

諤々として今日迄諫論し来れり。

苟も兵力を用ひて体験の発動を強要し奉るが如き結果を招来せば、

至尊の尊厳、国体の権威を奈何せん、

故に吾人の行動は飽く迄も一死挺身の犠牲を覚悟せる同志の集団ならざるべからず。

一兵に至る迄 不義奸害に天誅を下さんとする決意の同志ならざるべからずと主唱し来れり。

国体護持の為に天剣を揮ひたる相澤中佐の多くが集団せるもの、

即ち相澤大尉より相澤中、少尉、相澤一等兵、二等兵が集団せるものならざるべからずと懇望し来れり。

此数年来、余の深く心を用ひし所は実に玆に在り、

故に吾人同志間には兵力を以て至尊を強要し奉らんとするが如き不敵なる意図は極微と雖もあらず、

純乎として純なる殉国の赤誠至情に駆られて、国体を冒す奸賊を誅戮せんとして蹶起せるものなり。

吾曹の同志、豈に政治的野望を抱き、

乃至は自己の胸中に描く形而下の制度機構の実現を妄想して此挙をなせるものならんや。

吾人は身を以て大義を宣明せしなり。

国体を護持せるものなり。

而してこれやがて維新の振基たり、

維新の第一歩なることは今後に於ける国民精神の変移が如実にこれを実証すべし、

今、百万言を費すも物質論的頭脳の者に理解せしめ能はざるを悲しむ。

・・・丹心録 「 吾人はクーデターを企図するものに非ず 」

軍政府樹立、しかして戒厳宣布これ正に武家政治への逆進なり。

国体観念上吾人の到底同意し能わざるところなり

・・・丹心録 「 吾人はクーデターを企図するものに非ず 」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

みずから革命の主体となり革命を進めることは、

この国では天皇への強要を意味しそれは国体破壊だというのである。

いわば、彼らのもつ国体観、天皇観がこれを許さなかったのである。

では、その国体観、天皇観とは何か。

「 我国体は上は万世一系連綿不変の天皇を奉戴し、

万世一神の天皇を中心とせる全国民の生命結合なることにゆいて

万邦無比といわざるべからず。 我国体の真髄は実にここに存す 」

・・・続丹心録 「 死刑は既定の方針だから 」

すなわち、我が国体は天子を中心とする全国民の渾一的生命体であり

天皇と国民とは直通一体たるべく、

したがって、天皇と国民とを分断する一切は排除せられ、

国民は天皇の赤子として奉公翼賛にあたるべきもの。

たしかにそれは天皇制国家の理想像であった。

一方、日本国体における天皇は、「 神聖ニシテ侵スベカラズ 」 であったが、

軍人のとらえる天皇は、大元帥としての天皇であった。

軍統帥権者としての天皇は、その統帥に服する軍人にとっては、「 絶対 」 の天皇であった。

「 天皇 」 という一言で将兵一同粛然と姿勢を正すといった軍隊社会では、

もはや天皇は現世における絶対の権威であった。

これが現人神であったのだ。

このことは革新に燃える青年将校といえどもその例外ではない。

いな むしろ天皇信仰の第一人者であった。

したがって、この一挙においても天皇の意思

即ち大御心は青年将校の憶測予断を許さざるものであった。

ただ、陸軍首脳を鞭撻しその首脳者の天皇輔翼によってのみ、

維新への道を開こうとしたにすぎない。

ここでは必然にクーデターに限界があった。

彼らの天皇信仰から発したこの維新革命も、

その天皇信仰の故に、たどりつくべき宿命的障壁をもっていたのだ。

そして事は敗れたが、

その敗戦は彼らのいう殺戮の不徹底でもなければ、

また、鳥羽伏見の戦が蛤御門の戦であったわけでもない。

実にその敗因は彼らの天皇観とその信仰にあったといえよう。

天皇の御為めと、その純真なる天皇観に支えられて蹶起したが、

天皇の名による裁判によって処刑された彼らこそ、

その忠誠心が至純なだけに、歴史の悲劇と断ぜざるを得ない。

ここに安藤輝三の遺書

「 国体を護らんとして逆徒となる 万斛の恨 涙も涸れる ああ天は 」

が 悲痛なひびきをもって、われわれに迫ってくるものがある。

わたしが、その頃 代々木の軍刑務所で彼らに会ったのは、

死刑の求刑後、判決の前後のことであった。

そしてその会った人々も、村中、磯部、香田、安藤、對馬、竹嶌などで

刑死したすべてに会ったわけではない。

しかし彼らに対する影像は、いまに至るまではっきり残っていて、

こうしたことを書いていても、

時に、彼らと対談しているような錯覚におちいることがあるほどに、

わたしはこれらの人々につよい愛着を感じている。

私は首謀者たちが、軍に対する不信と、

その不信の故に軍の前途に深い憂慮をもちつづけ死んで行ったことを、

よくその言動によって承知しているし、

また、竹嶌や對馬などがどうして、この道に入り込んだのか、

その思想の成長過程に興味を感じ、

なにくれとなく そうしたことの雑談にふけっていたことの想い出も深いものがある。

これらのことを今日思い浮かべてみて、

考えることは、やはり軍人には軍人特有のな偏向があった。

それは普通人では理解しがたい性向というべきか、

ともかくもこうしたものの上に、国家改造という思想洗礼をうけて、

一途にそれこそ馬車馬のように、自己過信の独走をつづけ、

聞くもの見るもの破壊しなければやまぬといった焦そう、

そうしたものの行きつく先が、この事件の突出であったとも思われる。

ここにこれらの若者たちを指導し薫化する先輩や上長のいなかったことがくやまれる。

とはいえ、これらの思想に魅せられた若者たちの、自分たちこそ忠君愛国のかたまりで、

こうした思想運動に血道をあげない奴は、職業軍人だとあざけりつづけていた。

その独善的態度にも問題はあるが、

やはり、彼らの腹の中に入って彼らとともに事を進めながら、

かたわらにその指導改善をはかるといった人々のいなかったことが、

結局、極端なる愛国軍人をつくり上げ、国を不安のどん底に陥れ、

しかも彼らみずからもまた悲劇の道におちこむ不幸を招いたというほかはない。

これが歴史の流れというのかも知れない。

が、そこに大局的な判断に立ち、

つねに、大胆に、いかなる力をも恐れざる指導者こそ、

いつの世でも、国民をこうした不幸から救うものであることを、

つくづく感ずる次第である。

・・・・

昭和四十八年八月

大谷敬二郎