ロシア映画「12人の怒れる男」公開の最終日、折角銀座まで遠出したので

帰りにこれまた見たかった本作を109シネマズ川崎で鑑賞。

「12人の・・・」は2時間40分、本作は2時間28分、トータル5時間超え

ちょっと無茶をしてしまいました。

私の無謀はこの程度・・・

*************************

イントゥ・ザ・ワイルド INTO THE WILD

*************************

< ストーリー >

大学を優秀な成績で卒業したクリス(エミール・ハーシュ)は、両親からの新車の卒業祝いを断り、

学費として貯めていたお金も全額寄付し、放浪の旅に出る。

途中乗りなれた車を捨て、クレジットカードもIDカードも捨て、

農場で働いたり、カヤックでコロラド川下りをしたり。

旅を通して、様々な人との出会いと別れを繰り返し、アラスカへ。

そこで捨てられたバスを根城に生活をはじめる。

実話ですがドキュメンタリーではありません。

映画のコピーは

「そして僕は歩いて行く、まだ見ぬ自分と出会うため」 I NOW WALK INTO THE WILD.

「彼がすべてを捨てて旅立ったのは、物質社会から脱出して新たに生まれ変わり、

いかなるルールにも縛られない自由を得るためだった。」

若さゆえ~ 苦しみ~

若さゆえ~ 苦しみ~  若さゆえ~ 悩み な~んて歌がありましたっけ。

若さゆえ~ 悩み な~んて歌がありましたっけ。

苦しみ、悩むのは若さの特権だなんて思わないけれど(この歳でもいっぱい悩んでますもん)、

若い時って、何て純粋で向こう見ずなんでしょう。

昔から「かわいい子には旅をさせよ」とは言うけれど、

一人ぼっちでアラスカでのサバイバル生活は過酷過ぎる。

映画の中で彼は言う。

人生において必要なのはー実際の強さより強いと感じる心だ

一度は自分を試すこと

一度は太古の人間のような環境に身を置くこと

自分の頭と手しか頼れない

過酷な状況に一人で立ち向かうこと

何て純粋でストイックなんでしょう。

文学好きで体力もあり、意志が強く、孤独にも耐えられる精神力もある。

今どきこんな好青年がいるだろうかと思うほど。

誰にも何にも干渉されない自由な生活って憧れもするけれど、なかなかそんな勇気は無いなぁ。

誰にも会わない一人ぼっちの生活なんて、3日もしたら「 誰か、かまって~」と叫んでしまいそう。

誰か、かまって~」と叫んでしまいそう。

実際自分の力を試してみたいとか、広い世界を見てみたいと出かける若者は多いし、

バックパック一つでヒッチハイクをしながらなんてTVの企画もいっぱいありましたっけ。

若い男の子は特にそういう気持ちになるんだろうなぁとは思うけれど、

アラスカの荒野って・・・

ここまで彼を駆り立てたものは、一体なんだったのだろう?

映画の中で、

両親の不仲や父親の母への暴力を見ながら育ったことや、複雑な家庭環境、

世間体を気にし、お金で解決しようとする両親が描かれるけれど

そんなことは理由にはならないでしょう。

文学好きで、トルストイやバイロン、

ソロー(森の生活)やジャック・ロンドン(野生の叫び)の影響を受けたといっても

何でアラスカ?

彼が使った仮名「アレクサンダー・スーパートランプ」。

トランプ(tramp)は英語で放浪者とか無宿者の意味。

スーパートランプ(Supertramp)は、詩人で作家の英国人ウイリアム・ヘンリー・デービスの

アメリカでの放浪を描いた「スーパートランプの自伝(1908)」からとったのでしょうか。

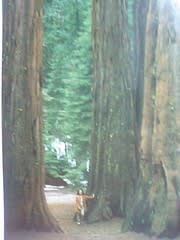

それにしてもアメリカの大自然はスゴイ 是非とも大スクリーンで見たい風景です。

是非とも大スクリーンで見たい風景です。

あんなとてつもなく過酷な大自然を身近に感じているアメリカ人の自然観は

日本人のそれとは当然違うんだろうな。

カリフォルニアの北部、ジャイアントレッドウッドの森に行った時は

自分が小人になったような錯覚を覚えた記憶がある。

そりゃ、ディズニーの「小人の森の物語 The Gnome-Mobile」なんて

コロボックルみたいな妖精?が出てきてもおかしくないなぁと思えました。

今でも主題歌が歌えるほど好きだった映画です。

走れ、走れ、ノームモビール・・・知りませんよね?

走れ、走れ、ノームモビール・・・知りませんよね?

ちなみに、この映画の主人公を演じているのは「メリーポピンズ」の子供たちです。

私ではありません、カリフォルニアのガイドブックより

デスバレーの入り口では「しっかり準備をして、自分の命は自分で守りなさい」

といった趣旨の骸骨の絵のついたパンフレットをもらいました

360度何も誰もいない岩と果てしない平原、ヒュ~という風の音以外何も無いところで、

ガス欠になったら終わりだなぁと小心者の私は怖くなりました。

*当時携帯は普及してませんでした

アメリカ在住の作家冷泉彰彦氏によると、

アメリカ人にとって、

『自然は穏やかに自分を包み込んでくれるものでもなければ、

人間の知恵と力でコントロールできるものでもない。

畏敬ではなく畏怖。自然は恐れの対象なのだ』そうです。

そんなアメリカ人にとって、北のはずれの「アラスカ」はどういう場所なのでしょう?

自然と相対峙する究極の場所なのかもしれません。

クリスは旅の途中、

狩りの心得を聞き、体力をつけるためトレーニングをし、

食用植物の図鑑を手に入れたりと、ただの思いつきでなく準備はしていたんだけれど・・・

残念だなぁ・・・もしあの川が増水していなくて、渡ることができていたなら・・・、

旅で出会った人たちと、影響を与え、与えられ、人との関わりの大切さも学んだし、

最後に「幸福が現実となるのは、それを誰かと分かち合った時だ」と気づいたのに・・・

きっとこの旅を通して一回りも二回りも大きくなって、

とても魅力的な人になっただろうし、素晴らしい旅行記も書けただろうに・・・

この映画でアカデミー助演賞にノミネートされたハル・ホルブルック。

山に登る途中で足を踏み外したり、心臓発作を起こさないかと心配しましたよ。

主演のエミール・ハーシュを始めて見たのは「卒業の朝 Emperor's Club」。

この映画に高校生で出演していたのは他に、今売り出し中の

ポール・ダノ(リトル・ミス・サンシャイン、ゼア・ウィル・ビー・ブラッド)

ジェシー・アイゼンバーグ(ハンティング・パーティー)。

最後に食べるものが無くて痩せこけたハーシュの姿は、かなりの減量に取り組んだようで

目を見張りました どうしたらあんなに減量できるのか…是非知りたい。

どうしたらあんなに減量できるのか…是非知りたい。

アメリカ映画でよく見かける、貨物列車に飛び乗って旅をするホーボーって、

見つかったらあんなにボコボコにされちゃうんですね

*良い子は真似をしないでね。

***** 今週 見た 映画 *****

10月 7日 「スルース SLEUTH」DVD

ジュード・ロウ/マイケル・ケインの息詰まる二人劇、

ローレンス・オリビエ/マイケル・ケインオリジナルのリメイク

「幸せな食卓」NHK BS2 日本映画

10月10日 「落下の王国」@シネスイッチ銀座

10月11日 「暴力脱獄 COOL HAND RUKE」DVD ポール・ニューマン主演

帰りにこれまた見たかった本作を109シネマズ川崎で鑑賞。

「12人の・・・」は2時間40分、本作は2時間28分、トータル5時間超え

ちょっと無茶をしてしまいました。

私の無謀はこの程度・・・

*************************

イントゥ・ザ・ワイルド INTO THE WILD

*************************

< ストーリー >

大学を優秀な成績で卒業したクリス(エミール・ハーシュ)は、両親からの新車の卒業祝いを断り、

学費として貯めていたお金も全額寄付し、放浪の旅に出る。

途中乗りなれた車を捨て、クレジットカードもIDカードも捨て、

農場で働いたり、カヤックでコロラド川下りをしたり。

旅を通して、様々な人との出会いと別れを繰り返し、アラスカへ。

そこで捨てられたバスを根城に生活をはじめる。

実話ですがドキュメンタリーではありません。

映画のコピーは

「そして僕は歩いて行く、まだ見ぬ自分と出会うため」 I NOW WALK INTO THE WILD.

「彼がすべてを捨てて旅立ったのは、物質社会から脱出して新たに生まれ変わり、

いかなるルールにも縛られない自由を得るためだった。」

若さゆえ~ 苦しみ~

若さゆえ~ 苦しみ~  若さゆえ~ 悩み な~んて歌がありましたっけ。

若さゆえ~ 悩み な~んて歌がありましたっけ。苦しみ、悩むのは若さの特権だなんて思わないけれど(この歳でもいっぱい悩んでますもん)、

若い時って、何て純粋で向こう見ずなんでしょう。

昔から「かわいい子には旅をさせよ」とは言うけれど、

一人ぼっちでアラスカでのサバイバル生活は過酷過ぎる。

映画の中で彼は言う。

人生において必要なのはー実際の強さより強いと感じる心だ

一度は自分を試すこと

一度は太古の人間のような環境に身を置くこと

自分の頭と手しか頼れない

過酷な状況に一人で立ち向かうこと

何て純粋でストイックなんでしょう。

文学好きで体力もあり、意志が強く、孤独にも耐えられる精神力もある。

今どきこんな好青年がいるだろうかと思うほど。

誰にも何にも干渉されない自由な生活って憧れもするけれど、なかなかそんな勇気は無いなぁ。

誰にも会わない一人ぼっちの生活なんて、3日もしたら「

誰か、かまって~」と叫んでしまいそう。

誰か、かまって~」と叫んでしまいそう。実際自分の力を試してみたいとか、広い世界を見てみたいと出かける若者は多いし、

バックパック一つでヒッチハイクをしながらなんてTVの企画もいっぱいありましたっけ。

若い男の子は特にそういう気持ちになるんだろうなぁとは思うけれど、

アラスカの荒野って・・・

ここまで彼を駆り立てたものは、一体なんだったのだろう?

映画の中で、

両親の不仲や父親の母への暴力を見ながら育ったことや、複雑な家庭環境、

世間体を気にし、お金で解決しようとする両親が描かれるけれど

そんなことは理由にはならないでしょう。

文学好きで、トルストイやバイロン、

ソロー(森の生活)やジャック・ロンドン(野生の叫び)の影響を受けたといっても

何でアラスカ?

彼が使った仮名「アレクサンダー・スーパートランプ」。

トランプ(tramp)は英語で放浪者とか無宿者の意味。

スーパートランプ(Supertramp)は、詩人で作家の英国人ウイリアム・ヘンリー・デービスの

アメリカでの放浪を描いた「スーパートランプの自伝(1908)」からとったのでしょうか。

それにしてもアメリカの大自然はスゴイ

是非とも大スクリーンで見たい風景です。

是非とも大スクリーンで見たい風景です。あんなとてつもなく過酷な大自然を身近に感じているアメリカ人の自然観は

日本人のそれとは当然違うんだろうな。

カリフォルニアの北部、ジャイアントレッドウッドの森に行った時は

自分が小人になったような錯覚を覚えた記憶がある。

そりゃ、ディズニーの「小人の森の物語 The Gnome-Mobile」なんて

コロボックルみたいな妖精?が出てきてもおかしくないなぁと思えました。

今でも主題歌が歌えるほど好きだった映画です。

走れ、走れ、ノームモビール・・・知りませんよね?

走れ、走れ、ノームモビール・・・知りませんよね?ちなみに、この映画の主人公を演じているのは「メリーポピンズ」の子供たちです。

私ではありません、カリフォルニアのガイドブックより

デスバレーの入り口では「しっかり準備をして、自分の命は自分で守りなさい」

といった趣旨の骸骨の絵のついたパンフレットをもらいました

360度何も誰もいない岩と果てしない平原、ヒュ~という風の音以外何も無いところで、

ガス欠になったら終わりだなぁと小心者の私は怖くなりました。

*当時携帯は普及してませんでした

アメリカ在住の作家冷泉彰彦氏によると、

アメリカ人にとって、

『自然は穏やかに自分を包み込んでくれるものでもなければ、

人間の知恵と力でコントロールできるものでもない。

畏敬ではなく畏怖。自然は恐れの対象なのだ』そうです。

そんなアメリカ人にとって、北のはずれの「アラスカ」はどういう場所なのでしょう?

自然と相対峙する究極の場所なのかもしれません。

クリスは旅の途中、

狩りの心得を聞き、体力をつけるためトレーニングをし、

食用植物の図鑑を手に入れたりと、ただの思いつきでなく準備はしていたんだけれど・・・

残念だなぁ・・・もしあの川が増水していなくて、渡ることができていたなら・・・、

旅で出会った人たちと、影響を与え、与えられ、人との関わりの大切さも学んだし、

最後に「幸福が現実となるのは、それを誰かと分かち合った時だ」と気づいたのに・・・

きっとこの旅を通して一回りも二回りも大きくなって、

とても魅力的な人になっただろうし、素晴らしい旅行記も書けただろうに・・・

この映画でアカデミー助演賞にノミネートされたハル・ホルブルック。

山に登る途中で足を踏み外したり、心臓発作を起こさないかと心配しましたよ。

主演のエミール・ハーシュを始めて見たのは「卒業の朝 Emperor's Club」。

この映画に高校生で出演していたのは他に、今売り出し中の

ポール・ダノ(リトル・ミス・サンシャイン、ゼア・ウィル・ビー・ブラッド)

ジェシー・アイゼンバーグ(ハンティング・パーティー)。

最後に食べるものが無くて痩せこけたハーシュの姿は、かなりの減量に取り組んだようで

目を見張りました

どうしたらあんなに減量できるのか…是非知りたい。

どうしたらあんなに減量できるのか…是非知りたい。アメリカ映画でよく見かける、貨物列車に飛び乗って旅をするホーボーって、

見つかったらあんなにボコボコにされちゃうんですね

*良い子は真似をしないでね。

***** 今週 見た 映画 *****

10月 7日 「スルース SLEUTH」DVD

ジュード・ロウ/マイケル・ケインの息詰まる二人劇、

ローレンス・オリビエ/マイケル・ケインオリジナルのリメイク

「幸せな食卓」NHK BS2 日本映画

10月10日 「落下の王国」@シネスイッチ銀座

10月11日 「暴力脱獄 COOL HAND RUKE」DVD ポール・ニューマン主演

自分がこの作品で一番好きな言葉です。

自己中心的かもしれないし、両親の想いを裏切ったことかもしれないですが、彼は自分の想いに沿った生き方を選びます。

そして、最後に、この言葉を残す・・・

邪魔だと思っていた親とのかかわりも、実は、感情を共有するものの一つだったことに気付く。

本当に深い映画だと思います。

SOMETHING ELSE の chiesan2006 のところに書き込まれているのを見つけました。

私のブログを介して、映画が好きな人の輪が広がっていくのはうれしいですね。

これからもよろしくお願いします。

>畏敬ではなく畏怖

主人公には、畏怖が足らなかったのかもしれません。

自分に正直に、そして自分の力を試す旅を選んで一人ぼっちで気付いたのが「幸福が現実となるのは、それを誰かと分かち合った時だ」って皮肉ですね。

亮さんのブログからchiesan2006さんのところも飛ばせて頂きました。映画好きの輪、広げたいですね。

こちらこそ、今後とも宜しくお願いいたします。

でも彼の場合は、迂闊とか無謀というより、運が悪かったという気がします。2週間ほど早く狩人が来てくれていれば・・・と思わずにはいられません。

自分も地球に生きる動物だと感じたかったのでしょうか?

鶏と猪の解体経験がおありなんですか!すごいですね。あんなに早く虫などがわくんでしょうか?

「ファースト・フード・ネーション」で牛の解体の一部が出ていましたが、私達の命が別の命を頂いて成り立っているということを再認識しました。頭ではわかっているけれど、日頃きれいにパック詰めされた肉しか目にすることないですもんね。

鹿一頭を一人では・・・無理です~。

この旅から帰ってこれていればと思うと、亡くなられたことが残念でなりません。

大自然の美しさと恐ろしさを感じました。