わたし、英国に行ったことがありません。

そして今日に至るまで、大きな認識違いをしておりました

英国と聞いて何を思い浮かべますか?

王室、女王、お城、サッカー、テニス、シェークスピア、ガーデニング、パンクにミニスカート、

タータンチェック、ハリー・ポッター、等々。

英国映画と聞いて何を思い出すでしょう?

「マイ・フェア・レディー」「アラビアのローレンス」「007シリーズ」「日の名残り」

「ノッティングヒルの恋人」「プライドと偏見」「ブリジット・ジョーンズの日記」「クイーン」「リトル・ダンサー」

こんなのを思い浮かべるのではないでしょうか?

そもそも、国名をイギリス、人をイギリス人と呼ぶこと自体が大きな間違いだというのです。

以前英国出身の男性に「イギリス人?」と聞いて、えらく叱られました。

彼曰く「まったく日本人は・・・。僕はスコットランド出身だからイギリス人じゃない!」とのこと。

えっ ?じゃあ、何て言えばいいのよ

?じゃあ、何て言えばいいのよ

イギリス即ちイングランドはロンドンを含む地域のみを指しており、

英国すべてを指しているわけではないということでした。

無知でごめんなさ~い と日本人を代表して謝っておきました

と日本人を代表して謝っておきました

正式名称は「グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国」。

社会科のテストでもない限りこんな正式名称聞くことないよねぇ。

一般的にはUK(ユナイテッド・キングダム)で、

イングランド、ウエールズ、スコットランド、アイルランドからなる。

それぞれ出身者をイングリッシュ、ウエルシュ、スコティッシュ、アイリッシュと呼び、

まとめてブリティッシュというそうな。(スコティッシュやアイリッシュは好まないらしいけれど…)

それ以来、「イギリス」と言うのは止めました。「英国」「UK」と言うようにしています。

そしてUKはアメリカ同様、「人種のるつぼ」だなんて・・・。

そりゃぁ、旧植民地出身のインド系(印僑)、アフリカ系、アラブ系や華僑の方々が多いのは想像はつきますが、地域にもよるでしょうが、実際通りを歩いていてそんなに「多民族国家」を感じるのかなぁ~?

前出の映画を見る限り、あまり感じなかったなぁ~。

ところが最近の映画を見ていると、舞台はロンドン?と言いたくなるような映画に

頻繁にお目にかかるのです。

「イースタン・プロミス」では英国のロシアンコミュニティーを描いていましたが、

「こわれゆく世界の中で」では主人公ジュード・ロウとビジネスパートナーの友人はブリティッシュながら、

妻はスエーデン人、出会うのは旧ユーゴ、サラエボ出身の移民、周りにはアフリカ系、

中国系などなど。

そしてケン・ローチ監督の「この自由な世界で」を見て、ちょっとビックリ!

英国ってこんなことになっていたんですね。

**************************

この自由な世界で IT'S A FREE WORLD・・・

**************************

< ストーリー > goo映画さんより

シングルマザーのアンジーの仕事は、外国へ行き労働者を集める事。

ある日突然クビを告げられた彼女は、今までのノウハウと経験を生かして、

自分で職業紹介所を立ち上げる。

親友のローズを共同経営に、二人は移民労働者たちを集めて仕事の斡旋を始めた。

アンジーの努力もあり、仕事は増えていくが、やがてトラブルが出始める。

会社の賃金未払いのため、移民たちにお金を払えなくなった事から、彼女は道を踏み外していく…。

恥ずかしながら、ケン・ローチ監督の映画初めて見ました。

監督は弱い立場にいる人たちを好んで描かれるそうで、

この映画の主人公アンジーもシングルマザーで学歴・キャリアなし、弱い立場のひとりです。

ポーランドでリクルート手腕を発揮しても、セクハラにあい、非難するとあっさりクビに。

低賃金でこき使われ、何か起こると真っ先に切り捨てられる移民労働者とそうは変わらない。

そんな状況から脱するために一念発起、人助けにもなるからと自ら移民専門の職業紹介所を立ち上げる。

元々多民族国家であった上に、2004年東欧のEU加盟国の労働者を受け入れたことで

2005年までに政府の予想をはるかに超える32万9千人が流入、

そのうちの59%はポーランド人でダントツだそうな。

違法移民もいるだろうから、実際の数字はこれを上回るとんでもない数ですね。

言葉の問題もあり、自国ではインテリでも英国では単純労働の需要しかないし、

朝早くからならんで移民同士で職を奪い合うことになる。

資本主義の下では各々の利益をめぐって、少しでも高い賃金を求める労働者と、

少しでも人件費を抑えたい資本家とのせめぎ合いが起こる。

強い立場の雇用側は続々とやってくる移民の労働力を背景に足元を見てこき使い、

搾取し果ては首にする。

皮肉なことに、企業の側ももはや低賃金の移民労働者失くしては立ち行かない。

雇用側と移民労働者を結びつけるアンジーは、

その狭間で自分の利益を確保する為労働者の賃金をピンはねをし、

友人を裏切り、違法なことにも手を染め、どんどん嫌な人間になっていく。

必死に頑張れば頑張るほど、どんどん追い詰められ、弱い立場の人たちを踏みつけにする。

息子を引き取って、もう少し良い生活をしたいと望んでいただけだったのに・・・

そんな彼女を冷静に見つめ、孫の世話を引き受けている父は、

「自分の幸せのために、他人を踏みつけにしてもいいのか?」と問う。

行き過ぎた資本主義、拝金主義とグローバル化の波が押し寄せる中、

父親世代とアンジーの世代の間に、労使関係や労働に対する意識や倫理感といったものが

英国だけでなく日本を含め世界中で大きく変わってしまったと言えるでしょう。

ホリエモンや村上ファンド代表の「お金儲けして何が悪い」という発言を思い出します。

アンジーが徐々に変わっていく過程に怖いものを感じると共に、

自分もそんな流れの中に飲み込まれるかも知れないという不安を感じました。

彼女をそんな風に追い詰め、変えてしまった今の社会のシステムや

「しょうがないじゃない」という風潮、

欲しいものに直ぐ手が届く便利なスピードアップした日々の中、

「心の余裕」を失くしてしまっているような気がします。

この自由な世界で、果たして本当の自由って何なんでしょう?

外国人労働者・移民を受け入れるかどうかは日本にとっても大きな問題です。

最近インドネシアから看護士さんや介護士さんが来日し、

今後フィリッピンからの労働力も期待されているようです。

でもあまりにも人数が増えると、

移民労働者に仕事を取られたという不満や、言語や文化の違いからくる軋轢から、

排斥の動きが起こることが考えられるし、、

2世代3世代の子供たちは現地語で育ち両親との会話に支障が出る等々

外国人労働者を受け入れるか否かには、まだまだ考える余地がありそうですね。

話は変わりますが、英国アクセントはアメリカでめっちゃもてる らしい。

らしい。

「ラブ・アクチュアリー」の中でもてない男がアメリカへ行き、モテモテで帰ってくるシーンをあって、

ありえな~い と思っていたが、

と思っていたが、

本当にアメリカ人は英国アクセントをキュートと感じるそうです。

英国アクセントが苦手な私には、これも大いなる誤解でした。

***** 今週 見た 映画 *****

10月24日 「隣のリッチマン ENVY」DVD ジャック・ブラック、ベン・スティラー主演

「やわらかい手」DVD

「ジェーン・オースティンの読書会」DVD

そして今日に至るまで、大きな認識違いをしておりました

英国と聞いて何を思い浮かべますか?

王室、女王、お城、サッカー、テニス、シェークスピア、ガーデニング、パンクにミニスカート、

タータンチェック、ハリー・ポッター、等々。

英国映画と聞いて何を思い出すでしょう?

「マイ・フェア・レディー」「アラビアのローレンス」「007シリーズ」「日の名残り」

「ノッティングヒルの恋人」「プライドと偏見」「ブリジット・ジョーンズの日記」「クイーン」「リトル・ダンサー」

こんなのを思い浮かべるのではないでしょうか?

そもそも、国名をイギリス、人をイギリス人と呼ぶこと自体が大きな間違いだというのです。

以前英国出身の男性に「イギリス人?」と聞いて、えらく叱られました。

彼曰く「まったく日本人は・・・。僕はスコットランド出身だからイギリス人じゃない!」とのこと。

えっ

?じゃあ、何て言えばいいのよ

?じゃあ、何て言えばいいのよ

イギリス即ちイングランドはロンドンを含む地域のみを指しており、

英国すべてを指しているわけではないということでした。

無知でごめんなさ~い

と日本人を代表して謝っておきました

と日本人を代表して謝っておきました

正式名称は「グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国」。

社会科のテストでもない限りこんな正式名称聞くことないよねぇ。

一般的にはUK(ユナイテッド・キングダム)で、

イングランド、ウエールズ、スコットランド、アイルランドからなる。

それぞれ出身者をイングリッシュ、ウエルシュ、スコティッシュ、アイリッシュと呼び、

まとめてブリティッシュというそうな。(スコティッシュやアイリッシュは好まないらしいけれど…)

それ以来、「イギリス」と言うのは止めました。「英国」「UK」と言うようにしています。

そしてUKはアメリカ同様、「人種のるつぼ」だなんて・・・。

そりゃぁ、旧植民地出身のインド系(印僑)、アフリカ系、アラブ系や華僑の方々が多いのは想像はつきますが、地域にもよるでしょうが、実際通りを歩いていてそんなに「多民族国家」を感じるのかなぁ~?

前出の映画を見る限り、あまり感じなかったなぁ~。

ところが最近の映画を見ていると、舞台はロンドン?と言いたくなるような映画に

頻繁にお目にかかるのです。

「イースタン・プロミス」では英国のロシアンコミュニティーを描いていましたが、

「こわれゆく世界の中で」では主人公ジュード・ロウとビジネスパートナーの友人はブリティッシュながら、

妻はスエーデン人、出会うのは旧ユーゴ、サラエボ出身の移民、周りにはアフリカ系、

中国系などなど。

そしてケン・ローチ監督の「この自由な世界で」を見て、ちょっとビックリ!

英国ってこんなことになっていたんですね。

**************************

この自由な世界で IT'S A FREE WORLD・・・

**************************

< ストーリー > goo映画さんより

シングルマザーのアンジーの仕事は、外国へ行き労働者を集める事。

ある日突然クビを告げられた彼女は、今までのノウハウと経験を生かして、

自分で職業紹介所を立ち上げる。

親友のローズを共同経営に、二人は移民労働者たちを集めて仕事の斡旋を始めた。

アンジーの努力もあり、仕事は増えていくが、やがてトラブルが出始める。

会社の賃金未払いのため、移民たちにお金を払えなくなった事から、彼女は道を踏み外していく…。

恥ずかしながら、ケン・ローチ監督の映画初めて見ました。

監督は弱い立場にいる人たちを好んで描かれるそうで、

この映画の主人公アンジーもシングルマザーで学歴・キャリアなし、弱い立場のひとりです。

ポーランドでリクルート手腕を発揮しても、セクハラにあい、非難するとあっさりクビに。

低賃金でこき使われ、何か起こると真っ先に切り捨てられる移民労働者とそうは変わらない。

そんな状況から脱するために一念発起、人助けにもなるからと自ら移民専門の職業紹介所を立ち上げる。

元々多民族国家であった上に、2004年東欧のEU加盟国の労働者を受け入れたことで

2005年までに政府の予想をはるかに超える32万9千人が流入、

そのうちの59%はポーランド人でダントツだそうな。

違法移民もいるだろうから、実際の数字はこれを上回るとんでもない数ですね。

言葉の問題もあり、自国ではインテリでも英国では単純労働の需要しかないし、

朝早くからならんで移民同士で職を奪い合うことになる。

資本主義の下では各々の利益をめぐって、少しでも高い賃金を求める労働者と、

少しでも人件費を抑えたい資本家とのせめぎ合いが起こる。

強い立場の雇用側は続々とやってくる移民の労働力を背景に足元を見てこき使い、

搾取し果ては首にする。

皮肉なことに、企業の側ももはや低賃金の移民労働者失くしては立ち行かない。

雇用側と移民労働者を結びつけるアンジーは、

その狭間で自分の利益を確保する為労働者の賃金をピンはねをし、

友人を裏切り、違法なことにも手を染め、どんどん嫌な人間になっていく。

必死に頑張れば頑張るほど、どんどん追い詰められ、弱い立場の人たちを踏みつけにする。

息子を引き取って、もう少し良い生活をしたいと望んでいただけだったのに・・・

そんな彼女を冷静に見つめ、孫の世話を引き受けている父は、

「自分の幸せのために、他人を踏みつけにしてもいいのか?」と問う。

行き過ぎた資本主義、拝金主義とグローバル化の波が押し寄せる中、

父親世代とアンジーの世代の間に、労使関係や労働に対する意識や倫理感といったものが

英国だけでなく日本を含め世界中で大きく変わってしまったと言えるでしょう。

ホリエモンや村上ファンド代表の「お金儲けして何が悪い」という発言を思い出します。

アンジーが徐々に変わっていく過程に怖いものを感じると共に、

自分もそんな流れの中に飲み込まれるかも知れないという不安を感じました。

彼女をそんな風に追い詰め、変えてしまった今の社会のシステムや

「しょうがないじゃない」という風潮、

欲しいものに直ぐ手が届く便利なスピードアップした日々の中、

「心の余裕」を失くしてしまっているような気がします。

この自由な世界で、果たして本当の自由って何なんでしょう?

外国人労働者・移民を受け入れるかどうかは日本にとっても大きな問題です。

最近インドネシアから看護士さんや介護士さんが来日し、

今後フィリッピンからの労働力も期待されているようです。

でもあまりにも人数が増えると、

移民労働者に仕事を取られたという不満や、言語や文化の違いからくる軋轢から、

排斥の動きが起こることが考えられるし、、

2世代3世代の子供たちは現地語で育ち両親との会話に支障が出る等々

外国人労働者を受け入れるか否かには、まだまだ考える余地がありそうですね。

話は変わりますが、英国アクセントはアメリカでめっちゃもてる

らしい。

らしい。「ラブ・アクチュアリー」の中でもてない男がアメリカへ行き、モテモテで帰ってくるシーンをあって、

ありえな~い

と思っていたが、

と思っていたが、本当にアメリカ人は英国アクセントをキュートと感じるそうです。

英国アクセントが苦手な私には、これも大いなる誤解でした。

***** 今週 見た 映画 *****

10月24日 「隣のリッチマン ENVY」DVD ジャック・ブラック、ベン・スティラー主演

「やわらかい手」DVD

「ジェーン・オースティンの読書会」DVD

プレミアラウンジ。

プレミアラウンジ。

ジャズ鍵盤奏者、ファッツ・ウォーラーの映画を作ろうってことになる。

ジャズ鍵盤奏者、ファッツ・ウォーラーの映画を作ろうってことになる。

!

!

靴を通信手段にするって、オリジナルにあったのね

靴を通信手段にするって、オリジナルにあったのね

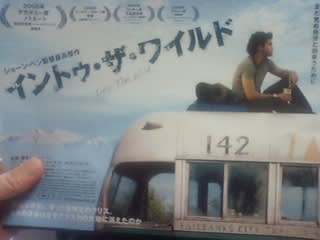

是非とも大スクリーンで見たい風景です。

是非とも大スクリーンで見たい風景です。

毎月1日はサービスデー!

毎月1日はサービスデー!

ワーナーブラザース、ヒーロー大決戦

ワーナーブラザース、ヒーロー大決戦 がいるじゃないか!

がいるじゃないか!

なんですか?

なんですか? 熾烈~。

熾烈~。

羨望の的、誰だって、テロリストならずとも欲しい~よね。

羨望の的、誰だって、テロリストならずとも欲しい~よね。