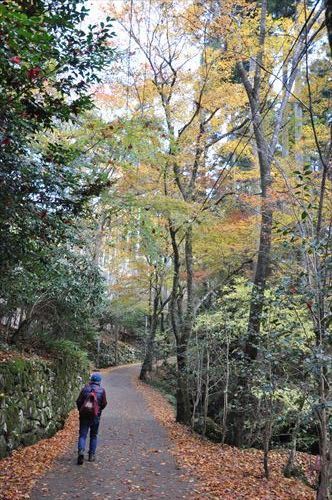

2014.11.27(木)、2014年の紅葉の見納めはここと決めてやってきました。ここは「下賀茂神社の糺の森」です。ここは未だ早めの、しかし美しい”紅葉のトンネル”をゆっくり味わいながら神殿に向かいます。

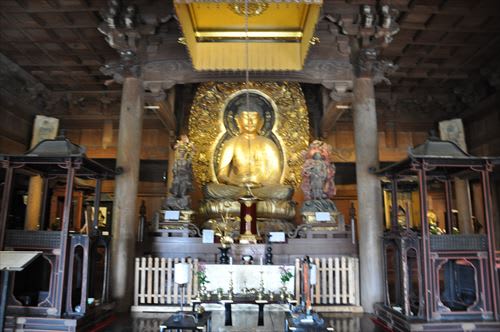

下は、結婚式だったのか、モデルさんたちなのかわからず仕舞いでした。

以上で今年の紅葉はおしまいとさせていただきます。 ブログの記事が紅葉の写真ばっかりで、内容の希薄な記事の連続であったことを、お詫びしたいと思います。この先は少し記事が途絶えるかもしれません。

また、「京都の紅葉の名所」へは、これらすべてをの書き込み公開していますが、一部は少し後になるやもしれません。 ホームページ表紙への記載は、今年末までとし、その後は「ブログ索引」から「旅の記録-紅葉狩り」へと進み、京都の末尾の「京都・紅葉の名所」へと進んで頂くと見る事が出来ます。

今回の「京都・紅葉名所」シリーズなど、多くの写真を撮りました。その写真の中で少しは増しな写真を選び、1500Pxの大判で見られるようにいたしました。 ホームページの中の「フォトギャラリー」から見ることができますので、よろしければご覧ください。 (スライドもできます。)