”SOU HROSTAO AKOMA ENA KLAMA”by PEGGY ZINA

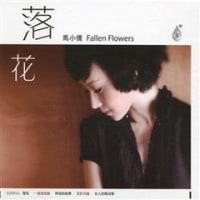

山岸凉子の世界、みたいな俯く女のジャケイラストが気になって手に入れましたはギリシャ演歌のライカの歌い手、ペギー・ジナ女史のこのアルバム。歌詞カードを開けば、まさにその山岸凉子作品の登場人物実写版、みたいなペギー女史の写真に出会ったりいたします。

しかし、ファーストネームがペギー、と英語風なのが昔ながらの芸能界っぽさで、逆に嬉しくなるじゃないか。そして今、うっかり書いてしまったが、ライカという音楽は、例えばタイの大衆歌謡ルークトゥンを演歌と呼ぶような要領で演歌と呼んでしまっていいのかどうか。存在としてはそんなものかと思うんだが。

CDを回せば聴こえくる、酒と男と哀しい運命とギリシャの夜風にさらされて鍛えました、みたいなペギー女史のハスキー・ボイス。90年代デビューで、これが12作目のアルバムということで、もう中堅の歌い手と呼んでいいのだろうか。

先に書いた、古い芸能界っぽい汚れの中に身を沈め、馴染みきって生きてきた女の気怠さなんかがペギー女史の歌の奥にはジットリと脈打っているように感じられる。そんな生き方の中で自分を守るために身につけた彼女なりの孤高と気品と。

あれこれ言ってるが、単にそのような芸風、ということはもちろんあるよ、それが芸能界だから。

鳴り渡るブズーキの響き。と同時に、結構カッチリしたロックバンドがバックを務める。それは彼女の歌から土俗を奪い今日的方向に持って行くよりむしろ、ライカというギリシャ・ローカルな哀歌を、広く東西に、それも民衆の足元にジワジワと広がるがゆえに地図では見えない歌謡曲連続体の一員に加える、そちらの方により作用しているのではないか。

そんな”聖なる通俗性”を孕んだペギー女史の歌の中の”聖なる汚れ”みたいなものに、妙に惹かれてしまっている昨今である。

14曲目、曲名のあとにカッコしてパリとか書いてある割にはロシア民謡風メロディな曲の、霧に包まれた古都の夜に吹き寄せる吹雪の寂寥が心に残った。いや、そんな歌かどうか、もちろんわからないんだけどさ。