「東日本大震災」から10年が経った。一週間近く前になるが、この間図書館で借りていたカミュの本があったので、そちらを先に書いていた。3月11日は結構テレビのニュース番組を見ていたが、いろいろと思うところがあった。しかし、その日に書かなかったことで、文科相が中教審に諮問した「学校安全」の問題を書けることになった。

(大槌町で花火)

(大槌町で花火)

「10年」は確かに大きな節目だが、その日付自体には意味はない。しかし、そういう時しか大きな報道はないわけで、現に一週間すればテレビも新聞もほとんど報じていない。「風化させてはいけない」と毎年のように言われつつ、その後に生まれた人が多数になっていけば「風化」が進む。それでも原爆や沖縄戦のことを思い出すと、50年ぐらい経ってから初めて思い出を語れるようになった人がいる。まだ行方不明の人も多いし、原発事故から戻れない地区もある。僕はまだ語られていないことも多いのではないかと思っている。

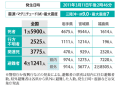

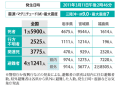

(東北三県の被害状況)

(東北三県の被害状況)

今回久しぶりに当時の津波や原発事故の映像をずいぶん見たことで、僕も当時の状況を思い出すことが多かった。自分も陸前高田や気仙沼の惨状を見ているが、テレビ映像で毎年の変遷を見れば、10年で大きく変わったことが判る。それを「形の上では復興が進んだ」ということはできる。それが本当の意味での「復興」になっているのかとも思うが、「世の中はそういうもんだろう」とも思う。決めつける言葉ではなく、いろいろな人がいることを想像したい。

10年経って、当時は中学生・高校生だった人が今では教師や自治体職員になっている人がいる。取材に応じて、いかに記憶をつないでいくかを語っている。自分も大きな犠牲を受けたことを話せるようになっている。今度は伝えていく側になっている人がいる。それはもちろん素晴らしいことだと思ったけれど、当然取材に応じない人もいるだろう。

そもそも被災者だからと言って、頑張って自分のなりたい職業に就けたという人ばかりじゃないだろう。当然だが、10年前に思ったのとは違う人生を歩んでいる人の方が多いはずだ。テレビ画面の奥の方に、今はまだ語れない人が多くいるだろうことを思っている。

ところで「記憶をつなぐ」という意味では「防災教育」が重要になる。前日に書いた中教審への諮問事項の二つ目が「第3次学校安全の推進に関する計画の策定について」になっていて、ちょうどこの問題を扱っている。前回も挙げた「中央教育審議会(第128回)配付資料」には多くの貴重な論点が指摘されていて、学校関係者だけでなく広く検討されるべきだ。

現状認識の部分を引用すると、「甚大な被害をもたらした東日本大震災から10 年を迎え、時間の経過とともに震災の記憶が風化し取組の優先順位が低下することが危惧されています。また,今後発生が懸念されている首都直下地震や南海トラフ巨大地震等に対して,児童生徒等の命を守るための対策が喫緊の課題となっています。さらに近年,豪雨災害が激甚化・頻発化しており,防災教育の充実は喫緊の課題です。」となっている。

(内閣府の「防災教育」ページ)

(内閣府の「防災教育」ページ)

さらに「防災教育」に止まらず、SNSをめぐる問題や新型コロナウイルス感染症など、児童生徒の安全に関する環境が悪化しているということで「安全教育」の重要性に触れている。現状認識は多くの人が共有するものだと思う。ただそれに関して、「学校における組織体制の在り方や関係機関との連携」「校内体制の在り方」などを指摘するのは、いかにも文科省の発想だ。

もちろんマニュアル整備も重要だし、校内研修も大事だ。教員養成段階での安全教育も大切だ。しかし、「大川小学校の教訓」は何だっただろうか。地震はいつ起こるか判らない。管理職はよく出張するし、教員だって出張も休暇もある。いくら事前に訓練していても、まさに地震発生時には教員は全員はいないのである。学校に「組織的に対応する」ことだけを求めていたら、いざという時に「指示待ち」で動けない教師がいて、手遅れになりかねない。

それは教師だけに限らない。会社や飲食店でも同じで、最後は自分が責任を持って判断するしかない。そういう時のための教育でなくてはならないと思う。いくら準備していても、地震は学校や自宅にいるときにだけ起こるわけではない。関東大震災はお昼に、阪神大震災は早朝に、東日本大震災は午後に起きた。次は通勤・通学の時間帯に起きるかもしれない。いろんなことを想定しなければいけない。

高校生はアルバイトしている生徒も多い。バイト先で被災して自宅に帰れないことも起こる。バイトであっても、その店では客を避難誘導する立場にある。そういうことなども考えて、単に学校内に止まらない「防災教育」を考えていく必要があるだろう。

(大槌町で花火)

(大槌町で花火)「10年」は確かに大きな節目だが、その日付自体には意味はない。しかし、そういう時しか大きな報道はないわけで、現に一週間すればテレビも新聞もほとんど報じていない。「風化させてはいけない」と毎年のように言われつつ、その後に生まれた人が多数になっていけば「風化」が進む。それでも原爆や沖縄戦のことを思い出すと、50年ぐらい経ってから初めて思い出を語れるようになった人がいる。まだ行方不明の人も多いし、原発事故から戻れない地区もある。僕はまだ語られていないことも多いのではないかと思っている。

(東北三県の被害状況)

(東北三県の被害状況)今回久しぶりに当時の津波や原発事故の映像をずいぶん見たことで、僕も当時の状況を思い出すことが多かった。自分も陸前高田や気仙沼の惨状を見ているが、テレビ映像で毎年の変遷を見れば、10年で大きく変わったことが判る。それを「形の上では復興が進んだ」ということはできる。それが本当の意味での「復興」になっているのかとも思うが、「世の中はそういうもんだろう」とも思う。決めつける言葉ではなく、いろいろな人がいることを想像したい。

10年経って、当時は中学生・高校生だった人が今では教師や自治体職員になっている人がいる。取材に応じて、いかに記憶をつないでいくかを語っている。自分も大きな犠牲を受けたことを話せるようになっている。今度は伝えていく側になっている人がいる。それはもちろん素晴らしいことだと思ったけれど、当然取材に応じない人もいるだろう。

そもそも被災者だからと言って、頑張って自分のなりたい職業に就けたという人ばかりじゃないだろう。当然だが、10年前に思ったのとは違う人生を歩んでいる人の方が多いはずだ。テレビ画面の奥の方に、今はまだ語れない人が多くいるだろうことを思っている。

ところで「記憶をつなぐ」という意味では「防災教育」が重要になる。前日に書いた中教審への諮問事項の二つ目が「第3次学校安全の推進に関する計画の策定について」になっていて、ちょうどこの問題を扱っている。前回も挙げた「中央教育審議会(第128回)配付資料」には多くの貴重な論点が指摘されていて、学校関係者だけでなく広く検討されるべきだ。

現状認識の部分を引用すると、「甚大な被害をもたらした東日本大震災から10 年を迎え、時間の経過とともに震災の記憶が風化し取組の優先順位が低下することが危惧されています。また,今後発生が懸念されている首都直下地震や南海トラフ巨大地震等に対して,児童生徒等の命を守るための対策が喫緊の課題となっています。さらに近年,豪雨災害が激甚化・頻発化しており,防災教育の充実は喫緊の課題です。」となっている。

(内閣府の「防災教育」ページ)

(内閣府の「防災教育」ページ)さらに「防災教育」に止まらず、SNSをめぐる問題や新型コロナウイルス感染症など、児童生徒の安全に関する環境が悪化しているということで「安全教育」の重要性に触れている。現状認識は多くの人が共有するものだと思う。ただそれに関して、「学校における組織体制の在り方や関係機関との連携」「校内体制の在り方」などを指摘するのは、いかにも文科省の発想だ。

もちろんマニュアル整備も重要だし、校内研修も大事だ。教員養成段階での安全教育も大切だ。しかし、「大川小学校の教訓」は何だっただろうか。地震はいつ起こるか判らない。管理職はよく出張するし、教員だって出張も休暇もある。いくら事前に訓練していても、まさに地震発生時には教員は全員はいないのである。学校に「組織的に対応する」ことだけを求めていたら、いざという時に「指示待ち」で動けない教師がいて、手遅れになりかねない。

それは教師だけに限らない。会社や飲食店でも同じで、最後は自分が責任を持って判断するしかない。そういう時のための教育でなくてはならないと思う。いくら準備していても、地震は学校や自宅にいるときにだけ起こるわけではない。関東大震災はお昼に、阪神大震災は早朝に、東日本大震災は午後に起きた。次は通勤・通学の時間帯に起きるかもしれない。いろんなことを想定しなければいけない。

高校生はアルバイトしている生徒も多い。バイト先で被災して自宅に帰れないことも起こる。バイトであっても、その店では客を避難誘導する立場にある。そういうことなども考えて、単に学校内に止まらない「防災教育」を考えていく必要があるだろう。