ヒッグス発見 素粒子実験の新段階② 新しい物理の世界へ

万物に質量(重さ)を与えたとされる「ヒッグス粒子」の探索実験が、新段階を迎えています。前回(20日付)は、巨大加速器「LHC」による新粒子発見の物語を紹介しました。ヒッグス粒子の正体を探る今後の実験は、物質と宇宙の謎にどう迫るのか―。

(中村秀生)

今年7月に発見されたヒッグスとみられる新粒子。その質量は、素粒子物理学にとって、理論の確かさを左右する重要な意味をもっています。

「標準理論」は、ヒッグス粒子の質量を理論的に予言することはできません。そのため研究者たちは探索実験の進展を固唾をのんで見守ってきました。判明した新粒子の質量は約126ギガ電子ボルト(GeV=素粒子などの質量を示すエネルギーの単位で、陽子の質量が約1GeV)でした。

ジュネーブ郊外にあるLHCの航空写真。巨大加速器は、総延長27キロメートルの地下トンネルに設置されています。(CERNアトラス実験グループ提供)

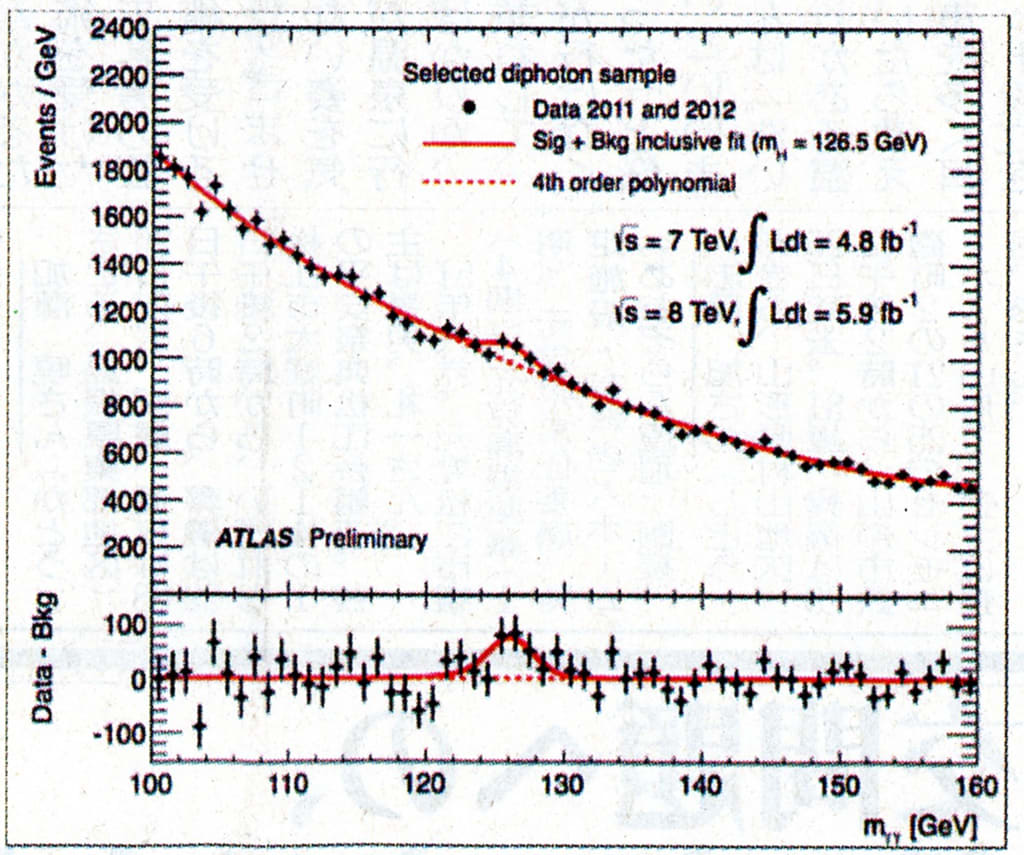

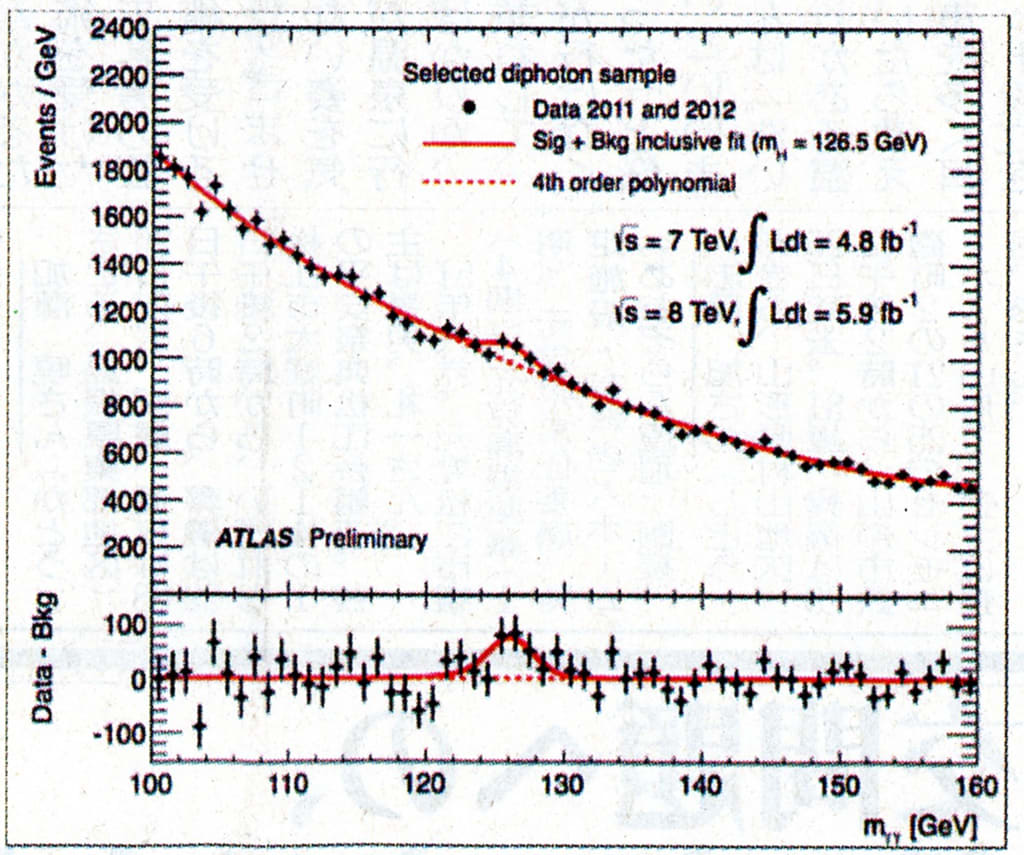

ヒッグス粒子がガンマ線のペアに崩壊するパターンを調べた解析結果。126GeV付近にみえるピークが、新粒子の存在とその質量を示しています(CERNアトラス実験グループ提供)

■微妙な値

「126GeVというのは微妙な値だ」と、実験チームの小林富雄・東京大学素粒子物理国際研究センター教授は言います。もし、ヒッグス粒子がもっと軽ければ、現在の加速器でつくり出せるレベルの10~100倍のエネルギー領域で標準理論が破たんをきたし、逆にもっと重ければ、標準理論を超える物理法則として有望視される「超対称性(SUSY・スージー)理論」が成り立たなくなる―「ちょうどどっちつかずの値だ」というのです。

宇宙に満ちる「暗黒物質」は、光では観測できませんが、重力によって光が曲がる「重力レンズ」効果によって分布が調べられています。衝突する銀河団の観測で、暗黒物質(青い部分)と、普通の物質(赤い部分)とが違う分布をしていることがわかっています(NASA提供)

標準理論は、既知の素粒子現象を精度よく説明できます。しかし、宇宙の4分の1を占める謎の暗黒物質(ダークマター)の正体は、標準理論の基本粒子とは異なる未知の粒子だと考えられています。その有力候補が、SUSY理論が予言する「超対称性粒子」です。

SUSY理論は標準理論を拡張する理論で、標準理論の基本粒子のそれぞれに、ある性質(スピン)が異なる“相棒”のSUSY粒子が存在するという仮説。LHC実験でSUSY粒子の発見が期待されていますが、現時点では実験的な証拠は得られていません。

小林さんは「標準理論には適用範囲があり“最終理論”でないことは確実だ。一方のSUSY理論も成り立つかどうかのギリギリまで追い詰められた。新粒子を調べ尽くすことで、新しい世界を開きたい」と言います。

■一人二役

ヒッグス粒子がさまざまな粒子に、それぞれ固有の質量を与えるメカニズムの検証も重要です。

「標準理論は、ヒッグス粒子が“一人二役”を演じると説明するが、本当かどうか確認が必要」と小林さん。一人二役というのは、物質粒子(フェルミ粒子)と力を伝える粒子(ポース粒子)の質量獲得のメカニズムの違いを意味しています。

質量とは動きにくさを表す性質。標準理論は、質量の起源を次のようなイメージで説明します。

宇宙誕生後、すべての粒子の質量はゼロで、「ヒッグス場」で満たされた真空の中を光速で動き回っていた▽100億分の1秒後、宇宙の温度が1000兆度まで下がると突然ヒッグス場の状態が偏った(相転移)▽このときボース粒子のZ粒子とW粒子は、ヒッグス場がもっていたある成分を内部に取り込んだため動きにくく(重く)なった。残りの成分がヒッグス粒子として現れ、水蒸気が水になるように凝結した。同時に、クォークや電子などのフェルミ粒子は、凝結したヒッグス粒子と反応を始め、結合が強い粒子ほど動きにくく(重く)なった―。

「Z粒子とW粒子は、原始的な細胞が進化の過程でエネルギーを生み出すミトコンドリアを体内に取り入れたように、内部に新たな形質として質量を獲得した」(小林さん)のに対し、フェルミ粒子はヒッグス粒子との結合によって質量を得るという、異なるメカニズムが働いているのです。

LHCの実験データでは、ヒッグス粒子のおもな崩壊パターン5通りのうち、Z粒子とW粒子への崩壊は、標準理論の予測とほぼ合っており、ポース粒子の質量獲得メカニズムは実証されつつあります。小林さんが今後注目するのは、ボトムクォークのペア、タウ粒子のペアに崩壊する残りの2通り。「フェルミ粒子とヒッグス粒子の結合の強さが、理論通りに質量と比例するか調べたい」

もし予測とずれていれば、新粒子が標準理論のヒッグス粒子ではなく、SUSY理論が予言する5個のヒッグス粒子の一つの可能性もあります。

素粒子物理学の新しい世界への突破口が、いま開かれつつあります。

(おわり)

【ヒッグス粒子の一般公開講演会】=東大研究センター

東京大学素粒子物理国際研究センターは9月1日、「ヒッグス粒子に迫る」と題した一般公開講演会を開きます。アトラス実験でデータ解析を主導する浅井祥仁・東大准教授、素粒子理論で活躍する北野龍一郎・東北大学准教授が講演します。

会場は東大本郷キャンパス安田講堂。

午後1時30分~3時30分(正午開場)。入場無料で当日先着順(700人)。

問い合わせ先は同センター 電話03(3815)8384

「しんぶん赤旗」日刊紙 2012年8月27日付掲載

ヒッグス粒子の質量が陽子の126倍とは驚きです。

鉛やウラン並の重さです。それだけまでのエネルギーを持っているのですね。

「粒子」という名前を冠していますが、「エネルギー」とか「波」とかと理解してもいいとの事です。

「サイエンスZERO」 「ヒッグス粒子! 素粒子の不思議ワールドへの招待」

2012年9月2日(日)夜11時30分~12時まで。 Eテレ(NHK教育)

ヒッグス粒子。テレビでずいぶん取り上げてたけど「結局よく分からなかった…」というあなたへ。実はヒッグスは「粒じゃない」! 素粒子の不思議ワールドへご招待します!

SUSY理論ってのも興味深いですね。

生物を構成している分子は同じ原子配列でも鏡面体ってのがあって、右手と左手の違いの様に立体構造が鏡に映したように2つのものがあるとか・・・。

それが、まか不思議なことに、生物を構成している分子では片方(左手)の方しかないとの事。

それを素粒子レベルで再現することになるんですから・・・

「暗黒物質」は遠い宇宙空間だけではなくって、今あなたの目の前にもあるんですって。

ただ、通常の物質とはまったく反応しないので「見えない」ということですね。

かつて、アインシュタインの時代に、物理学に「不可知論」が横行しかけたことがありましたが・・・

「見えない」からって、不可知ってことはけっしてないと思います。

新しい物理学の発展に期待します。

万物に質量(重さ)を与えたとされる「ヒッグス粒子」の探索実験が、新段階を迎えています。前回(20日付)は、巨大加速器「LHC」による新粒子発見の物語を紹介しました。ヒッグス粒子の正体を探る今後の実験は、物質と宇宙の謎にどう迫るのか―。

(中村秀生)

今年7月に発見されたヒッグスとみられる新粒子。その質量は、素粒子物理学にとって、理論の確かさを左右する重要な意味をもっています。

「標準理論」は、ヒッグス粒子の質量を理論的に予言することはできません。そのため研究者たちは探索実験の進展を固唾をのんで見守ってきました。判明した新粒子の質量は約126ギガ電子ボルト(GeV=素粒子などの質量を示すエネルギーの単位で、陽子の質量が約1GeV)でした。

ジュネーブ郊外にあるLHCの航空写真。巨大加速器は、総延長27キロメートルの地下トンネルに設置されています。(CERNアトラス実験グループ提供)

ヒッグス粒子がガンマ線のペアに崩壊するパターンを調べた解析結果。126GeV付近にみえるピークが、新粒子の存在とその質量を示しています(CERNアトラス実験グループ提供)

■微妙な値

「126GeVというのは微妙な値だ」と、実験チームの小林富雄・東京大学素粒子物理国際研究センター教授は言います。もし、ヒッグス粒子がもっと軽ければ、現在の加速器でつくり出せるレベルの10~100倍のエネルギー領域で標準理論が破たんをきたし、逆にもっと重ければ、標準理論を超える物理法則として有望視される「超対称性(SUSY・スージー)理論」が成り立たなくなる―「ちょうどどっちつかずの値だ」というのです。

宇宙に満ちる「暗黒物質」は、光では観測できませんが、重力によって光が曲がる「重力レンズ」効果によって分布が調べられています。衝突する銀河団の観測で、暗黒物質(青い部分)と、普通の物質(赤い部分)とが違う分布をしていることがわかっています(NASA提供)

標準理論は、既知の素粒子現象を精度よく説明できます。しかし、宇宙の4分の1を占める謎の暗黒物質(ダークマター)の正体は、標準理論の基本粒子とは異なる未知の粒子だと考えられています。その有力候補が、SUSY理論が予言する「超対称性粒子」です。

SUSY理論は標準理論を拡張する理論で、標準理論の基本粒子のそれぞれに、ある性質(スピン)が異なる“相棒”のSUSY粒子が存在するという仮説。LHC実験でSUSY粒子の発見が期待されていますが、現時点では実験的な証拠は得られていません。

小林さんは「標準理論には適用範囲があり“最終理論”でないことは確実だ。一方のSUSY理論も成り立つかどうかのギリギリまで追い詰められた。新粒子を調べ尽くすことで、新しい世界を開きたい」と言います。

■一人二役

ヒッグス粒子がさまざまな粒子に、それぞれ固有の質量を与えるメカニズムの検証も重要です。

「標準理論は、ヒッグス粒子が“一人二役”を演じると説明するが、本当かどうか確認が必要」と小林さん。一人二役というのは、物質粒子(フェルミ粒子)と力を伝える粒子(ポース粒子)の質量獲得のメカニズムの違いを意味しています。

質量とは動きにくさを表す性質。標準理論は、質量の起源を次のようなイメージで説明します。

宇宙誕生後、すべての粒子の質量はゼロで、「ヒッグス場」で満たされた真空の中を光速で動き回っていた▽100億分の1秒後、宇宙の温度が1000兆度まで下がると突然ヒッグス場の状態が偏った(相転移)▽このときボース粒子のZ粒子とW粒子は、ヒッグス場がもっていたある成分を内部に取り込んだため動きにくく(重く)なった。残りの成分がヒッグス粒子として現れ、水蒸気が水になるように凝結した。同時に、クォークや電子などのフェルミ粒子は、凝結したヒッグス粒子と反応を始め、結合が強い粒子ほど動きにくく(重く)なった―。

「Z粒子とW粒子は、原始的な細胞が進化の過程でエネルギーを生み出すミトコンドリアを体内に取り入れたように、内部に新たな形質として質量を獲得した」(小林さん)のに対し、フェルミ粒子はヒッグス粒子との結合によって質量を得るという、異なるメカニズムが働いているのです。

LHCの実験データでは、ヒッグス粒子のおもな崩壊パターン5通りのうち、Z粒子とW粒子への崩壊は、標準理論の予測とほぼ合っており、ポース粒子の質量獲得メカニズムは実証されつつあります。小林さんが今後注目するのは、ボトムクォークのペア、タウ粒子のペアに崩壊する残りの2通り。「フェルミ粒子とヒッグス粒子の結合の強さが、理論通りに質量と比例するか調べたい」

もし予測とずれていれば、新粒子が標準理論のヒッグス粒子ではなく、SUSY理論が予言する5個のヒッグス粒子の一つの可能性もあります。

素粒子物理学の新しい世界への突破口が、いま開かれつつあります。

(おわり)

【ヒッグス粒子の一般公開講演会】=東大研究センター

東京大学素粒子物理国際研究センターは9月1日、「ヒッグス粒子に迫る」と題した一般公開講演会を開きます。アトラス実験でデータ解析を主導する浅井祥仁・東大准教授、素粒子理論で活躍する北野龍一郎・東北大学准教授が講演します。

会場は東大本郷キャンパス安田講堂。

午後1時30分~3時30分(正午開場)。入場無料で当日先着順(700人)。

問い合わせ先は同センター 電話03(3815)8384

「しんぶん赤旗」日刊紙 2012年8月27日付掲載

ヒッグス粒子の質量が陽子の126倍とは驚きです。

鉛やウラン並の重さです。それだけまでのエネルギーを持っているのですね。

「粒子」という名前を冠していますが、「エネルギー」とか「波」とかと理解してもいいとの事です。

「サイエンスZERO」 「ヒッグス粒子! 素粒子の不思議ワールドへの招待」

2012年9月2日(日)夜11時30分~12時まで。 Eテレ(NHK教育)

ヒッグス粒子。テレビでずいぶん取り上げてたけど「結局よく分からなかった…」というあなたへ。実はヒッグスは「粒じゃない」! 素粒子の不思議ワールドへご招待します!

SUSY理論ってのも興味深いですね。

生物を構成している分子は同じ原子配列でも鏡面体ってのがあって、右手と左手の違いの様に立体構造が鏡に映したように2つのものがあるとか・・・。

それが、まか不思議なことに、生物を構成している分子では片方(左手)の方しかないとの事。

それを素粒子レベルで再現することになるんですから・・・

「暗黒物質」は遠い宇宙空間だけではなくって、今あなたの目の前にもあるんですって。

ただ、通常の物質とはまったく反応しないので「見えない」ということですね。

かつて、アインシュタインの時代に、物理学に「不可知論」が横行しかけたことがありましたが・・・

「見えない」からって、不可知ってことはけっしてないと思います。

新しい物理学の発展に期待します。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます