【昨秋には21回目の日米合同慰霊祭】

2月19日。太平洋戦争末期の1945年のこの日、南海の孤島硫黄島(東京都小笠原村)に米軍の海兵隊が上陸を開始した。沖合には約800隻にも上る米軍の艦船。その数日前から日本陣地に激しい空爆と艦砲射撃を繰り返していた。米軍の中には「占領は時間の問題」という楽観論もあった。事実4日後には南部の摺鉢山山頂に星条旗が翻る。だが日本軍は長期持久戦で対抗、戦闘は3月25日まで続いた。日本軍は約2万1900人が戦死したとされる(生還は約1000人)が、一方の米軍の死傷者も約2万8700人(うち死者約6800人)に達した。

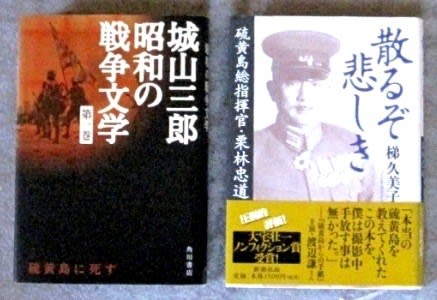

日本軍を陣頭指揮したのは栗林忠道陸軍中将(1891-1945)。梯久美子著『散るぞ悲しき 硫黄島総指揮官栗林忠道』によると、指揮官に指名したのは首相の東条英機で、その際「どうかアッツ島のようにやってくれ」と言ったという。アッツ島の戦いは日本軍初の〝玉砕〟で知られる。しかし栗林は自ら起草した「敢闘の誓」の一項に「最後の一人となるもゲリラに依って敵を悩まさん」と記し〝万歳突撃〟を厳禁した。栗林が米軍を迎え撃つため練り上げた戦術が島全体の地下要塞化。手作業で掘った地下壕の全長は約18kmにもなった。だが1カ月余に及ぶ抵抗もむなしく最後を迎える。栗林は大本営宛ての決別電文に辞世の句を添えた。「国のため重きつとめを果し得で 矢弾尽き果て散るぞ悲しき」。最後の生存兵2人が投降したのは終戦から3年半後49年1月のことだった。

日本守備隊の中に竹西一(1902-45)という軍人がいた。男爵だったため〝バロン西〟という愛称で呼ばれた。馬術障害飛越競技で1931年のロス五輪に出場し金メダルに輝いた国民的英雄だ。硫黄島には戦車第26連隊長として派遣された。西にとって総指揮官栗林は陸軍士官学校騎兵科の大先輩。城山三郎は短編『硫黄島に死す』で西の栄光の軌跡と壮絶な最期を描いた。「城山三郎 昭和の戦争文学」(全6巻)の第1巻冒頭に収められている。

米軍上陸から6日目の2月25日、西部隊の兵士が逃げ遅れた米兵を撃った。西は倒れた米兵を「軍医の手に渡すと共に、自ら訊問に当たった。彼は母親からの手紙を持っていた。(母は、お前が早く帰ってくることだけを待っています)と、あった。西は、ふっと泰徳のことを思った。軍医に最善を尽くしてくれるようにたのんだ」。泰徳というのは西の長男。その米兵は翌朝死んだという。約1カ月後の3月20日、西部隊は火焔放射器による襲撃を受け、西は顔に重いやけどを負い片目を失った。2日後、西はその異様な形相で「突撃!」と壕を飛び出すと、300m先で機銃掃射を受け両足に貫通銃創を負った。西はそばにいた見習士官に「おれを宮城に向けてくれ」と命じた後、銃口をこめかみに当てると「隻眼でいたずらっぽく笑い、ついで、引金を引いた」。

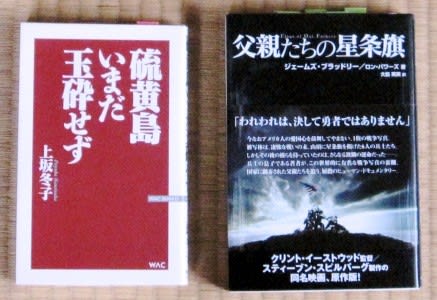

1974年秋、200人余の大型墓参団を乗せた大型船が東京・竹芝桟橋から硫黄島に向け出航した。船には西連隊長の長女も乗っていたという。この墓参を企画したのは元硫黄島警備隊司令だった和智恒蔵(1900-90)。戦闘が始まる前に本土帰還を命じられた和智は僧侶となって、残りの人生を日米両軍の慰霊のための活動に捧げた。その和智を主人公にノンフィクション作家上坂冬子は『硫黄島いまだ玉砕せず』を書いた。和智は「硫黄島協会」を設立したり、アイゼンハワー、ケネディ両大統領に日本兵の遺骨収集の嘆願書を送ったりした。和智の元に米兵が記念に持ち帰った日本兵の髑髏(どくろ)が郵送されてきたこともあった。和智と米国側の退役海兵隊員の尽力で、1985年2月には硫黄島で日米合同の式典が開かれた。和智の発案で「名誉の再会」と名付けられた。昨年秋には21回目の合同慰霊祭が行われている。

硫黄島の戦いは文学作品の題材となったほか映画化も相次いだ。最初の映画はジョン・ウェイン主演の『硫黄島の砂』(1949年)。近年では2006年にクリント・イーストウッド監督の2本の米国映画が公開された。『父親たちの星条旗』では摺鉢山に星条旗を掲げた6人の家族や生還者のその後の姿を追っている。6人のうち3人は戦死し、生還者3人は帰国直後、戦争の経費を捻出する戦時国債の宣伝に駆り出された。ただ生還者の1人は家族に硫黄島について口にすることなく、一時は毎晩涙を流し続けた。別の1人はアルコールに溺れ何回も逮捕された。

もう1つの映画『硫黄島からの手紙』は日本側からの視点で描かれた作品で、渡辺謙が総指揮官の栗林中将を演じた。上官の体罰を受ける西郷という若い日本兵を栗林が助ける場面から始まる。西郷を演じたのは二宮和也(嵐)。オーディションで監督の目に留まり、準主役に抜擢された。パン屋をやっていた西郷は身重な妻を残して召集された。栗林のメッセンジャー役として奔走した西郷は栗林から最後に「誰にも分からないように埋めてくれ」と託される。クリント・イーストウッドはこの2つの作品を通して何を描こうとしたのか。それは狂気というほかない戦争の愚かさや若者を送り出した家族の悲痛な叫び、そして生還者たちの癒えることのない心の痛みだったのではないだろうか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます