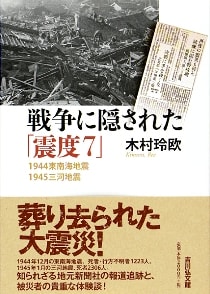

【木村玲欧著、吉川弘文館発行】

著者木村玲欧(れお)氏は1975年生まれ、2004年京都大学大学院情報学研究科博士後期課程修了。名古屋大学大学大学院助教、富士常葉大学准教授などを経て、現在、兵庫県立大学環境人間学部・大学院環境人間学研究科准教授。著書に『歴史災害を防災教育に生かす―1945三河地震』や『日本歴史災害事典』(共著)など。

太平洋戦争末期の1944年(昭和19年)12月7日、紀伊半島沖で東南海地震が発生した。マグニチュード(M)7.9、死者・行方不明1223人。三重県尾鷲町(現尾鷲市)では最高9mの津波が襲来した。その37日後の45年1月13日には愛知県三河地方を震源とするM6.8の三河地震が発生、死者は2306人に達した。名古屋市から集団疎開していた国民学校の児童たちも多く犠牲になった。だが、2つの地震は戦時報道管制下で「意図的に隠された」。

第1章「地震はいかにして隠されたのか」で、著者は「報道管制によって地震情報・適切な対応について住民への周知徹底ができず、被害拡大を招いた」とみる。言論統制は復旧・復興にも多くの困難をもたらした。「戦争で物資が不足している上に、報道管制によって被災地外へ地震・津波の被害情報がほとんど伝わらず、人的・物的支援がほとんどなかった」。

第2章では報道管制の実態に触れながら、朝日・読売の全国紙2紙と地元の中部日本新聞を取り上げ、約4カ月にわたる地震報道を丹念に分析した。3紙に共通したのは①記事の大きさはベタ記事(1段見出しの記事)が主流②詳細な被害情報には触れず「被害微小」というあいまい、かつ事実に反した報道がなされた――など。「政府は被害を小さく見せ、国民の戦意喪失を回避し、敵国への情報漏洩を防ぐ意図があったことが推察される」。当時は激しい空襲の時期とも重なる。全国紙にとって地震報道は「相対的に掲載の優先順位が低かったことも考えられる」。

第3~6章では2つの地震の被災者の体験談を通して、当時の時代背景が人々の災害に対する意識や行動にどう影響を与えたのかを探る。著者は仮定の話と断ったうえで「戦時中とはいえ、当時から地震・津波の知識の普及、自然災害に対する備え、津波警報発表の仕組みが存在していたならば、被害を極小化することも十分に可能であった」とし、最終第7章でも改めて防災教育の重要性を説く。