【大石内蔵助の石塔建立のため山科に寄付の記載も】

江戸時代中期の丹波亀山藩城下町(京都府亀岡市)の古文書「惣割(そうわり)勘定帳」が約70年間分そっくり見つかった。厚さ10cm前後の勘定帳が2冊。これだけ長期にわたる江戸期の惣(自治組織)の活動内容を記した古文書が見つかったのは国内で初めてとみられる。草木染の染色家で古文書研究家の上田寿一さん(京都市左京区大原)が京都市内の古書店で発見した。上田さん本人が読み下しに取り組んでおり、18日、亀岡市東竪町の自治会会議所でその中間報告会があった。記載された町名の大半は今も現存しており、200年以上前の町衆の活動の様子がくっきりと現代に蘇ってきた。

【1764~1835年、戸数や活動内容などを詳細に記載】

見つかった勘定帳は明和元年(1764年)から天保6年(1835年)までの72年間分。町名や戸数、活動内容、各種取り決め、収支報告書などが和紙1枚1枚に毛筆で詳細に書かれており、当時の町衆の生活の一端を浮き彫りにしている。中には山科に大石内蔵助の石塔建立のために寄付した金額を記載されたくだりもあった。毎年、町名ごとに軒数が記入されているが、明和元年は21町合わせて959軒になっている。呉服町・紺屋町・京町・本町などほとんどの町名は今と同じ。ただ当時の亀山藩の城下町は武家衆と町衆が混住しており、軒数が町衆のみか、あるいは町衆と武家衆の合計かは今のところ不明という。

明和元年から約5年分の勘定帳を調べると、活動内容には①宗旨人別調べ②町人に課せられる夫役の夫銀集金③殿様の送迎④殿様や町惣代・町子頭への礼銭(盆・暮れの挨拶代)⑤行き倒れ者らの世話⑥会所の修理や惣割寄り合い――などがあった。それらの総費用を軒数で割って集金しており、明和元年は1軒につき1匁(もんめ、1匁は小判1両の60分の1)、翌年は1匁2分になっていた。

【戸籍調べには6年に1回寺社奉行も出席、費用は全て町側の負担】

宗旨人別調べはいわば年1回の戸籍調べで、上田さんによると12年に2回(子午年)の大改(おおあらため)のほか、中改、小改があったという。大改の場合、藩から役人の手代、下手代のほか寺社奉行自ら出席し、現存する正誓寺や地蔵堂などに町衆が全員集められ帳面と照合し間違いがないかなどを4日間かけて点検したそうだ。奉行への謝礼などそれにかかる諸費用は全て自治組織持ち。町の財政が苦しい時には大改を中改に変えてもらった年があったことも分かった。

勘定帳には「覚(おぼえ)」として詳細な取り決めも記していた。何か出費がある場合、有力者に立て替えてもらい、年度末の精算までの間の利息を払う。その仮払いを「控(ひかえ)」と呼び、「覚」は「控銀利息」として「月1分2厘とするが、小物の分は無利子とする」と定めている。上田さんは「江戸時代、幕府は年2割の利息を限度としていた。勘定帳の控銀利息からも金利は今とあまり変わらないことが分かる」という。

【1年間の主な出来事が分かる収支報告書】

「覚」には「役人の御見分の時、昼食夕食は軽いものとし、その費用は15匁以内」「役人より無心があった時、正当なもので100~150匁であれば、名主相談の上、半分は惣割勘定に入れてもよい」といったことも明記していた。行き倒れ人があった場合は「すぐ役人に知らせ、もし死亡した時は差図(さしず)を受け、名主立ち会いの上処置する。費用の半分は惣割勘定へ入れること」。藩外から来て行き倒れで亡くなる人は多い年には約20人に上ったという。

明和元年の収支報告書を見ると「殿様献上干し鯛50枚代 100匁」「殿様ご病気に付き矢田護摩代 3匁」「殿様御葬礼(11月20日没)道作り人足賃」などの項目があった。朝鮮通信使の接待に関する記述も見られる。報告書からは1年間の主な出来事なども分かるというわけだ。

【都名所図会にも山科に内蔵助の古蹟】

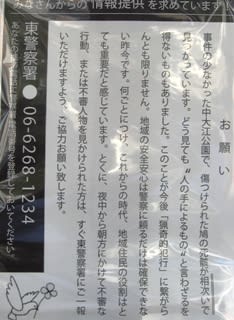

忠臣蔵の大石内蔵助の石塔については、寛政8年(1796年)10月の項に「拾五匁五分 京山志奈 大石蔵之助 石塔勧化」(上の写真㊧)という記載が見つかった。勧化(かんげ)は堂塔を建立・修理するために寄付を募ること。内蔵助は討ち入りの前の1年余り山科に隠れ住んだ。討ち入りが1702年、切腹し果てたのが翌03年だから、寄付は90年余り後のことになる。「拾遺都名所図会」(写真㊨)にも「山科大石古蹟」として石碑が描かれている。ただ、この図会が作製されたのは寄付した年より前に遡る。上田さんは「もっと詳しく検証する必要があるが、石塔完成後に寄付のお願いがあったのかもしれない」と話す。

上田さんは約10年前に自ら設立した「大原古文書研究会」の代表を務める。古文書を読みこなすのは素人にとって容易ではないが、「丹念に繰り返し目を通すと判読できようになる」という。「惣割勘定帳」は亀岡市東竪町の古文書解読講座の講師を務めていた縁もあって、古書店で目に止まって購入した。「古文書を読むということは現代にどうつながっているかということを探ること」と上田さん。これまでに勘定帳の半分強の40年分に目を通したという。解読が進むと、またサプライズの新事実が浮かび上がってくるかもしれない。