初夏なのに、夏日を超え真夏日と思える昨日、

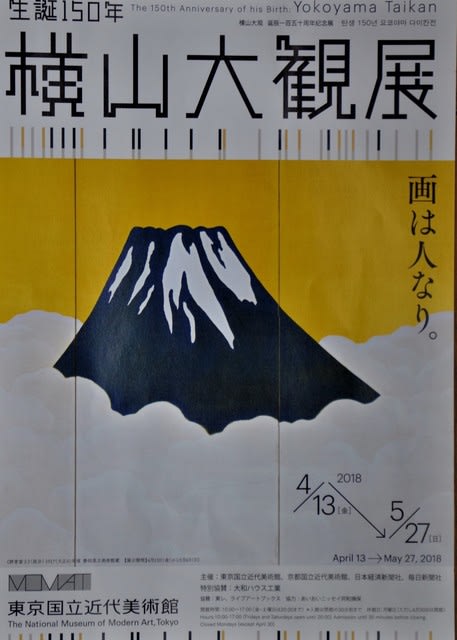

東京国立近代美術館(地下鉄東西線竹橋駅徒歩3分)の「生誕150年 横山大観展」を見てきた。

20代から晩年まで、明治・大正・昭和にかけて大作を描き続けた近代日本画の大家。

その大回顧展である。

竹橋駅を出ると、平日とあって、同世代の爺婆?がほとんど。

混雑を覚悟したが、意外にスムーズに見られた。

屏風絵の大作に圧倒されたが、圧巻は長さ40mにも及ぶ水墨画「生々流転」。

列は大渋滞、幾重もの人が並ぶ。

大作を見続け、いささか疲れた後に、この行列である。20~30分待ち。

はじめに下書きが続き、それも十分見ごたえがあるのだが、本作にはさらに驚かされた。

列は遅々として進まず、係員の「立ち止まらずにご覧ください」のアナウンス。

小さな水の流れが、次第に大きくなり、竜となり空に昇る。その物語が40mにもわたって続くのだ。

この作品一つを観るだけでも、来た甲斐があったというものである。

見終わった後、近くのパレスサイドビルでビールを一杯飲もうと思ったら、

「横山大観展」チケットの半券で、生ビール一杯無料。

疲れは癒されるし、得した気分になった。