梅田望夫の近著『ウエブ時代をゆく』(ちくま新書)を読んでいたら、こんな文章にぶつかった。

「時代の大きな変わり目」を生きているかもしれないという予感を抱きつつも、目の前の現実を眺めれば何も変わってないようにも見える。江戸末期の幕府関係者の意識や庶民感覚もそんなものだったろう。そもそも江戸末期なんてことは後世の高みから言っているだけのことで、同時代を生きていた人にはただ現在があるだけだった。

ジャンル違いの本であるが、ふと立ち止まるような気分になったのは、歴史を語るとき私たちは「後世の高み」から、勝手なことを言いいすぎてはいないか、という「歴史」に関する思いにとらわれたからである。実は並行して山川浩の『京都守護職始末』を読んでいた。明治44年に刊行された再版本を底本として詩人の金子光晴が口語訳し、遠山茂樹校注の東洋文庫版(平凡社)である。

山川浩、言わずと知れた旧会津藩士で、彼と戦った敵将の谷干城が男ぼれした男、明治の廃藩置県後は谷と親交を結び、西南戦争では谷の救出劇を演じた男である。この『京都守護職始末』は山川浩の遺稿を弟の健次郎が書き継いだもののようであるが、ほんとうは明治35年に出版しようとしたのを、旧長州藩士の三浦梧楼(陸軍中将、貴族院議員)が圧力をかけて差し止めたらしい。だから刊行が延びたのである。

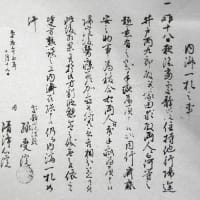

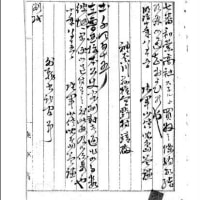

なぜなら、この書物には孝明天皇が松平容保にあてた宸翰の存在が明らかにされており、容保と会津藩の誠忠の事実が記されているからであった。会津藩は「朝敵」ではなかったと主張する書物は、とりもなおさず薩長閥で構成された新政府のいかがわしさをあぶりだすことになるからである。

全編の主調低音をなしているのは、山川浩のかなしさと静かな無念さである。

東洋文庫版の遠山茂樹の「解説」が良い。遠山はこう書いている。

明治維新の過程を尊王対佐幕、攘夷対開国の対抗からとらえ、いかなる政治勢力が真の尊王であったかを究明することを主眼とする維新史観が学問的に成り立ちえないことは、著者(山川浩のこと)の意図とは別に、本書の内容自体が史実を通して証明しているということができる。

ほんとうに、なにが勤王でなにが佐幕かという気になってくる。とりわけ明治も遠くなった今日、後世という高みから、幕末維新を私たちは単純な概念に抽象化して理解した気になってはいないか。たとえば「一会桑」などという当時の略語を歴史的用語のように見なして、会津をその中にくくってみたところで、むなしくはないか。

遠山茂樹は解説をこう結んでいる。

…本書の読者は、興味と感動とをわきおこさせる何物かがあることを知るだろう。それは、明治政府的維新史観が今日もなお力をもっており、それをくつがえす政界裏面の真相を知ることの興味であるかもしれない。個々人の誠意とか誠実とかを無残にふみにじってゆく政治のしくみにたいして抱く感懐かもしれない。あるいは政治の犠牲に供される悲劇の中にあって、なおそれに抵抗してやまない人間の善意と努力との美しさへの感動であるかもしれない。

「時代の大きな変わり目」を生きているかもしれないという予感を抱きつつも、目の前の現実を眺めれば何も変わってないようにも見える。江戸末期の幕府関係者の意識や庶民感覚もそんなものだったろう。そもそも江戸末期なんてことは後世の高みから言っているだけのことで、同時代を生きていた人にはただ現在があるだけだった。

ジャンル違いの本であるが、ふと立ち止まるような気分になったのは、歴史を語るとき私たちは「後世の高み」から、勝手なことを言いいすぎてはいないか、という「歴史」に関する思いにとらわれたからである。実は並行して山川浩の『京都守護職始末』を読んでいた。明治44年に刊行された再版本を底本として詩人の金子光晴が口語訳し、遠山茂樹校注の東洋文庫版(平凡社)である。

山川浩、言わずと知れた旧会津藩士で、彼と戦った敵将の谷干城が男ぼれした男、明治の廃藩置県後は谷と親交を結び、西南戦争では谷の救出劇を演じた男である。この『京都守護職始末』は山川浩の遺稿を弟の健次郎が書き継いだもののようであるが、ほんとうは明治35年に出版しようとしたのを、旧長州藩士の三浦梧楼(陸軍中将、貴族院議員)が圧力をかけて差し止めたらしい。だから刊行が延びたのである。

なぜなら、この書物には孝明天皇が松平容保にあてた宸翰の存在が明らかにされており、容保と会津藩の誠忠の事実が記されているからであった。会津藩は「朝敵」ではなかったと主張する書物は、とりもなおさず薩長閥で構成された新政府のいかがわしさをあぶりだすことになるからである。

全編の主調低音をなしているのは、山川浩のかなしさと静かな無念さである。

東洋文庫版の遠山茂樹の「解説」が良い。遠山はこう書いている。

明治維新の過程を尊王対佐幕、攘夷対開国の対抗からとらえ、いかなる政治勢力が真の尊王であったかを究明することを主眼とする維新史観が学問的に成り立ちえないことは、著者(山川浩のこと)の意図とは別に、本書の内容自体が史実を通して証明しているということができる。

ほんとうに、なにが勤王でなにが佐幕かという気になってくる。とりわけ明治も遠くなった今日、後世という高みから、幕末維新を私たちは単純な概念に抽象化して理解した気になってはいないか。たとえば「一会桑」などという当時の略語を歴史的用語のように見なして、会津をその中にくくってみたところで、むなしくはないか。

遠山茂樹は解説をこう結んでいる。

…本書の読者は、興味と感動とをわきおこさせる何物かがあることを知るだろう。それは、明治政府的維新史観が今日もなお力をもっており、それをくつがえす政界裏面の真相を知ることの興味であるかもしれない。個々人の誠意とか誠実とかを無残にふみにじってゆく政治のしくみにたいして抱く感懐かもしれない。あるいは政治の犠牲に供される悲劇の中にあって、なおそれに抵抗してやまない人間の善意と努力との美しさへの感動であるかもしれない。