毎年恒例の「第53回京の冬の旅」の非公開寺院特別公開が始まりました。

観光客の少なくなる冬場の京都で普段非公開の寺院を見せてもらえるイベントで今年も1/10(木)~3/18(月)まで行われます(一部公開期間の異なる寺院あり)。中には他の機会も含め初公開だったり、ほとんど公開されたことのない寺院が含まれる場合もあり、貴重なチャンスとして知られています。

今年は「京都にみる日本の絵画~近世から現代まで~」がテーマで計15カ所が公開されます。なぜか長谷川等伯と狩野山楽推しとなっており、この2人による画の公開が多いです。目玉は「京の冬の旅」初公開の善想寺、公開チャンスの少ない妙心寺の3つの塔頭(龍泉庵・麟祥院・天球院)や相国寺慈照院あたりだと思います。

毎回のことですが周辺寺院も合わせて回っていると1日では到底回りきれませんから2日に分けた方が良さそうです。

今回は烏丸通で東西に分けて

・妙心寺の塔頭+転法輪寺+善想寺(西)

・建仁寺の塔頭+相国寺慈照院(東)

という形で回ってみることにします。

せっかくですのでルート上にある寺院も合わせて回ることにして以下の通りとします。

[1/12(土)]

法金剛院→龍泉庵→麟祥院→天球院→転法輪寺→元祇園社→壬生寺→善想寺

[京の冬の旅のルール] ※いずれも一部例外がありますので公式サイトで確認を。

・拝観時間は10~16時(最終受付)

・拝観料は1カ所600円

・スタンプラリーを行っており達成するとお茶などのサービスが受けられます

12日は妙心寺の3つの塔頭をメインにします。妙心寺はJR京都駅からですと嵯峨野線で花園駅が最寄りです。妙心寺の北に仁和寺があり、その東側の道を北に上がると転法輪寺があります。

昼特がなくなりましたのでICカードの利用ですが、一旦京都駅の改札を出ないと運賃が安くなりません。大阪-花園は840円、大阪-京都が560円で京都-花園は200円ですから合計760円となり80円安くなります。改札を出るだけでここまで違うのですが以前なら昼特を使えば精算機で自動計算されていましたから意外面倒くさくなりました。

JR花園駅に到着。1898年に開業した古い駅ですが、民営化後に両隣に太秦と円町が開業しお客を取られる形になっています。特に円町駅が快速停車駅に昇格してからは乗客を奪われ、今では乗客数でダブルスコアをつけられています。

駅前は丸太町通で、すぐ近くに法金剛院があります。法金剛院は9時から拝観できますから先に立ち寄ってみましょう。

1130年に待賢門院が創建した律宗のお寺です。本尊は重要文化財に指定されている阿弥陀如来坐像で平安後期のものと言われています。

こちらの本堂の裏に安置されている高さ2.27mの大作です。

夏の蓮でも知られ、現存する最古の人工の滝と言われる「青女の滝」もあります。ただ花のない時期なので貸しきりでした。

こちらが法金剛院の御朱印です。

それでは本題の妙心寺へ。

妙心寺の境内は広く塔頭も40以上を数えます。回る順番を間違えるとかなり歩くことになりますから必ず事前に順番を考えて回ってください。今回は龍泉庵-麟祥院-天球院が良さそうです。

まずは南側の門を通ってすぐの龍泉庵へ。妙心寺創建当初からある塔頭の一つで、1481年に景川宗隆が創建しました。2014年の「京の冬の旅」以来の公開となります。ちょうど拝観開始の時刻でした。

ふすま絵が自慢で重要文化財になっている長谷川等伯の「枯木猿猴図」などを所蔵しています。枯木猿猴図の実物は京都国立博物館に寄託されていますので複製画となります。

こちらは現役で活躍する日本画家・由里本出さんの障壁画です。撮影OKとのことでした。1999年に開祖の没後500年を記念し描かれたもので、左手は四国の石鎚山、正面は阿蘇山だそうです。他にも羅臼岳や釧路湿原を描いた障壁画もあります。北海道の風景が描かれるのは現代ならではですね。

庭も手入れが良く、妙心寺でも有数の規模を誇る塔頭だけに所蔵品も圧倒されます。

龍泉庵の御朱印は書き置きになります。大判サイズしかないので頂くことは諦めました。

妙心寺の本堂を西から回り込んで裏手にあるのが麟祥院です。

1634年に碧翁愚完を開祖として創建、徳川家光の乳母であった春日局の菩提所です。麟祥院は東京の湯島にもあり、同じく春日局の菩提所となっています。家光が江戸と京都の2カ所に創建したためだそうです。

京都の麟祥院は通常非公開ですが過去何度か特別公開があったようです。

庭にこのような瓦が置かれています。両脇の「三」が麟祥院の寺紋です。この寺紋、どっかで見たことあるなぁと思ったら「三島神社」「三嶋大社」などで用いられる「角切三」です。春日局の嫁ぎ先であった稲葉氏の家紋でもあるそうです。

本堂は撮影禁止です。海北友雪のふすま絵雲龍図が自慢です。また霊屋には春日局像が安置されています。

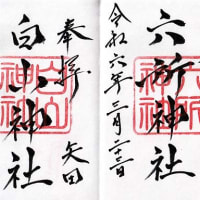

麟祥院の御朱印です。

3つめの天球院へ。歩いてすぐです。

1631年に姫路城主池田輝政の妹・天球院が開いた塔頭です。実際のところ費用を出したのは天球院の甥に当たる岡山藩主の池田光政のようです。こちらも普段非公開ですが時折特別公開があります。

池田家は元々織田家の家臣で、その後秀吉→家康と主君を変えて活躍、兄弟あわせると合計92万石の有力大名となりました。その後池田家は大きく分けると岡山藩と鳥取藩の2つの系統に分かれますが、いずれも外様大名としては最高格である「本国持(1つの国を全て領有し、薩摩島津氏・加賀前田氏など10家のみ)」の地位を保ち明治維新を迎えています。

岡山の池田家は戦後に十六代の隆政さんが天皇陛下の姉君にあたる厚子さまを迎えていますが、お子様がおられないまま2012年に亡くなられています。このままでは光政以来の家系は断絶することになってしまいます。池田家は池田動物園という私立の動物園を経営しており、隆政さんは長年園長をお務めでした。

天球院は狩野山楽・山雪によって描かれた重要文化財のふすま絵が自慢で、NHKが8Kカメラで収録したふすま絵が8K試験放送の際に使われました。またこのうちの「梅に遊禽図」は記念切手の題材にもなったそうです。ちなみに公開されているふすま絵はキヤノンが手がけた超高精細複製画に取り替えられています。じっくり見ても複製とはまず分かりません。

ロウバイが咲いており、いい香りです。

天球院の御朱印です。今回の公開にあたりオリジナル御朱印帳3種を用意しています。

天球院は妙心寺の北の端にありますから北側の門から出ることにします。

出口から少し歩くと嵐電妙心寺駅です。

今回はここまで。御朱印情報は後半の最後にまとめてご紹介します。

観光客の少なくなる冬場の京都で普段非公開の寺院を見せてもらえるイベントで今年も1/10(木)~3/18(月)まで行われます(一部公開期間の異なる寺院あり)。中には他の機会も含め初公開だったり、ほとんど公開されたことのない寺院が含まれる場合もあり、貴重なチャンスとして知られています。

今年は「京都にみる日本の絵画~近世から現代まで~」がテーマで計15カ所が公開されます。なぜか長谷川等伯と狩野山楽推しとなっており、この2人による画の公開が多いです。目玉は「京の冬の旅」初公開の善想寺、公開チャンスの少ない妙心寺の3つの塔頭(龍泉庵・麟祥院・天球院)や相国寺慈照院あたりだと思います。

毎回のことですが周辺寺院も合わせて回っていると1日では到底回りきれませんから2日に分けた方が良さそうです。

今回は烏丸通で東西に分けて

・妙心寺の塔頭+転法輪寺+善想寺(西)

・建仁寺の塔頭+相国寺慈照院(東)

という形で回ってみることにします。

せっかくですのでルート上にある寺院も合わせて回ることにして以下の通りとします。

[1/12(土)]

法金剛院→龍泉庵→麟祥院→天球院→転法輪寺→元祇園社→壬生寺→善想寺

[京の冬の旅のルール] ※いずれも一部例外がありますので公式サイトで確認を。

・拝観時間は10~16時(最終受付)

・拝観料は1カ所600円

・スタンプラリーを行っており達成するとお茶などのサービスが受けられます

12日は妙心寺の3つの塔頭をメインにします。妙心寺はJR京都駅からですと嵯峨野線で花園駅が最寄りです。妙心寺の北に仁和寺があり、その東側の道を北に上がると転法輪寺があります。

昼特がなくなりましたのでICカードの利用ですが、一旦京都駅の改札を出ないと運賃が安くなりません。大阪-花園は840円、大阪-京都が560円で京都-花園は200円ですから合計760円となり80円安くなります。改札を出るだけでここまで違うのですが以前なら昼特を使えば精算機で自動計算されていましたから意外面倒くさくなりました。

JR花園駅に到着。1898年に開業した古い駅ですが、民営化後に両隣に太秦と円町が開業しお客を取られる形になっています。特に円町駅が快速停車駅に昇格してからは乗客を奪われ、今では乗客数でダブルスコアをつけられています。

駅前は丸太町通で、すぐ近くに法金剛院があります。法金剛院は9時から拝観できますから先に立ち寄ってみましょう。

1130年に待賢門院が創建した律宗のお寺です。本尊は重要文化財に指定されている阿弥陀如来坐像で平安後期のものと言われています。

こちらの本堂の裏に安置されている高さ2.27mの大作です。

夏の蓮でも知られ、現存する最古の人工の滝と言われる「青女の滝」もあります。ただ花のない時期なので貸しきりでした。

こちらが法金剛院の御朱印です。

それでは本題の妙心寺へ。

妙心寺の境内は広く塔頭も40以上を数えます。回る順番を間違えるとかなり歩くことになりますから必ず事前に順番を考えて回ってください。今回は龍泉庵-麟祥院-天球院が良さそうです。

まずは南側の門を通ってすぐの龍泉庵へ。妙心寺創建当初からある塔頭の一つで、1481年に景川宗隆が創建しました。2014年の「京の冬の旅」以来の公開となります。ちょうど拝観開始の時刻でした。

ふすま絵が自慢で重要文化財になっている長谷川等伯の「枯木猿猴図」などを所蔵しています。枯木猿猴図の実物は京都国立博物館に寄託されていますので複製画となります。

こちらは現役で活躍する日本画家・由里本出さんの障壁画です。撮影OKとのことでした。1999年に開祖の没後500年を記念し描かれたもので、左手は四国の石鎚山、正面は阿蘇山だそうです。他にも羅臼岳や釧路湿原を描いた障壁画もあります。北海道の風景が描かれるのは現代ならではですね。

庭も手入れが良く、妙心寺でも有数の規模を誇る塔頭だけに所蔵品も圧倒されます。

龍泉庵の御朱印は書き置きになります。大判サイズしかないので頂くことは諦めました。

妙心寺の本堂を西から回り込んで裏手にあるのが麟祥院です。

1634年に碧翁愚完を開祖として創建、徳川家光の乳母であった春日局の菩提所です。麟祥院は東京の湯島にもあり、同じく春日局の菩提所となっています。家光が江戸と京都の2カ所に創建したためだそうです。

京都の麟祥院は通常非公開ですが過去何度か特別公開があったようです。

庭にこのような瓦が置かれています。両脇の「三」が麟祥院の寺紋です。この寺紋、どっかで見たことあるなぁと思ったら「三島神社」「三嶋大社」などで用いられる「角切三」です。春日局の嫁ぎ先であった稲葉氏の家紋でもあるそうです。

本堂は撮影禁止です。海北友雪のふすま絵雲龍図が自慢です。また霊屋には春日局像が安置されています。

麟祥院の御朱印です。

3つめの天球院へ。歩いてすぐです。

1631年に姫路城主池田輝政の妹・天球院が開いた塔頭です。実際のところ費用を出したのは天球院の甥に当たる岡山藩主の池田光政のようです。こちらも普段非公開ですが時折特別公開があります。

池田家は元々織田家の家臣で、その後秀吉→家康と主君を変えて活躍、兄弟あわせると合計92万石の有力大名となりました。その後池田家は大きく分けると岡山藩と鳥取藩の2つの系統に分かれますが、いずれも外様大名としては最高格である「本国持(1つの国を全て領有し、薩摩島津氏・加賀前田氏など10家のみ)」の地位を保ち明治維新を迎えています。

岡山の池田家は戦後に十六代の隆政さんが天皇陛下の姉君にあたる厚子さまを迎えていますが、お子様がおられないまま2012年に亡くなられています。このままでは光政以来の家系は断絶することになってしまいます。池田家は池田動物園という私立の動物園を経営しており、隆政さんは長年園長をお務めでした。

天球院は狩野山楽・山雪によって描かれた重要文化財のふすま絵が自慢で、NHKが8Kカメラで収録したふすま絵が8K試験放送の際に使われました。またこのうちの「梅に遊禽図」は記念切手の題材にもなったそうです。ちなみに公開されているふすま絵はキヤノンが手がけた超高精細複製画に取り替えられています。じっくり見ても複製とはまず分かりません。

ロウバイが咲いており、いい香りです。

天球院の御朱印です。今回の公開にあたりオリジナル御朱印帳3種を用意しています。

天球院は妙心寺の北の端にありますから北側の門から出ることにします。

出口から少し歩くと嵐電妙心寺駅です。

今回はここまで。御朱印情報は後半の最後にまとめてご紹介します。