火星が4月19日に合になるため、4月4日から5月1日までの間、地球と火星との通信が途絶えている状態です。

5月1日以降の最優先事項は、ドリルを使用する別の適切な岩を見つけることでしょう。

そして、科学者達は、the Yellowknife carbon storyを確立するために走ることを望んでいます。

Curiosityが6月前半にシャープ山の方へ移動し始めるとすれば、2014年1月までにその側面に達することになるでしょう。

以下に、John Grotzingerさん(Curiosity Project Scientist)とKirsten L. Siebach(planetary geologist )がLPSC(Lunar and Planetary Science Conference)で発表したことを紹介します。

彼らは、有機分子が保存されている可能性があり、生命適合性の環境を示す"boxwork"地質構造を見つけていました。

3月28日のMarsTodayの記事です。

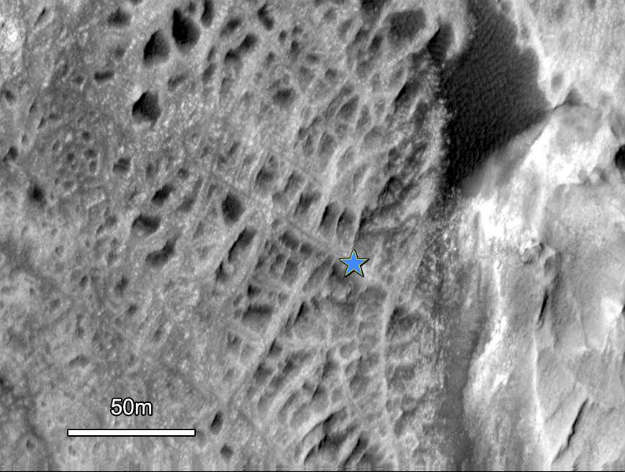

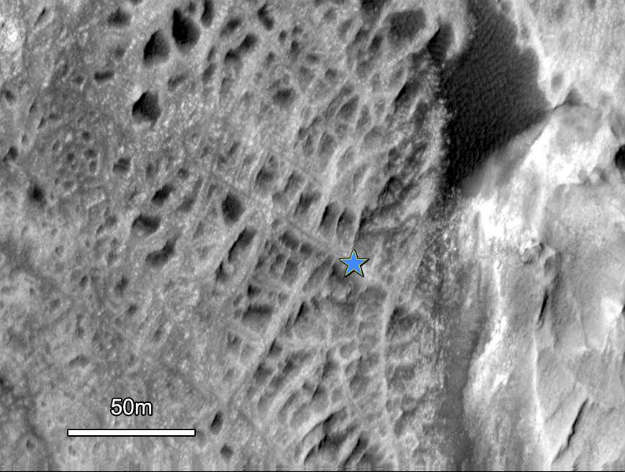

上図は、MRO(Mars Reconnaissance Orbiter)と OdysseyがCuriosityの着陸地点を選ぶために撮影した画像です。

その画像によってSharp山に大規模な"boxwork"地質構造があることが判りました。

それらは、クレーターの底にいるCuriosityから880mの高さにあり、Curiosityはそこへ数年かけて登って行くことになるようです。

そこは、広範囲の地下水の浸透を示していて、有機分子が保存されている可能性のある生命適合性の環境を示しています。

そこは、生命の生存に適した場所であったでしょう。

青の星印は、尾根の特徴を示しています。

この構造の地図作成は、このサイトでの水の最小量を定義するために利用されます。

MROによって撮影された上図の画像のとおり、 the boxwork構造は、屋根の無いビルのフレームのように見えます。

破砕ネットワークは、風に吹かれた暗い沈殿物で満たされた浅いくぼみによって分離された、明るいトーンの尾根として表わされます。

尾根は幅で平均4-5mとなり、尾根の中心を剥ぎ取られた薄い暗い一片によって時々マークされます。

くぼみは、深さ0.5mですが、深さ11.5フィート(3.5m)以内の険しい壁によって尾根から分けることができます。

Gale's Crater's Lakes

Yellowknife Bayエリアがしばしば古代の湖底であると見なされてきましたが、研究者は、直径約161kmのGaleクレーターの歴史の中で3つの大きな湖があったことを立証する証拠を解明したようです。

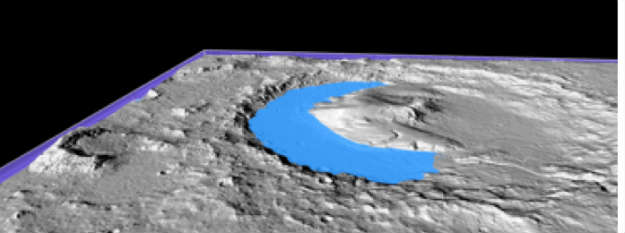

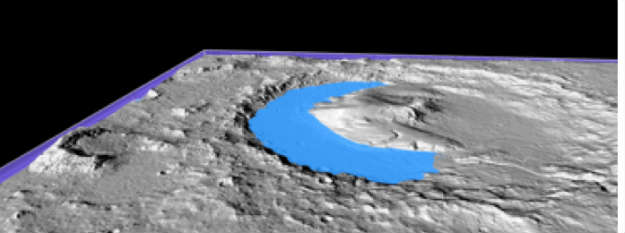

Sharp山が大部分水没している図です。

Sharp山が大部分水没している図です。

旧湖水線を立証する証拠は、デルタ、峡谷から局部扇状地堆積物までの地形的変化および地形学的段丘から成ります。

それらの湖、およびそれらが残した証拠は次のとおりです:

Highest Level Lake:Curiosityの高解像度色Mastcamカメラと軌道からの画像があります。

それによって、大きな湖がクレーターの縁を越すぐらい満杯で、島としてSharp山の上部15%を残す程度であったことを示すそうです。

650mの深さの湖が残っている様子です。

650mの深さの湖が残っている様子です。

A 2,133 ft. (650 m.) deep lake:Dietrichさんと Palucisさんは、Dr. Ross Irwinさん(a Smithsonian National Air & Space Museum geologist)による初期の仕事を引用して、その画像が100mの高さの暗いトーンのデルタがGaleクレーターの南西の隅に存在することを示すとLPSCで報告しました。

デルタの高さは、ラフにいうとSharp山の南側の逆の川底の低い端とクレーターの北東側の異なった段丘に相当します。

Dietrichさんと彼の同僚によれば、この高さは、現在の地形学によれば、湖は、平均深度650mで、約5,830平方kmを覆っていたことになります。

Boxwork level lake 558 ft. (170 m) deep:LPSCで著者は、箱状の特徴が存在するところで、別の湖がほぼ同じ高さに海岸線の跡を残したと報告しました。

シャープ山の湖の高さおよびGaleクレーターの壁の記録は、この湖が深さ170mだった周囲400kmの湖と一致するだろうということを示します。

この湖は、Sharp山の北そして東の側にありました。

湖水線のこの連続の最も単純な解釈は、水で満たされたクレーターがあり、

そして、次に地形学的に湖水線が、形成されるほど2つの高さで恐らく長く止まって、次第に水が無くなって行ったということです。

2つのより低い深い湖は、南から入る大きな峡谷のデルタによってマークされます。

有望な南部高地地方は沈殿物と同様に水の源として役立ちました。

3つの高い湖水線は、Sharp山とクレーター壁の中の堆積物の飽和を引き起こしていたでしょう。

Galeクレーター中の湖水線が減少するとともに、Curiosityが着陸した地点に非常に近い低地は、水が残った最後のエリアのうちの1つだろうと言うことです。

Sharp山が大部分水没している図です。

Sharp山が大部分水没している図です。 650mの深さの湖が残っている様子です。

650mの深さの湖が残っている様子です。