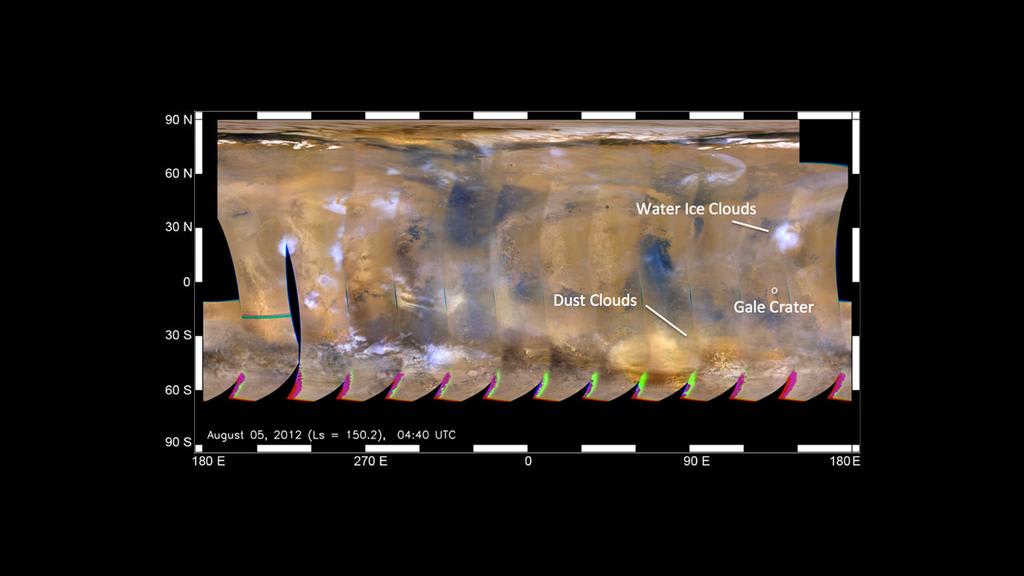

7月8日のNASAのJPLのニュースによりますと、マリネリス峡谷内でRSL(recurring slope lineae) が多数観測されたそうです。

http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6562

*RSL(recurring slope lineae):季節に対応して、暖かい時期にクレーターの斜面で観測されてきた水が流れたような黒い筋のことです。

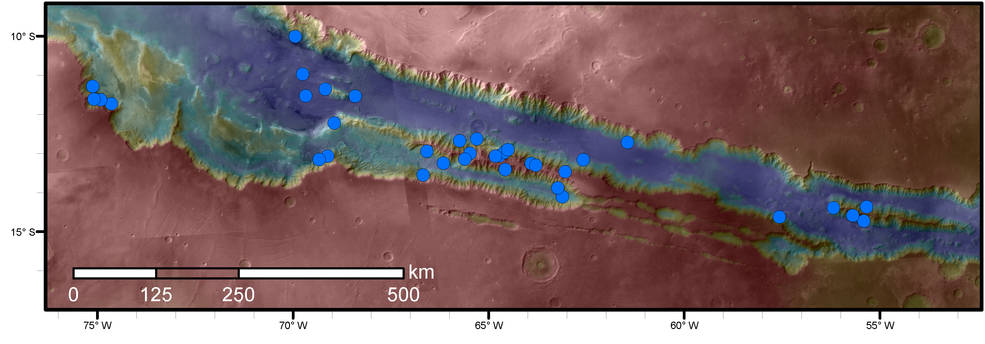

MRO(マーズリコネイサンスオービター)のHiRISEカメラによるものです。

下図の青のポイントがRSLで、41サイトで観測されています。

各サイトは、HiRISEカメラで5.4km×12kmの範囲の単一画像として撮影されています。

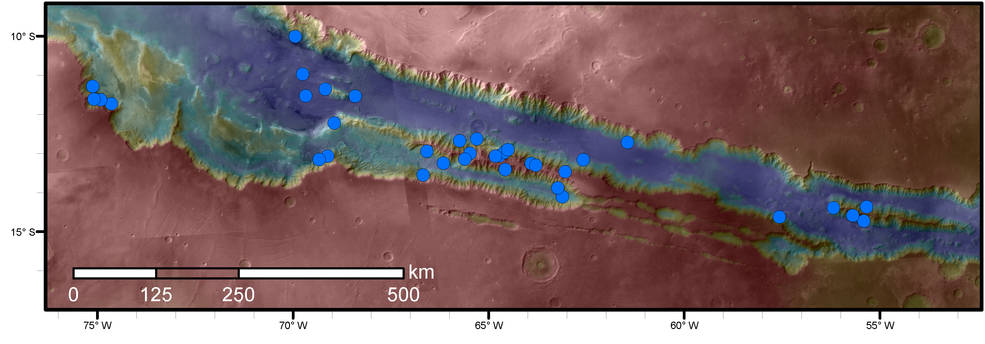

下図は、各サイトの詳細な画像の一例です。

幅約2.5kmの範囲を表しています。

各サイトでRSLが数本から千本以上まで確認されています。

この41サイトから流れ出る水量は、3万から10万立方メーターと推定されています。

ただ、問題点として「その水は、どこから来ているのか?」です。

今までのクレーターで観測されたRSLの場合は、「豊富な地下層保持水がクレーター形成時の衝撃によって作られたクレーター壁に保持されているため。」と考えられています。

マリネリス峡谷の場合は・・・

現在、有力なアイデアは、「大気の水分を高濃度の塩類を含む地質が吸収した結果である。」 と言うものです。

メカニズム的に無理があるようですが、今後の研究を待ちたいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ちょうど良い機会なので、火星の水をまとめておきます。

結構たくさんあるなーと言う印象です。

1.北極・南極にドライアイスの下に氷の層があります。

2.2011年に確認されたRSLは、下記サイトで

・「液体の水!塩辛いけど」2011.08.05

http://blog.goo.ne.jp/japanmarssociety/e/9cc2fe56a5d67b474bad50a8a8a69217

火星の低緯度で暖かい季節にいくつかの斜面で液体の水(塩水ではないかということ)が流れた証拠を確認したとのことです。

・「今も水が流れている!!」2015.09.30

http://blog.goo.ne.jp/japanmarssociety/e/ca9e3d45ca88797390736f06f45d18e8

Palikirクレーター、Haleクレーター、Copratesカズマ、Horowitz

9月28日付けNature Geoscienceで「Spectral evidence for hydrated salts in recurring slope lineae on Mars:火星で繰り返し発生するRecurring slope lineae (RSL)に水和塩の証拠を発見」と言う論文が出されています。

3.火星表面を覆うダスト中に水分が広く分布している。

「地表の土に2%の水分!でも、荷造りはまだ早いとのことです!」2013.10/02

http://blog.goo.ne.jp/japanmarssociety/e/18f43fcddca9e4e55b309da210af0c9f

地表のきめ細かな土粒子に約2%の水分子が含まれていることが分かりました。

この土粒子は、火星のほとんどの表面を覆っているので、火星全体に水があるといっても良い発見です。

4.タルシス三山の一つArsia Monsの北西面に2.1億年前、湖があった可能性があり、現在も水の氷があるかも。

「赤道近くに水がある・・・」2014.05.30

http://blog.goo.ne.jp/japanmarssociety/e/4a5b94b1f0ebc48b906d936e21710dc7

タルシス三山の一つで一番南にあるArsia Monsの北西面に2.1億年前大量の水が湖を形成していた可能性があるとのことです。

火星の地質年代でthe Amazonian後期(4億年前から現在)の頃まで生命が存在できる環境を維持していた可能性があります。

驚くべきことに研究者達は、この地域に現在も水の氷が存在している可能性も示唆しています。

5.火星の隕石から

「火星の隕石の分析から火星の地下に新たな水素の貯蔵層を発見」2014.12.24

http://www.titech.ac.jp/news/2014/029417.html

・火星隕石の水素同位体分析により火星地下に新たな水素の貯蔵層を発見

・水素の貯蔵層は含水化した地殻か氷(凍土)として火星地下に存在

・その存在量は過去に存在した海水量に匹敵する可能性を提示

6.中緯度に氷河を確認しました。

「中緯度に氷河が!しかも、動いている!」2015.05.03

http://blog.goo.ne.jp/japanmarssociety/e/70da5958e50c81251981e1b325513d0e

the Niels Bohr Institute (at the University of Copenhagen)の研究チームが以前から軌道船によって中緯度で観測されていた帯状に伸びる氷河が水の氷であることを証明しました。

北半球と南半球ともに緯度30°~50°の範囲の中にあります。

水の氷の総量は、1,500億m3以上で、火星表面を1.1mの氷で覆うことが出来るとのことです。

以上