NASAは、9月24日に火星の中緯度の地表のほんの少し下に水の氷が存在することを発見したと発表しました。

大きなニュースなので各方面で紹介されています。(もちろんスペースサイトさんにも)

この氷は、数千年前の今より多湿な気候であった名残であろうとのこと。

9月25日発行のScienceの掲載されています。Arizona大学のShane Byrneさん達の発表です。

詳細は、下記にて

http://marsprogram.jpl.nasa.gov/mro/newsroom/pressreleases/20090924a.html

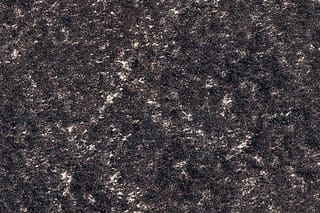

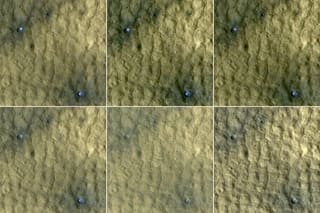

大きさ6m、深さ1.33mのクレーターを08年10月18日(左)と09年1月14日に撮影したものです。(場所は、北緯43.28°、東経164.22°)

白く光る氷が無くなっている様子が分かりますね。

火星の表面を詳細に観察するうちに小さなクレータを多く発見するようになり、それらを詳細に追跡した結果、今回の成果に結びついたようですね。

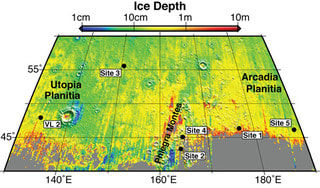

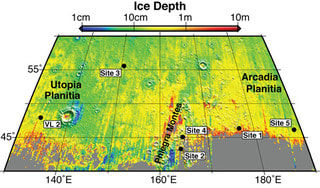

バイキング2号の着陸地点付近の5個のクレータも調べています。

バイキング2号が10cm以上深く掘っていたら見つけただろうと言ってます。惜しかったな~。

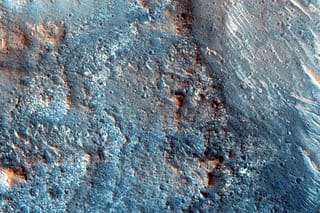

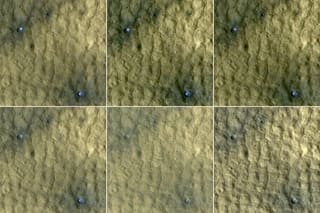

二つのクレーター(北緯46.33°、東経176.90°)を9月12日から12月25日まで観測した様子が紹介されています。

上段左から右へ下段左から右の順で08年9月12日、28日、10月9日、14日、11月22日、12月25日。順番に白く光るものが消えていく様子が分かります。

氷が昇華していくんですね。

写真の大きさは、対角線で75m。クレーターの直径は4mで深さは50cm。これらは、08年6月4日には無かったが8月10日には見つかったとのことです。

詳細は、下記にて

http://www.nasa.gov/mission_pages/MRO/news/mro20090924.html

結構どこにでも水を見つけられそうですね。

生命の発見に繋がると思います。どんな奴なんだろう。早く会いたいものです。

大きなニュースなので各方面で紹介されています。(もちろんスペースサイトさんにも)

この氷は、数千年前の今より多湿な気候であった名残であろうとのこと。

9月25日発行のScienceの掲載されています。Arizona大学のShane Byrneさん達の発表です。

詳細は、下記にて

http://marsprogram.jpl.nasa.gov/mro/newsroom/pressreleases/20090924a.html

大きさ6m、深さ1.33mのクレーターを08年10月18日(左)と09年1月14日に撮影したものです。(場所は、北緯43.28°、東経164.22°)

白く光る氷が無くなっている様子が分かりますね。

火星の表面を詳細に観察するうちに小さなクレータを多く発見するようになり、それらを詳細に追跡した結果、今回の成果に結びついたようですね。

バイキング2号の着陸地点付近の5個のクレータも調べています。

バイキング2号が10cm以上深く掘っていたら見つけただろうと言ってます。惜しかったな~。

二つのクレーター(北緯46.33°、東経176.90°)を9月12日から12月25日まで観測した様子が紹介されています。

上段左から右へ下段左から右の順で08年9月12日、28日、10月9日、14日、11月22日、12月25日。順番に白く光るものが消えていく様子が分かります。

氷が昇華していくんですね。

写真の大きさは、対角線で75m。クレーターの直径は4mで深さは50cm。これらは、08年6月4日には無かったが8月10日には見つかったとのことです。

詳細は、下記にて

http://www.nasa.gov/mission_pages/MRO/news/mro20090924.html

結構どこにでも水を見つけられそうですね。

生命の発見に繋がると思います。どんな奴なんだろう。早く会いたいものです。