今日は「水晶の指紋2」です。過去に一度「水晶の指紋」(2016.11.28)というタイトルで書いておりましたので、今日はその2となります。

「水晶の指紋」では水晶の柱面と断面に現れた指紋のような模様を話題にしておりましたが、今回は錐面に現れる指紋のような模様の話題です。

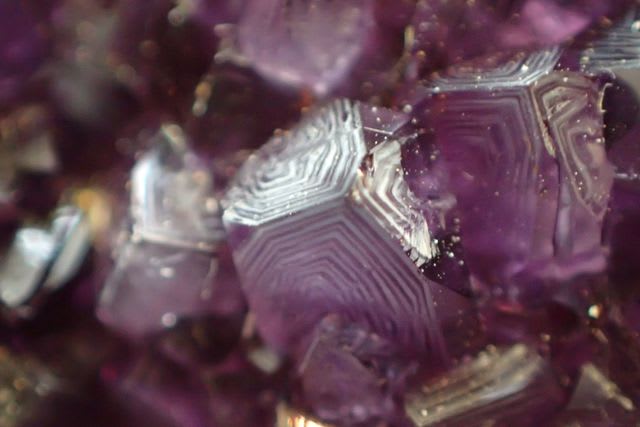

まずは、写真です。

これはウルグアイ産の紫水晶の拡大写真です。ひとつおき交互にある大きな三つの錐面に同じような指紋のような模様があります。紫水晶のこのような形状も面白いのですが、その錐面に現れる指紋のような模様も面白いと思います。

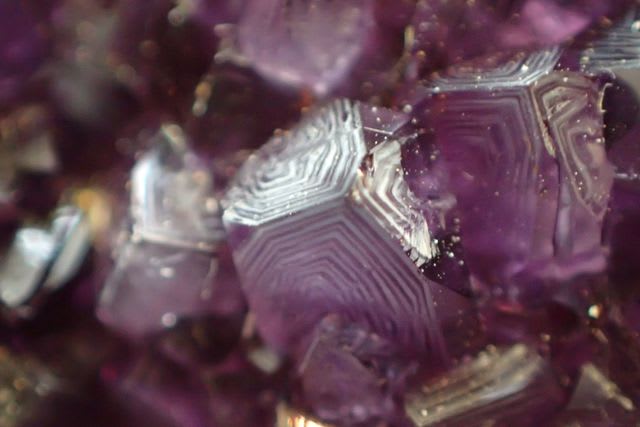

上の写真は同じ水晶の拡大率を落としてちょっと引いて撮った写真です。さらに面白い事に、ほとんど全ての錐面に同じような指紋模様が現われています。

さらに引いて普通に撮った写真です。これは安価なウルグアイ産の紫水晶のクラスターです。ウルグアイ産のアメシストの魅力のひとつはブラジル産のアメシストに比べて色が濃い事だと思います。そして、もうひとつ、大きな魅力だと思われるのが、今回の指紋模様です。

この指紋模様がどのようなメカニズムで現われるのかは詳しく調べていないので詳細はわからないのですが、興味深い現象だと思います。簡単に考えるなら、結晶成長の際の断続的な成長速度の変化として現れてくるのだろうとは思いますが、その指紋模様が、鉱物好きには堪らない魅力となって映ってしまうのです。

そういえば、過去に黄銅鉱の結晶面に同じような模様が出ている写真を見た事があります。蛍石にもあったかもしれません。

もしかすると、このような指紋模様は鉱物結晶に共通する特有な現象なのかもしれません。

話は急に変わりますが、今朝の新聞を読んでいたら、中国が入国外国人の指紋採取を始めるという記事が載っておりました。その記事で、日本でもテロ防止を目的に、2007年11月から16歳以上の外国人の入国時に指紋採取と顔写真の撮影をしていたのですね。知りませんでしたが、アメリカだけではなく、すでに世界中が外国人を警戒する時代になっていたようです。

人間の指紋は個人認証に使われますが、鉱物の指紋も個体認証に使われる事ができるのでしょうか?