①2月24日12時の天気図 気象庁HPより引用

②2月24日9時のAWJP(日本付近波高 波走向 波周期図) 日本気象予報士会HPより引用

本ブログご覧の複数の方々より、私宛メールアドレスに、24日の富山湾高波について解説のご要望をいただきましたので、記事にいたしました。

今回24日の富山湾高波は、地元では「寄り回り波」と呼ばれているもので、日本海で発生・発達し、南よりに進んできたうねりが、海底が急峻で遠浅ではない富山湾の海底地形を反映して、うねり同士が屈折して、局地的に(富山県東部が中心となりますが)うねりの波高が高まったものと推測されます。

この、富山県(特に東部ですが)の「寄り回り波」、過去にも何度か発生し、人的被害を含む大きな被害を発生させています。

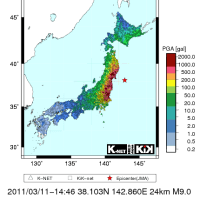

引用図①より、等圧線の走向からして、日本海では、北海道の西から能登半島東沖にかけて、北より風が強まっており、この強い北風の範囲も長距離に及んでいることがわかります。

通常、波は

1・海上の風が強い 2・強い風の区域が同一方向に長距離に及んでいる

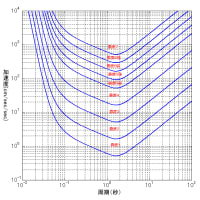

この2つを満たすと、波高は高まり、波自体のエネルギーも増大し、比較的周期の長い波が卓越して、こういう周期の長い波は、あまり衰えることなく、長い距離を伝播するようになります。

そして、波が海底の浅い箇所へ差し掛かりますと、海底に接する波の部分が摩擦で伝播速度が遅くなり、上側に盛り上がり、ついには、その波の盛り上がった箇所が崩れて、我々が海岸でお目にかかる、磯波となるものですが、波の周期が長いほど、磯波となる波の高さは増大するものですね。

また、富山湾のような、海底が急峻で遠浅でない海底ですと、波が海岸付近に接近すると、伝播速度が低下する部分とそうでない部分とのコントラストが大きくなり、ちょうど、スキーのエッジを切ったような理屈で、波が屈折し、その結果、波高が急激に高まる箇所が発生するようになります。

これが、今回の、「寄り回り波」発生の理屈です。

引用図②より、日本海中部から能登半島東沖にかけて、波高が8m以上、波の周期が13秒以上の部分が、南より方向へ伝播していることがわかります。富山県沖では、波高が6m程度と見積もられますが、前記した、波の屈折がある箇所ですと、このAWJP図表示よりも、1・5倍から1・7倍程度高まるものです。

よって、今回、「寄り回り波」が発生した富山県東部周辺では、局地的に、波高が10mを越えていた箇所もあったのではないでしょうか。?

この富山県の「寄り回り波」のように、波が屈折し高まりやすい箇所が、日本列島には何箇所かあります。いずれも、沖合いからの波の走向が、海岸線に平行な状態と垂直な状態とが重なっている箇所で特に波は高まりますね。

1・北海道襟裳岬周辺

2・静岡県由比海岸周辺

3・高知県室戸市周辺

といった箇所です。

前記した。2の静岡県由比海岸周辺では、北西~北北西へ進んでくる波が特に高まりやすく、この付近を通る東名高速道路など、高波の影響で通行止めとなることもしばしばありますし、3の高知県室戸市周辺では、平成16年10月20日の台風23号接近で、推定17mの大変高い波高のうねりが襲来し、死者12人を出す大災害となった事例があります。