①9月28日9時の天気図 気象庁HPより引用

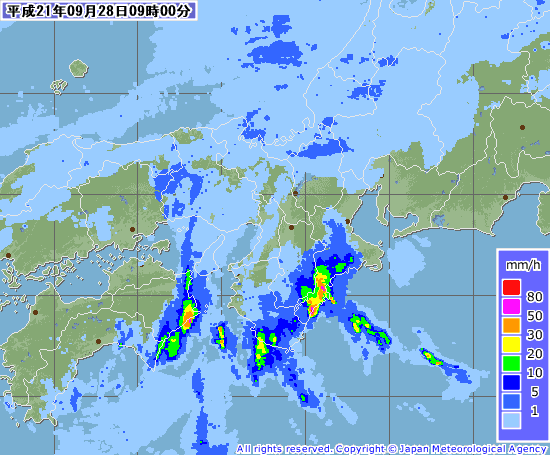

②9月28日9時の近畿地方周辺レーダーアメダス解析雨量図 気象庁HPより引用

③9月28日9時の日本付近雲画像図(赤外画像で拡大版) 気象庁HPより引用

④9月28日9時の日本付近ウインドプロファイラー風向風速分布図 気象庁HPより引用

日本海にある低気圧や前線に向かって、西日本中心に暖湿流が入り込んでいるため、近畿以西の太平洋側を中心に、所々で強い雨が、昨日27日夜から降り続いています。

特に、紀伊半島の南東部では、雨雲が局地的に非常に発達し停滞気味となっているため、特に雨量が多くなっており、三重県の尾鷲では、28日午前11時までの24時間に170㎜を超す雨量を観測しています。

28日11時現在 三重県紀勢・東紀州に大雨・洪水警報が出されています。

28日9時現在、引用図②より、特に発達した雨雲がほぼ南東~北西方向へ帯状につらなり、紀伊半島にぶつかり、その雨雲がかかった地域で非常に強い降水を観測している様子がわかります。さらに、引用図③でも、紀伊半島南東部には、南東~北西方向へ連なるひときわ白く輝いた雲の帯が見られますし、引用図④(一番下部の上空1000m付近の風向風速図に注目!)より、当該特に発達した帯状の周辺部では、静岡ではほぼ東より風ですが、尾鷲では南東風で風速10m以上と強めに吹いています。

これらのことより、東海道沖で、北海道の東海上にある優勢な高気圧の南縁を廻るようにして流れ込んで来た東より風と南東風との暖湿流同士が、互いにぶつかり合って収束していていることが判りますが、当該収束した暖湿流が、紀伊半島の地形的特性(南東方向へ開いた山の斜面となっていて、その中でも、所々、南東~北西方向に小さな地形的鞍部が位置しています。)によって、収束した暖湿流が更に収束の度合いを増して、帯状に非常に発達した雨雲を形成した。ことが今回の大雨の原因でしょう。

通常、高気圧の縁を廻るようにして流れ込む暖湿流は、高気圧の北縁や西縁の部分を流れ込んでくることが多いものですが、今回のように、高気圧が本州の東海上にあり、高気圧の勢力が優勢であるほど、当該高気圧の南縁からも、暖湿流が東~南東風となって大量に流れ込んで来るものです。

さらに、暖湿流が東~南東方向から流れ込んでくる場合、紀伊半島南東部や四国東部など、地形的特性で暖湿流が一層収束しやすく、その状態が長時間持続しやすくなる特性があります。これは、日本の東海上で高気圧が優勢になると、勢力を西側や南側に広げて、容易に東へ退かないからですね。

このため、このタイプの大雨が発生すると、紀伊半島南東部や四国東部では、かなりの雨量となってしまいますから、防災上、看過できません。

三重県の南部って、結局 300ミリ以上となったところもありましたね。東京では陽がさしたほどなのに。本当に、天気現象は興味が湧きますよね!