「トロッコ嵐山」駅を通過して北に歩きました。このあたりは紅葉がすばらしいお寺がいっぱいあります。(11月28日)

常寂光寺を初めて拝観しました。

赤い落ち葉も多くなっていて、木によっては最盛期を過ぎていました。

小倉山の麓から中腹にかけて境内が広がっています。

階段と坂道が多い。あまり老年になるともう拝観ができなくなります。

庭の池水面に一面の落葉が敷き詰められています。時折、風が吹くとはらはらともみじ葉が落ちてきました。

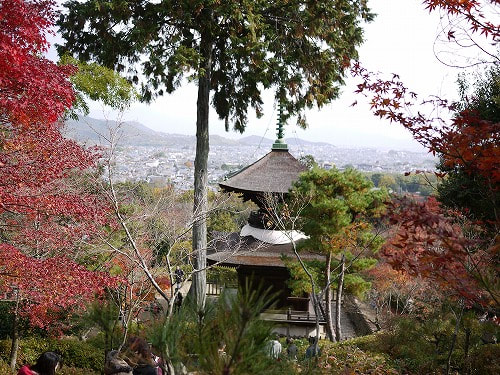

ずうと登っていくと多宝塔があります。嵯峨野が一望できる場所に。

檜皮葺の多宝塔、江戸時代前期(1620年)当時の「京の町衆」により寄進され三間四方の宝形造りです。

ここはもと藤原定家が庵を結んだ所といわれ、定家「捨遺愚草」の中で

”忍ばれんものとはなしに 小倉山 軒場の松に馴れて久しき”

と詠んでいます。

もう一首:

小倉山 峰のもみじ葉 心あらば

今ひとたびの みゆき待たなむ 貞信公

~~~~

蛇足ですが、小倉百人一首は藤原定家が選んだ和歌集です。その一首が上記の「小倉山・・・」。お正月のかるた取りといったら、この百人一首でしたがもうそんな文化は無くなったかな?

常寂光寺を初めて拝観しました。

赤い落ち葉も多くなっていて、木によっては最盛期を過ぎていました。

小倉山の麓から中腹にかけて境内が広がっています。

階段と坂道が多い。あまり老年になるともう拝観ができなくなります。

庭の池水面に一面の落葉が敷き詰められています。時折、風が吹くとはらはらともみじ葉が落ちてきました。

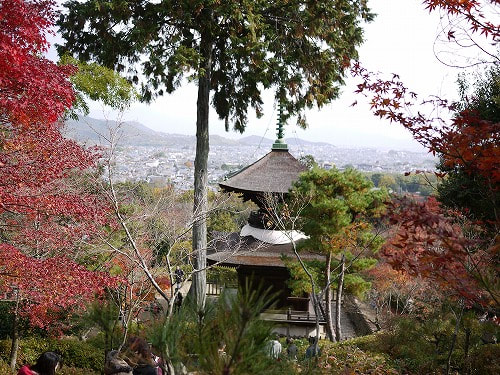

ずうと登っていくと多宝塔があります。嵯峨野が一望できる場所に。

檜皮葺の多宝塔、江戸時代前期(1620年)当時の「京の町衆」により寄進され三間四方の宝形造りです。

ここはもと藤原定家が庵を結んだ所といわれ、定家「捨遺愚草」の中で

”忍ばれんものとはなしに 小倉山 軒場の松に馴れて久しき”

と詠んでいます。

もう一首:

小倉山 峰のもみじ葉 心あらば

今ひとたびの みゆき待たなむ 貞信公

~~~~

蛇足ですが、小倉百人一首は藤原定家が選んだ和歌集です。その一首が上記の「小倉山・・・」。お正月のかるた取りといったら、この百人一首でしたがもうそんな文化は無くなったかな?