とある技術系雑誌の最近の特集です。表紙にはコンピュータの歴史、と書いてありますが、内容は我が国(日本国)の開発史が主軸です。いわゆる重鎮と呼ばれる方々の執筆なので、とても迫力があります。一方で、かつての日米貿易摩擦周辺の政治的な要因については慎重に記述が回避されているので、まあ、読み物として読んだ方が良いと思います。

出典元がよく分かりませんが、マイクロプロセッサの開発時(1970年)からの発展のグラフがあって、2005年頃に急にクロック数が頭打ちになっています。そのため、それ以降はコア数(単位CPU数。大型機ではCPと呼ばれていたが今は死語)の増加で対応していて、トランジスタ数は増えていますから1コア当りの内部の並列度も増しているみたいです。そろそろ配線の微細化も限界に近づいているので、もう一度の最後のショックが近々来ると思います。

以前はコンピュータと言えば大型機を指していて、これがマイクロプロセッサと逆転したのはとある記事では1990年代半ば、とされています。インテルで言うと486の時代で、これと2世代後のPentiumII (80686に相当。西暦2000年直前)が、私にはとても印象に残っています。その次はx86からx64への転換(2004年から)で、何だか普通のCPUになってしまった印象が大きいです。

スマホに内蔵されているプロセッサ、ってARMと素直に言えば良いものを名前が書いてありません。10年前頃だったか、ARMはあっという間に組み込みプロセッサを征圧してしまいました。ローエンドの純粋なコントローラー用のARMとスマホなどのハイエンドのARMとは同じソフトが動くのにハードの構成はかなり違うと思います。ARMは元々は32bit機ですが、今のスマホのは64bit機と思います。

大型機の複数CP化は結構大きな出来事で、それまではCPU(単一CP(central processor: 中央処理装置: 演算機構とその制御装置))が中心でメモリ(主記憶)が周囲にあって、さらにその周囲に周辺機器(peripheral)があって、の中央集権の感じでした。

しかしCPが複数になってからは、仮想記憶空間、もっと極端に言えばデータベースの上をCPが自由に飛び交っている感じになりました。もちろん、最初に動作するCPが他のCPの動作を管理します、が、そのメインCPは演算の主体ではもはやありません。

最新の画像[もっと見る]

-

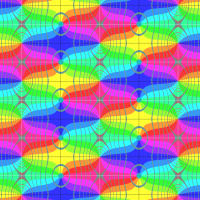

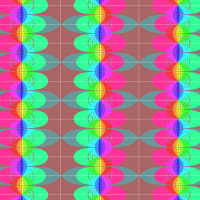

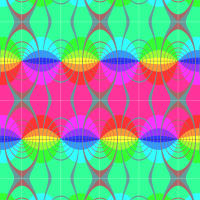

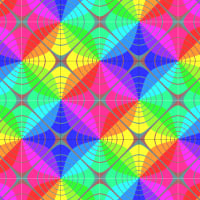

4145. 楕円関数、複素平面、上級編

2年前

4145. 楕円関数、複素平面、上級編

2年前

-

4145. 楕円関数、複素平面、上級編

2年前

4145. 楕円関数、複素平面、上級編

2年前

-

4145. 楕円関数、複素平面、上級編

2年前

4145. 楕円関数、複素平面、上級編

2年前

-

4145. 楕円関数、複素平面、上級編

2年前

4145. 楕円関数、複素平面、上級編

2年前

-

4145. 楕円関数、複素平面、上級編

2年前

4145. 楕円関数、複素平面、上級編

2年前

-

4145. 楕円関数、複素平面、上級編

2年前

4145. 楕円関数、複素平面、上級編

2年前

-

4136. 楕円関数、複素平面編

2年前

4136. 楕円関数、複素平面編

2年前

-

4136. 楕円関数、複素平面編

2年前

4136. 楕円関数、複素平面編

2年前

-

4136. 楕円関数、複素平面編

2年前

4136. 楕円関数、複素平面編

2年前

-

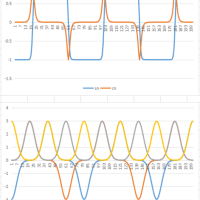

4120. 楕円関数、実数編、続き^4

2年前

4120. 楕円関数、実数編、続き^4

2年前