「エマニエル夫人」Emmanuelle, New Version/エマニエル・アルサン/阿倍達文・訳(二見文庫/2006.9)

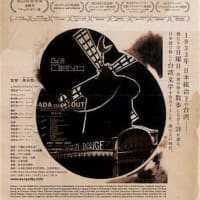

「エマニエル夫人」Emmanuelle, New Version/エマニエル・アルサン/阿倍達文・訳(二見文庫/2006.9)きっと多くのひとにとって「エマニエル夫人」は映画、それもややファッショナブルなポルノ映画と目されるひと昔前の作品だろう(ソフトポルノ=soft coreとか言うらしい)。日本公開は1975年(制作1974年。仏)。この映画はポルノを女性も楽しめるものと両性に開放したと言う功績がある。映像の美しさはファッション写真出身のジュスト・ジャカン監督の手による作品だったということが大きいだろう。籐椅子に腰掛けた主演のシルビア・クリステルのあられもないそれでいて美しいポスターが有名である。

原作はエマニエル・アルサン、外交官夫人で原著は、フランス語で書かれ1967年に出版された。その翻訳本はたしか映画化される前に出版されていた。しかし、ボクはこの作品がフランス・ポルノグラフィの金字塔とも称される『O嬢の物語』や、バタイユが変名で地下出版した『眼球譚』に並び称されてもおかしくないくらいの傑作だ、というのはうかつにも気付かなかった。映画でもその片鱗は垣間見えるのだが、エマニエルのエロチシズムの師ともいうべきマリオの存在は、狂言回しのような登場の仕方しかしていない。マリオの口を通じてエマニエルに伝授されるエロチシズムの真髄は、原作の中では全面展開されている。

おそらくマリオが伝えるエロチシズムの理論は、G・バタイユに感化された哲学だろう。ただ、それは序文でA・ピエール・ド・マンディアルグが述べているようにバタイユのエロチシズムは小さな死だという哲学とも違う。むしろ、反自然で人工楽園を打ち立てようというもくろみはボードレールや当のマンディアルグに近いものがあると思う。

エロチシズムをセイレーンのような自然界にはない一遍の美しい詩にたとえるマリオの哲学は、バタイユをもじって「エロチシズムは自然にあがらう小さな詩だ」と言ってみたいが、そんなことは本文に書いてある訳ではない。

それにしても、こんなにも香り高い作品だとは思いもしなかった。まず、その各章のタイトル、そしてその章に付されたエピグラフ??凝りにこった上に、本文に垣間見えるバンコク(翻訳本ではバンコック)の美しい描写!

いやいや、ボク自身はバンコクの上流階級の住まいなどわからないから、ひたすらジム・トンプソン邸を思い浮かべながら読んでいたにしても……(シルク王と言われタイシルクで巨万の財をなしたジム・トンプソンはマレーシアの山中で行方知れず、その残された屋敷は一般公開されている)。

章立てはこうだ。

「飛翔する一角獣」「緑の楽園」「乳房、女神のような女、バラの花」「短詠唱曲、あるいはビーの愛」「法則」「サム・ロー」

本文中にもエロチックな詩が挿入されたり(!)、引用されたりするが、時に、それこそ詩文のような描写もあちこちにある。

ビーとのレスビアンの愛におちいる寸前の描写。

「八月の夜の妖術めいたなかで、彼女(エマニエル)が一つの世界を顛覆し別の世界を創造して以来学んだこと、忘れたことによって、すべては忘却の彼方におしやられた。いつも曙は唇を金色に染めた。」

マリオと彷徨い歩く運河の描写。

「その水路沿いには、ところどころ低い小屋があった。それらはいずれもさびたブリキか黒くなった竹の壁、棕櫚の屋根、それに船着場と家との間に足場板がかかっていた……これにくらべれば、サイパン(水上生活者の住む舟)に住んでいる者たちの生活の仕方のほうが、エマニエルには理解しやすかった。彼らなら、雨の降らない夜には男たち、女たち、そして子供たちが船の前方で、星の下に体を寄せ合い、口を丸くし、ときどき眼をあけて眠る。」

そして、この作品にはある意味西洋人の目からみたバンコクのノスタルジックな美しさが定着されている。 映画化された映像はましてもっと正直にだが、いまから30年ほど前のバンコクの水上マーケットや、チャオプラヤー河の匂い立つような生活臭、そして水上生活者、スラムなどが迫ってくるのである。映画の中で、マリオの導きでエマニエルと結びつくムエタイの逞しいタイ青年は、原作ではサムローの車夫である。だが、その黒光りする逞しい胸板は現在、日本人女性ファンがたくさんいるK1の覇者ガオグライ・ゲーンノラシンに、イメージされるようなタイ青年の美しさを描写してあまりある。なぜフランスのポルノ(ソフトコア)小説でこんなことが可能だったのか?

ボクは、ずっと疑問だった。それが、今回みごとに氷解したのである。

なんとなれば、『エマニエル夫人』の原作者エマニエル・アルサンとはタイ人女性だったのである!

(つづく)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます